作者:尚权律所 时间:2021-08-18

本文系国家社会科学基金青年项目“风险社会与刑法立法科学化研究”(16CFX023)阶段性成果。

引言:涂鸦惹祸,艺术难做?

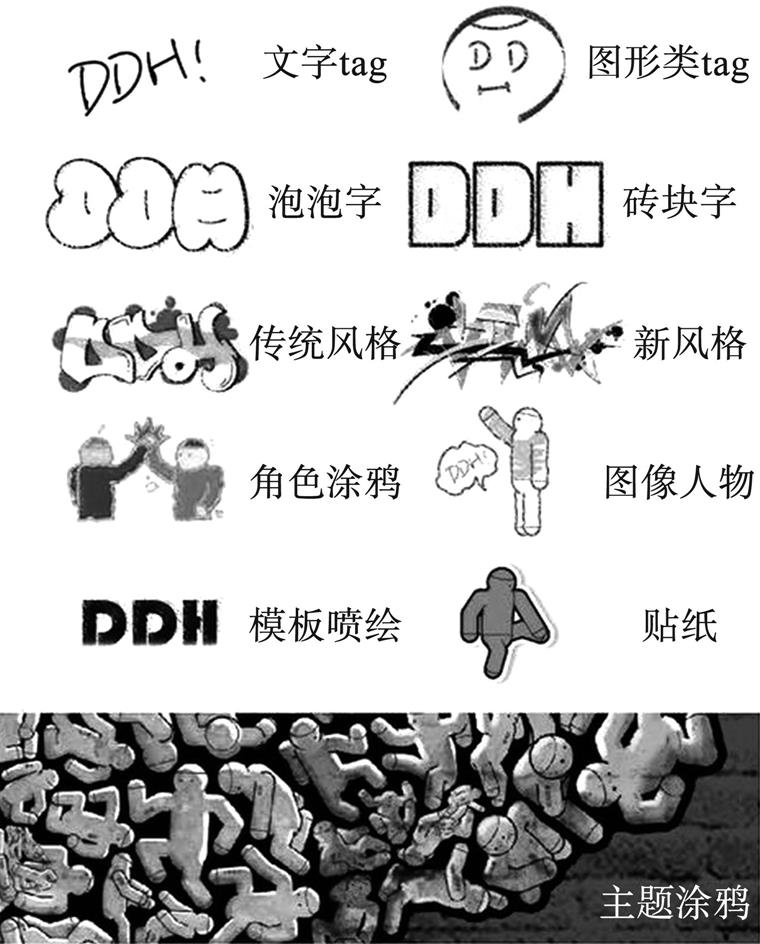

图1 涂鸦分类示意

资料来源:帝都绘制作,微信ID:diduhuiBJ。

(一)喷漆

(二)小广告

(三)乱写乱画

图2 厦门大学芙蓉隧道内的乱写乱画

法条与案例:基于域外视角的考察

(一)英国

(二)美国

(三)法国

(四)德国

(五)日本

(六)新加坡

(七)中国香港特别行政区

图3 法国涂鸦艺术家Zevs在香港特别行政区Giorgio Armani专卖店外墙上的涂鸦

(八)中国澳门特别行政区

(九)中国台湾地区

涂鸦何以为罪:对“财产说”的质疑

(一)外观是否属于损毁对象?

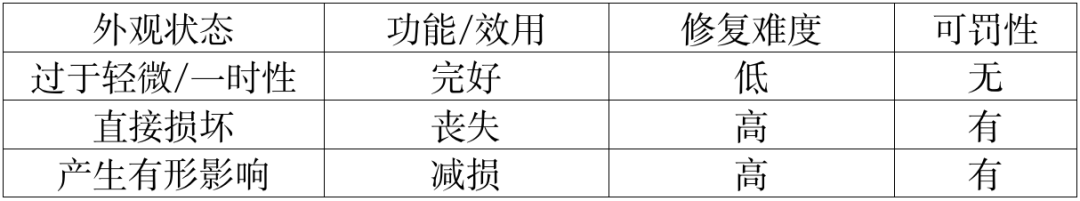

表1 外观变更行为可罚性类型化分析

注:参见张梓弦:《论故意毁坏财物罪中的“毁坏”——“有形的影响说”之提倡》,载《法学》2018年第7期。本表系笔者根据其观点绘制而成。此处的修复难度可从时间支出、劳力支出和费用支出三方面加以理解。

(二)损毁程度有无要求?

(三)外表美观是否属于客观效用?

图4 北京喷子(BJPZ)涂鸦团队作品

图4 北京喷子(BJPZ)涂鸦团队作品

图5 观音涂鸦团队作品

涂鸦何以为罪:对“秩序说”的批判

(一)冒犯行为需具有严重性

(二)观者合理避开冒犯场景的难易程度

(三)冒犯行为本身不具有合理性

(四)被冒犯者的反应是理智的

图6 KTS涂鸦团队成员爬上空调外机创作Tag涂鸦

罪名适用之困:兼对“林欧案”的简要评析

公共空间的话语争夺:作为都市问题与破坏主义的涂鸦

对此,可从以下几个视角予以理解。

(一)反叛与发声:作为“空间生产”的涂鸦

图7 要停车,还是公园,这是个问题(英国涂鸦艺术家Banksy作品)

(二)治理与管制:作为“都市问题”的涂鸦

1.追根溯源:涂鸦何以成为城市顽疾?

2.他山之鉴:反涂鸦战争的“纽约经验”

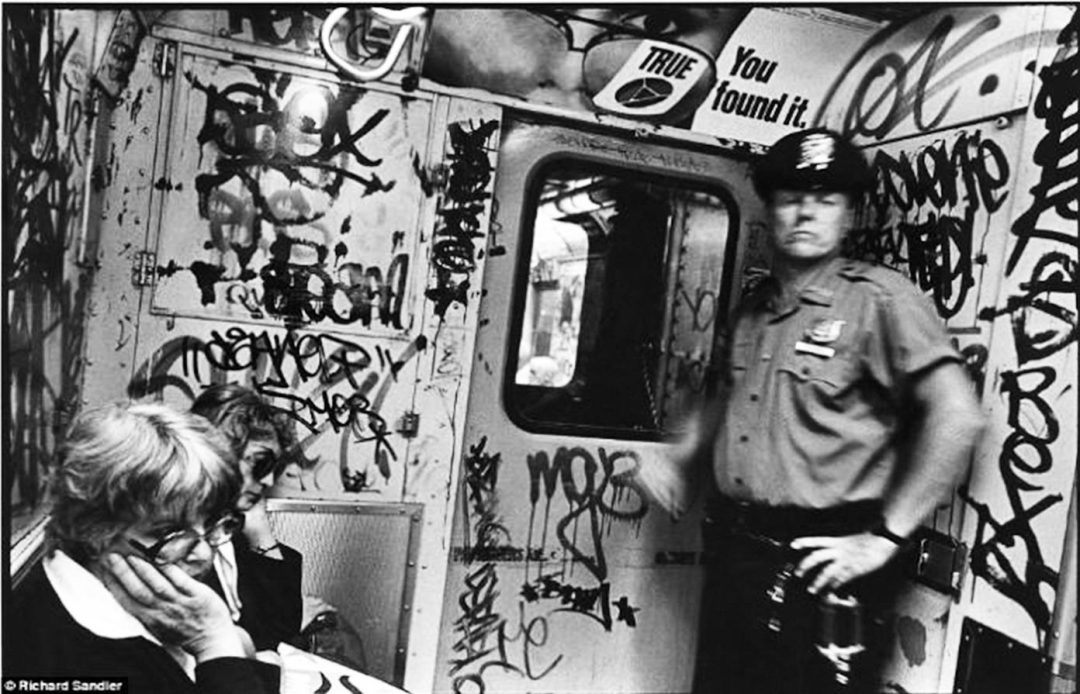

图8 纽约地铁车身涂鸦即景

图8 纽约地铁车身涂鸦即景

图9 纽约地铁车厢涂鸦一瞥

3.治理反思:“新军事城市主义”的失灵

图10 早期为防治涂鸦者侵入的纽约地铁沿线铁丝网

(三)失序与非法:作为“破坏主义”的涂鸦

1.“破窗理论”视角下的涂鸦

2.亚文化视角下的涂鸦

结语

图11 涂鸦团队就社会热点问题发声

图11 涂鸦团队就社会热点问题发声

图12 北京喷子涂鸦团队涂鸦作品《众志成城》(局部)

来源:《法律和社会科学》法律、城市与地理(第18卷第2辑),法律出版社2021年出版。

作者:刘炯 厦门大学法学院助理教授