作者:尚权律所 时间:2022-02-25

一、引言

二、背景介绍

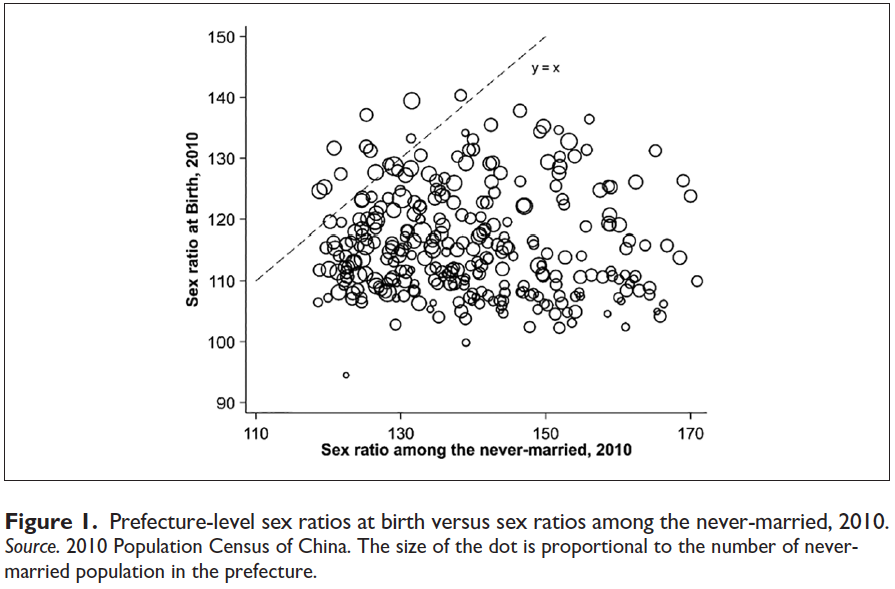

倾斜的SRB导致了在出生人口达到适婚年龄时新娘的短缺。据预测,2020年在中国,每5个男人中就有1个无法找到国内的新娘。然而,当地婚姻市场上的性别比例(SRNM)并不完全甚至并不主要由SRB决定。图1绘制了地级市的SRB与同期的SRNM的对比图,显示地市级的SRB与SRNM之间的相关性很小且不显著,这是由死亡率的性别差异、组群规模的波动、选择性婚配、内部迁移和婚姻挤压所导致的。

三、数据

(一)裁判文书

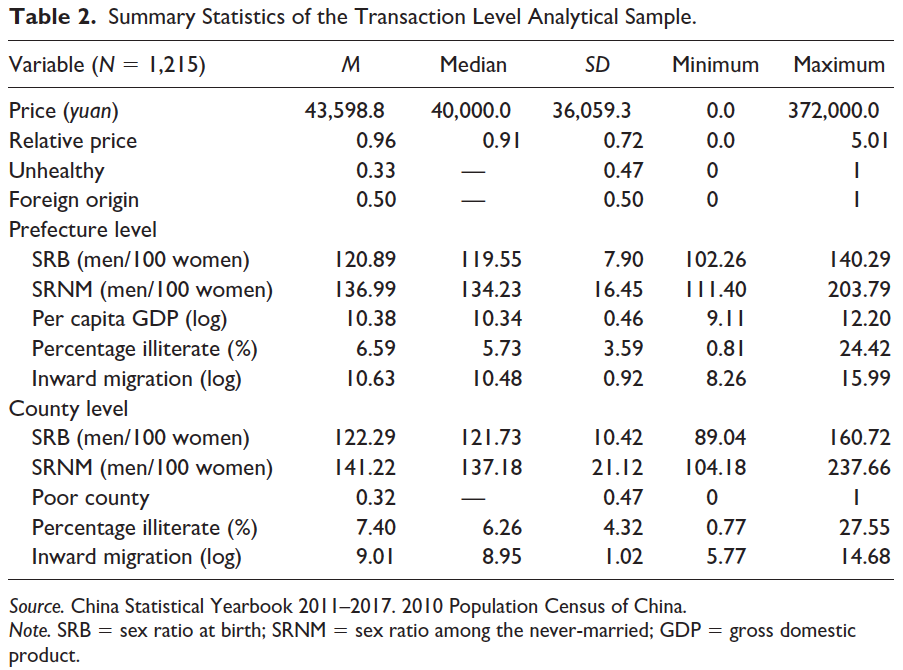

(三)性别比

四、方法

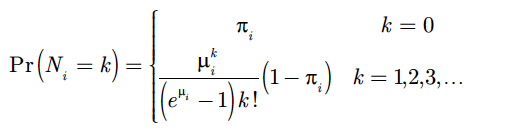

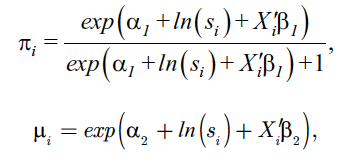

作者将πi 和μi建模为:

(二)相对价格

五、结果和讨论

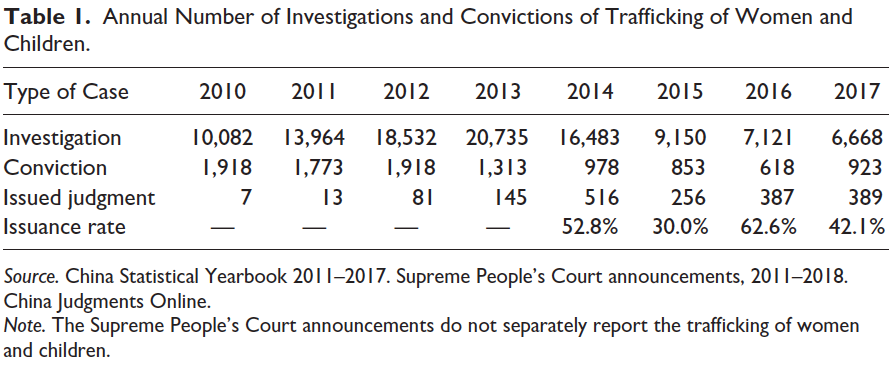

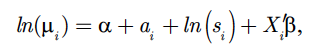

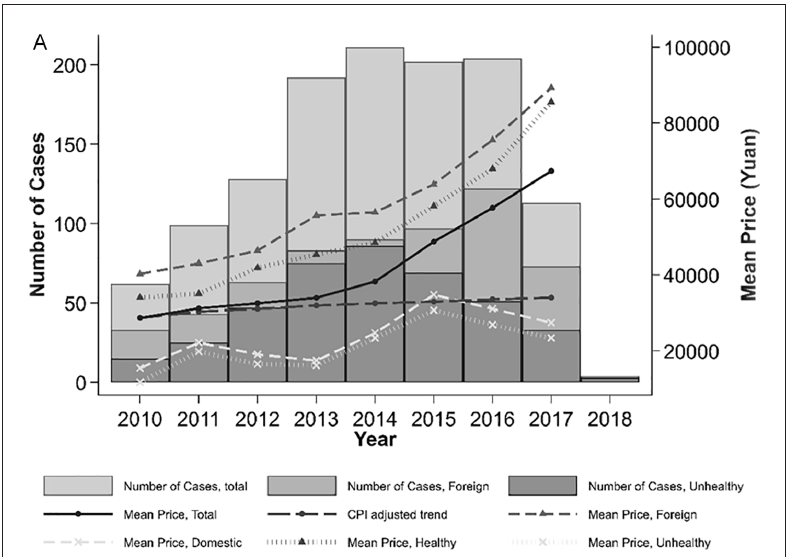

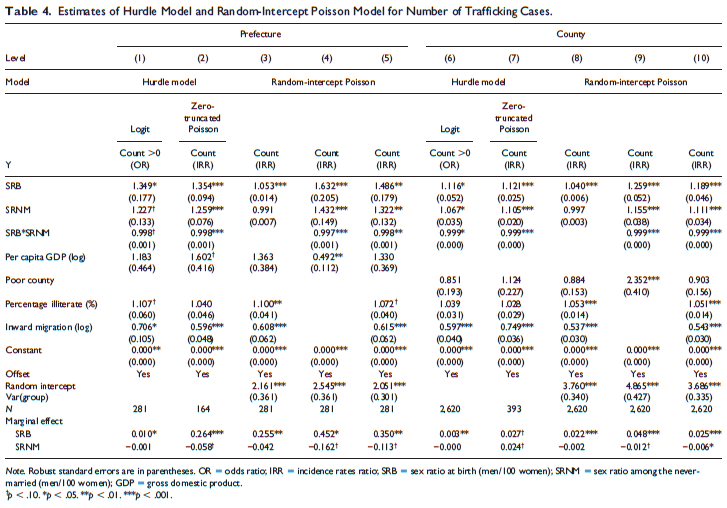

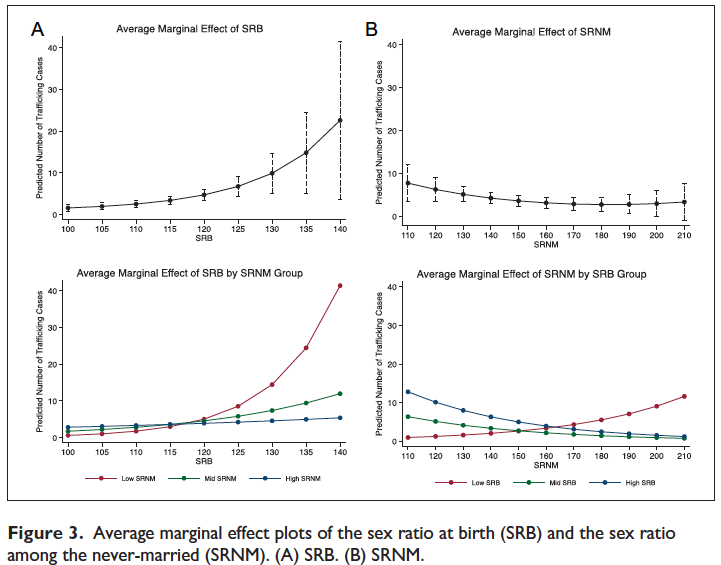

(一)案件数量

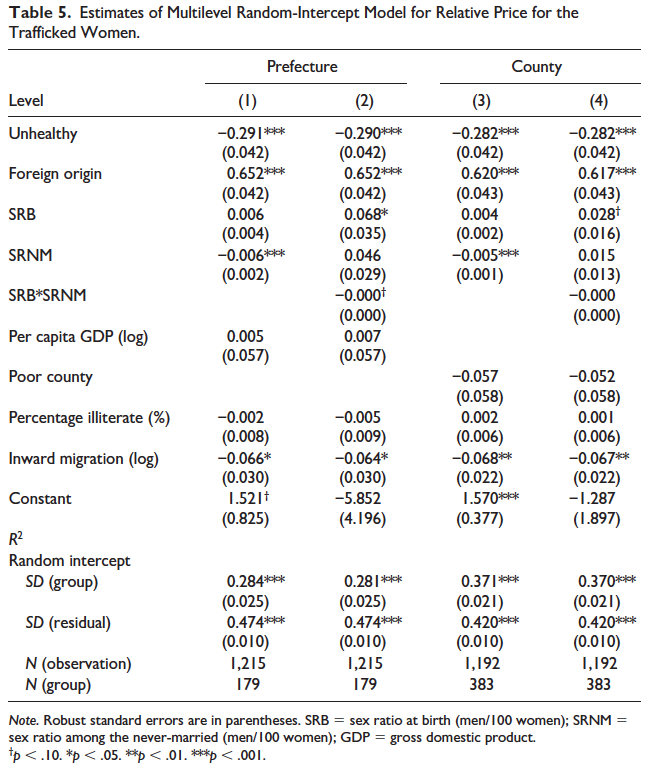

(二)价格

六、结论

来源:Violence Against Women 3(2021)。全文转载自公众号“实证法研”。

作者:熊婉茹,香港科技大学城市治理与设计系助理教授。