作者:尚权律所 时间:2022-12-27

摘要

刑法中有许多地方使用了"非法"一词,它们分属六种类型,其中最常见的是作为一种空白罪状。空白罪状与罪刑法定原则并不冲突,"非法型"的空白罪状仍要遵守刑法第96条规定,对于违反部门规章、地方性法规的行为不能认定为"非法"。只有符合刑法第96条的规定,"非法型"空白罪状才具有合法性。"非法型"空白罪状存在援引充分、援引不充分和无援引三种情况。

对于后两种情况,在所援引的法律法规没有修正之前,相关的行为不宜以犯罪论处,司法权不能唯行政权马首是瞻。

关键词:空白罪状;非法;罪刑法定原则

在刑法分则中,“非法”一词被广泛使用。从表面上看,“非法”是指违反法律规定。但是,这里的法律规定是否包括行政法规、部门规章和地方性法规?如果包括,这与罪刑法定原则是否存在冲突?与此类似的是刑法中“违反国家规定”的表述。但是刑法第96条对违反国家规定的内涵有明确定义——“本法所称违反国家规定,是指违反全国人大及其常委会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。”刑法中的“非法”一词是否等同于“违反国家规定”?如果答案是否定的,又应如何理解“非法”一词呢?

一、“非法”的分类

在刑法分则所规定的十章犯罪中,每章都有犯罪在罪状中使用了“非法”一词。大致说来,“非法”可作如下区分:

(一)作为主观要素的“非法占有”

刑法在六处使用了“非法占有”,分别是第192条规定的集资诈骗罪、第193条规定的贷款诈骗罪、第224条规定的合同诈骗罪、第270条规定的侵占罪、第271条规定的职务侵占罪和第382条规定的贪污罪。

上述“非法占有”属于成文的构成要素,在刑法中还有大量的犯罪也将“非法占有”作为非成文的构成要素,比如抢劫、盗窃等占有型犯罪。这里的“非法占有”并不涉及对刑法以外的其他法律法规的参照,它只是作为区分占有和非占有型犯罪的一个标准。“非法占有”包括排除意思和利用意思。根据排除意思,可以将占有和使用区分开来,比如区分贪污罪和挪用公款罪。根据利用意思,则可以将占有和破坏区分开来,比如区分盗窃罪与故意毁坏财物罪。

(二)作为违法阻却事由的提示规定

刑法中有五个侵犯个人基本权利的犯罪也使用了“非法”一词,它们分别是非法拘禁罪、非法搜查罪、非法侵入住宅罪、非法剥夺公民宗教信仰自由罪、侵犯通信自由罪。人身自由、住宅安宁、宗教信仰和通信自由是公民的基本权利,拘禁、搜查等侵犯基本权利的行为原则上都可能构成犯罪,“非法”一词只是表明存在“合法”限制或剥夺基本权利的例外存在。比如依照法令行为拘禁他人。

这里的“非法”只是提醒司法机关注意上述犯罪存在违法阻却事由。事实上,在其他侵犯基本权利的犯罪中,即便没有“非法”一词,也可能存在“合法”剥夺或限制权利的违法阻却事由。比如基于法令行为执行死刑,实施的是故意杀人;基于医疗行为截肢,实施的是故意伤害。只是因为上述五种犯罪所涉及的基本权利经常被“合法”的剥夺或限制,所以立法者才使用了“非法”一词来提示司法机关存在这种违法阻却事由。

但在其他的非法型犯罪中,“非法”所修饰的行为本身并非法益侵犯行为,如非法持有枪支罪,持有枪支本非法益侵犯行为,只是因为法律的禁止,才使得它成为犯罪。如果法律没有禁止性规定,持有枪支就是公民的自由。

对于私权利,法无禁止即可为;但对于公权力,法无授权即禁止。因此刑法第387条规定的单位受贿罪也出现了“非法”一词(国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物……)。对于国有机构,只要法律没有明确的授权,其收受财物的行为就是一种犯罪,此处的“非法”也只是提醒司法机关注意存在依法收受他人财物(如依法让人缴纳罚款)这种违法阻却事由。

(付律师备注:即便没有明确授权,国有企事业单位收受巨额财物也不一定就构成犯罪,完全有可能是违纪所得,罗老师没有考量到“四种形态”的运用,与国情土壤、执纪审查的规定不符。)

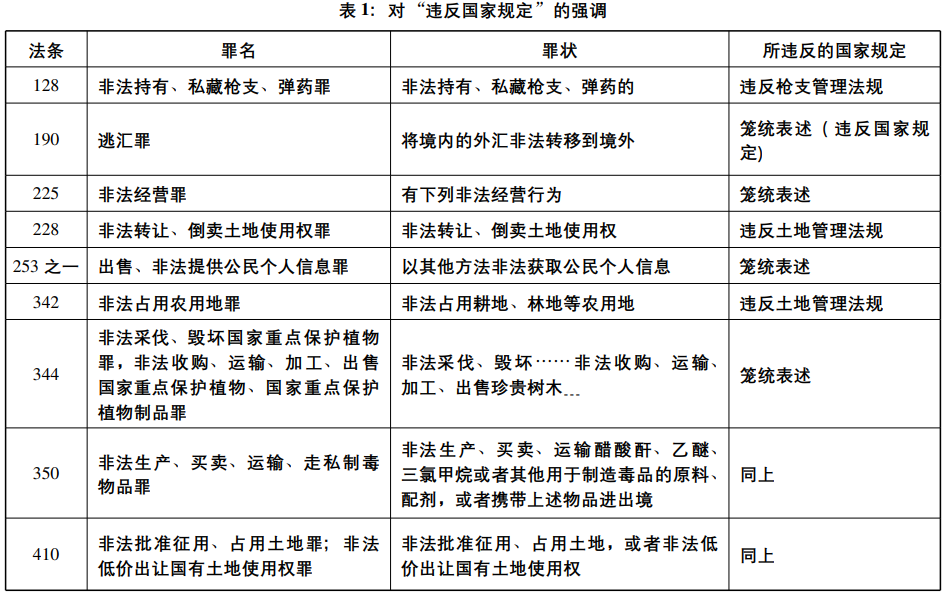

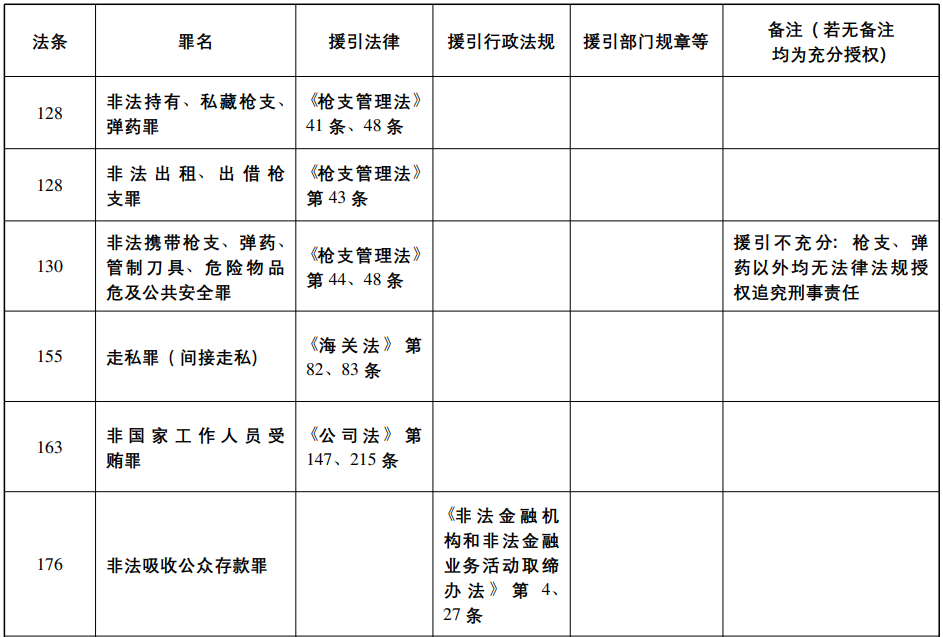

(三)对“违反国家规定”的强调

还有一些“非法”是对违反国家规定的强调。比如刑法第190条规定的逃汇罪, “公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外……”在这些犯罪的罪状中,“非法”都从属于“违反国家规定”,它本身只是对“违反国家规定”的重复与强调,而非独立的空白罪状。再如第342条规定的非法占用农用地罪,“违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地……”,此处的“违反土地管理法规”不过是“违反国家规定”的一种类型,它指明了所具体违反的国家规定,“非法”是对“违反土地管理法规”的强调。(参见表1)

(四)扩张处罚条件

以“非法”作为扩张处罚条件的只有两种挪用型犯罪:刑法第272条规定的挪用资金罪和384条规定的挪用公款罪。这两种犯罪都有超期未还型、营利活动型和非法活动型三种类型。成立非法活动型挪用犯罪只要挪用公款或资金进行非法活动就可构成本罪,“非法活动”可以视为一种扩张处罚条件,降低了犯罪的入罪条件。

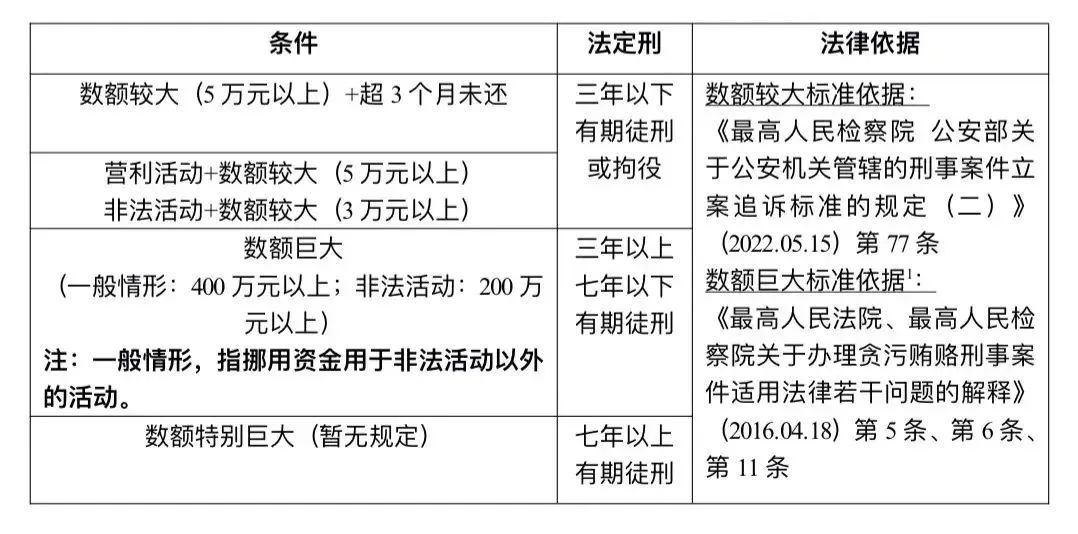

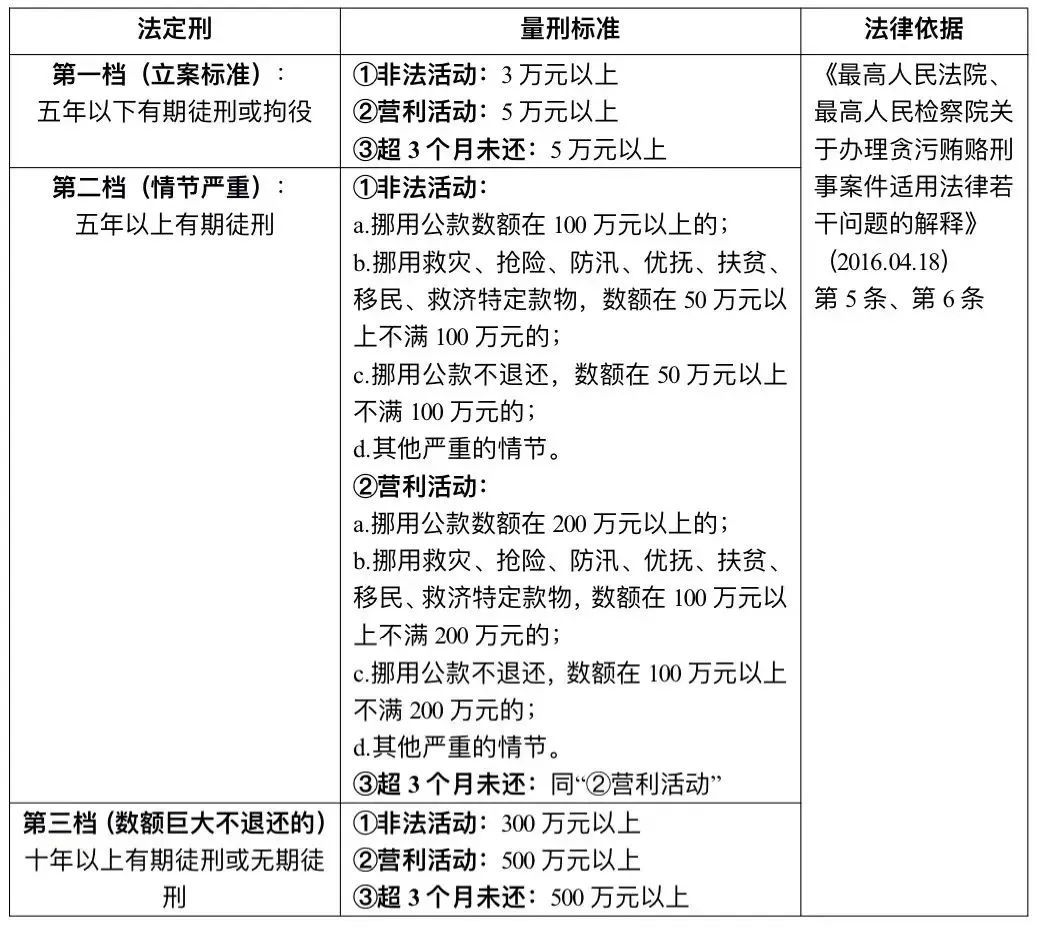

【付律师备注:只要挪用且投入到非法活动中就构成本罪的表述,其实是不严谨的,还需要满足“数额三万元以上”的要求,附表格A1-A2,供读者参考。】

A1、关于挪用资金罪的量刑幅度:

A2、关于挪用公款罪的量刑幅度:

从体系性解释的角度,此处的“非法”应当限定为犯罪。挪用资金或公款从事营利活动或者超期未还,本身就是一种非法活动。比如《公司法》第148条规定:“董事、高级管理人员不得挪用公司资金”,挪用本身就是违反《公司法》的非法行为,如果将此处的“非法”理解为营利活动或超期未还以外的非法活动,那就可能导致同等或更轻微的违法行为受到更严厉的打击。比如某人挪用公款四万元购车,在未取得道路运输经营许可的情况下擅自从事道路运输经营,一个月后归还公款。这种行为违反了《道路运输条例》第63条,属于违法行为。但若认为此行为属于挪用公款从事非法活动从而构成犯罪,但挪用同等资金炒股营利或借给女友买房却不构成犯罪,这明显不公平。

(五)冗余规定

刑法中还有两处法条的“非法”是一种冗余规定,没有实际意义。它们分别是刑法第284条之一规定的非法出售、提供试题答案罪(为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题、答案的……),为他人考试作弊出售或提供试题或答案本来就是非法的,不可能存在为实施考试作弊向他人合法出售或提供试题、答案的情况。另外一个法条是刑法第294条关于黑社会性质组织的定义。黑社会性质组织的第四个特征(通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序)中的“非法”控制也是一个冗余规定,既然是通过实施违法犯罪活动所形成的控制,那必然是一种非法控制,不可能有合法控制的情况。

事实上,在刑法的其他条文中,立法者都非常注意避免使用“非法”这种冗余表述,比如在持有假币罪和持有伪造的发票罪中,就没有出现“非法”一词,因为假币和伪造的发票一旦发现必须销毁,不存在合法持有的情况。但在非法持有毒品罪中,则存在合法持有的现象,故立法者使用了“非法持有”的表述。因此,上述两处冗余规定如果不是一种立法技术的失误,那就只能看成是立法上对行为原本非法的再次强调。

(六)空白罪状

在刑法中,“非法”一词占据绝对比例的是在空白罪状中。空白罪状又称空白刑法,是指在刑法中某些法条没有详细规定构成要件的全部要素,必须援引其他相关部门法规进行判断,方能补足构成要件上的完整性。比如刑法第111条规定的为境外非法提供国家秘密、情报罪,“为境外的机构、组织、人员非法提供国家秘密或者情报的”中的“非法”就要援引《保守国家秘密法》第48条第一款的规定——买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体……构成犯罪的,依法追究刑事责任。

但是,存在并不一定合理。空白罪状在刑法中存在的最大问题就在于是否符合罪刑法定原则。罪刑法定原则所说的“法”只能是国家最高立法机关所制定的法律,其他任何机构、组织和个人均无权制定关于犯罪和刑罚的法律,这也即法律专属性原则。那么,空白罪状与罪刑法定所要求的法律专属性原则又是一种什么样的关系呢?

二、空白罪状与罪刑法定原则

空白罪状是否符合罪刑法定原则,这存在着绝对主义和相对主义的争论。绝对主义认为,在刑法领域中不允许适用任何第二性法源,因为只有完全排除行政方面的干扰,绝对的罪刑法定原则才能发挥它的保障功能。相对主义则认为,为了不冒立法太迟和必然有疏漏的风险,在法律规定了犯罪的基本特征和法定刑的情况下,可以授权其他机关规定具体的犯罪要件。如果绝对地排除非立法机关参与确定刑法规范内容,在实践中就可能处处碰壁。

绝对主义来源于启蒙运动对于权力分立的严格遵从。在贝卡利亚看来,法官如机器一般,只能严格执行立法者的命令,不允许进行任何的法律解释。 至于行政权更是不能染指立法权和司法权。但这种教条式的罪刑法定很有可能走向自由保障的反面。

绝对的罪刑法定原则害怕罪刑擅断,所以对司法权进行严格的约束。这会导致司法能动性的彻底丧失,司法沦为立法者的仆役,无法对立法缺陷进行任何的修正,机械司法无法避免。而当立法权一股独大,自由也就岌岌可危。

因此,罪刑法定原则开始从绝对走向相对。一方面从完全否定司法机关对刑法的解释到有限地允许解释,司法可以弥补立法缺陷,司法机械主义应当转变为司法能动主义;另一方面,空白罪状也被有限的承认,行政也可以弥补立法滞后。

因此,相对主义的立场不仅在理论上可行,也具有现实合理性。在今天这个快速变化的社会,想要通过刑法来明确一切犯罪构成要素是一个不可能完成的任务。但是,如果完全放手由其他法律法规规定犯罪构成,那显然也与罪刑法定所要求的法律专属性原则相去甚远。

在世界范围内,刑法与行政法规的关系大致有三种模式:一是法律规定由行政法规来确定构成犯罪的条件和相应的法定刑;二是法律在确定了某种犯罪法定刑的情况下,让行政法规来确定具体犯罪的罪状;三是法律规定行政法规确定犯罪构成的某一要素。

前两种模式都不合理,与罪刑法定的法律专属性原则严重背离。第三种模式则比较合理。在犯罪和刑罚由法律规定的前提下,允许犯罪构成中的个别要素援引相关的行政法规范,将行政法规范作为刑法的补充性法源,这是在坚持法律专属性基础上的现实变通。

大致说来,我国的空白刑法有两类,援引法都只能对罪状中的个别要素进行补充说明,而不能直接规定犯罪和刑罚。第一类空白刑法需要援引其他法律,如刑法第141条规定的生产、销售假药罪(本条所称假药,是指依照《药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品)。这种空白刑法所援引的也是法律,完全符合罪刑法定所要求的法律专属性原则。

另一类空白刑法援引的不是法律,而是行政法规及其他规范性文件。这又分为具体式援引和笼统式援引,前者指明了所援引的具体法规类别,如刑法第325条规定的非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪(违反文物保护法规,将收藏的国家禁止出口的珍贵文物私自出售或者私自赠送给外国人的……);后者没有具体指明援引的法规类别,只是笼统地用“违反国家规定”一词来兜底。

刑法第96条规定:“本法所称违反国家规定,是指违反全国人大及其常委会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。”无论是具体式援引还是笼统式援引,都必须符合这个规定。所援引的只能是国务院制定的行政法规及其他规范性文件,而不包括部门规章和地方性法规。

相关的权威判例也体现了这种立场,认为部门规章和地方性法规不能成为刑法的补充性法源。比如最高人民法院《刑事审判参考》登载的“李彦生、胡文龙非法经营案”,该案争议的焦点是开设讨债公司是否构成非法经营罪。国家经贸委、公安部、工商总局2000年6月15日联合发布的《关于取缔各类讨债公司严厉打击非法讨债活动的通知》规定:“取缔各类讨债公司,禁止任何单位和个人开办任何形式的讨债公司……构成犯罪的,依法追究其刑事责任。”该通知明确指出系“经报请国务院同意”后发布。“两高一部”于2013年4月23日联合发布的《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》(公通字[2013] 12号)也指出:“非法调查公司根据这些信息从事非法讨债、诈骗和敲诈勒索等违法犯罪活动。”

但法院裁判要旨指出:《打击非法讨债的通知》未经国务院常务会议讨论通过,也未以国务院的名义发布,所以不属于刑法第96条中的“国家规定”。至于《惩处信息犯罪的通知》虽然系“两高一部”联合发布的规范性文件,其中也提到了经营有偿讨债业务是违法犯罪行为,但并未明示具体违反的是哪个层面的法律或者行政法规,因此,亦不足以作为认定经营有偿讨债业务的行为“违反国家规定”的法律依据。

鉴于非法经营罪中的“违反国家规定”经常在司法实践中引发分歧,所以最高人民法院2011年4月8日特别发布了《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》(法发[2011]155号)规定:认定刑法中的“国家规定”必须严格根据刑法第96的规定来认定,其中,“国务院规定的行政措施应当由国务院决定,通常以行政法规或者国务院制发文件的形式加以规定。以国务院办公厅名义制发的文件,符合以下条件的,亦应视为刑法中的“国家规定”:(1)有明确的法律依据或者同相关行政法规不相抵触;(2)经国务院常务会议讨论通过或者经国务院批准;(3)在国务院公报上公开发布。”该通知特别指出:“对于违反地方性法规、部门规章的行为,不得认定为违反国家规定……对被告人的行为是否违反国家规定存在争议的,应当作为法律适用问题,逐级向最高人民法院请示。”

因此,属于空白刑法的“非法”一词也必须遵守刑法第96条规定,同样适用《关于“国家规定”的通知》,对于违反地方性法规、部门规章的行为不能认定为“非法”。

如果属于空白刑法的“非法”一词不受刑法第96条的约束,而采取广义的“法”的概念,包括部门规章、地方性法规、地方政府规章甚至习惯法,那么罪刑法定原则就会被彻底颠覆。刑法第3条所说的“法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑”中的“法律”也就可以通过“非法”一词来任意规避。

另外,这也可能导致刑法体系的崩溃,严重违反刑法第5条所规定的罪刑相当原则。有相当的比例的“非法”位于“违反国家规定”法条的相邻之处,很多时候其社会危害性比相邻法更轻。如果相邻的犯罪适用更为严格的标准,而同等性质甚至更轻微的犯罪反而适用更宽松的标准,那就与罪刑相当原则相抵触。

比如,刑法第285条第3款规定的提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪,立法者在第1款和第2款所规定的罪名(非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪)都使用了“违反国家规定”这种表述,第三款的罪名显然是提供犯上述两款犯罪的工具罪,是一种预备行为的实行化。因此,此处“非法”必须理解为“违反国家规定”。如果将“非法”理解为一切违法行为,那么不仅在逻辑上存在问题,也会导致罪刑相当原则的崩溃。

值得一提的是,《刑法修正案(九)》修正后的侵犯公民个人信息罪,将原来的“违反国家规定”修改为“违反国家有关规定”试图规避刑法第96条的约束。2017年6月1日起施行“两高”《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定:违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的,应当认定为刑法第253条之一规定的“违反国家有关规定”。

笔者认为,司法解释的这种规定是错误的,即便是对立法者意图的揣摩,这仍然是违反罪刑法定和形式逻辑的。部门规章的法律层级太低,不能作为刑法的补充性法源。从逻辑角度来说,“违反国家规定”和“违反国家有关规定”是大概念和小概念的关系,既然在大概念中,“违反国家规定”中的国家规定不包括部门规章。那么在小概念中,部门规章就更不能认定为“国家有关规定”。

三、“非法”型空白罪状合法性审视

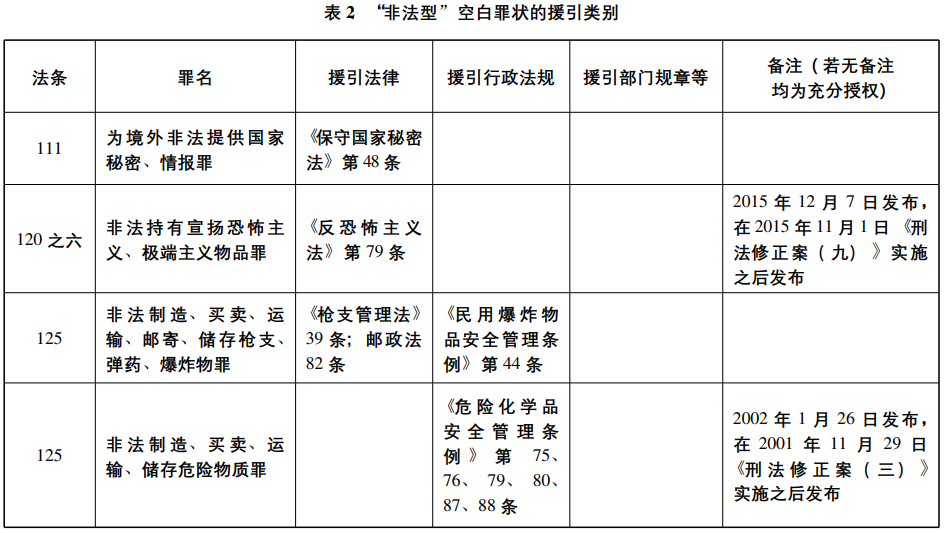

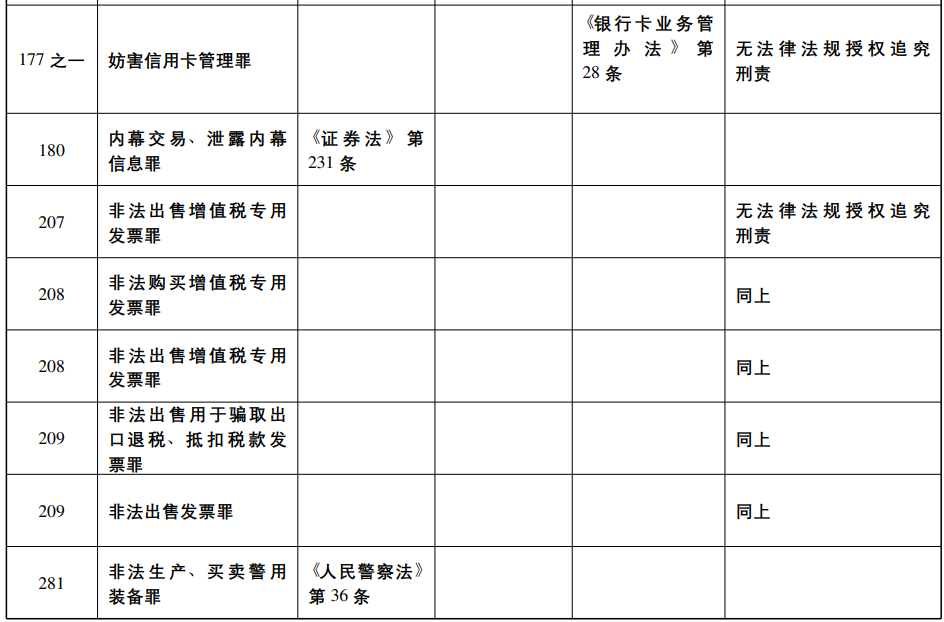

只有符合刑法第96条的规定,“非法”型空白罪状才具有合法性。刑法在30多处条文中规定的近40个罪名存在“非法”型的空白罪状。按照刑法第96条的审视,这些罪名存在援引充分、援引不充分和无援引三种情况。(参见表2)

(一)援引充分

这类“非法”型空白罪状占绝大多数,而其中大部分所援引的是法律,完全符合法律专属性原则。如刑法第282条规定的非法获取国家秘密罪中的“非法”就援引了《保守国家秘密法》第48条的规定(违反本法规定,有下列行为之一的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任……(1)非法获取、持有国家秘密载体的……)。该罪中的“非法”有充分的法律根据。

有个别罪名的空白罪状虽然援引充分,但其援引的属于事后立法。比如2015年11月1日实施的《刑法修正案(九)》在刑法第120条之六增加的“非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪”(明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有,情节严重的……),此处的“非法”援引的是《反恐怖主义法》第79条的规定(非法持有宣扬恐怖主义的物品……的,依法追究刑事责任)。

但《反恐怖主义法》2016年1月1日才实施。援引法出台于《刑法修正案(九)》生效之后。严格说来这种做法值得商榷。但从反面来看,这也恰恰说明立法者非常在意刑法修正案所规定犯罪的空白罪状是否符合刑法第96条的要求。鉴于新罪通过后援引法被立即跟进,空档期也没有适用新罪名的判例,因此这种空白罪状的合法性问题并不严重。

(二)援引不充分

这主要存在于枪支类犯罪和发票类犯罪中,其中部分罪名有明确的援引法,但部分罪名缺乏援引法。在枪支类犯罪中,刑法第130条规定的非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪(非法携带枪支、弹药、管制刀具或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品,进入公共场所或者公共交通工具,危及公共安全,情节严重的……)存在合法性问题。

《枪支管理法》第44条规定:在禁止携带枪支的区域、场所携带枪支的,构成犯罪的,依法追究刑事责任。同时,第48条规定弹药和枪支适用相同的规定(……用于枪支的弹药,适用本法的有关规定。)因此,非法携带枪支、弹药危及公共安全罪在形式上可以勉强通过合法性的审查。

但是,对于携带管制刀具、危险物品危及公共安全的“非法性”却无法找到相关的法律法规。《危险化学品安全管理条例》对非法制造、买卖、运输、储存危险物质的行为有追究刑事责任的规定,但却没有提及要追究携带危险化学品行为的刑事责任。同时,《治安管理处罚法》32条规定“非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具进入公共场所或者公共交通工具的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款”,也没有追究刑事责任的规定。因此,刑法第130条规定的非法携带管制刀具、危险物品危及公共安全罪援引不充分,有修正的必要。

值得一提的是,在其他的枪支类犯罪中,形式上都完全符合刑法第96的规定,司法解释也都尊重了相关的法律法规。比如非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪。《枪支管理法》第39条规定:“违反本法规定,未经许可制造、买卖或者运输枪支的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”《民用爆炸物品安全管理条例》第44条规定:“非法制造、买卖、运输、储存民用爆炸物品,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

虽然《枪支管理法》没有专门规定储存枪支、弹药的行为,但该法第41条规定“违反本法规定,非法持有、私藏枪支的,非法运输、携带枪支入境、出境的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”储存可以视为一种特殊的持有,因此可以适用该条文的规定。正是因为上述两部法律法规的规定,《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》才将“非法储存”解释为“明知是他人非法制造、买卖、运输、邮寄的枪支、弹药、爆炸物而为其存放的行为,或者非法存放爆炸物的行为。”

这两部法律法规都没有将邮寄行为规定为犯罪。《枪支管理法》第32条规定:“严禁邮寄枪支,或者在邮寄的物品中夹带枪支。”《爆炸物条例》第30条也规定:“禁止邮寄民用爆炸物品,禁止在托运的货物、行李、包裹、邮件中夹带民用爆炸物品。”但这两部法律法规都没有规定要对邮寄行为追究刑事责任。然而,《邮政法》第82条有一个笼统式追究刑事责任的规定(违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任)。同时,该法第37条所规定的禁止邮寄的物品,其中有一项兜底条款——法律、行政法规禁止的其他内容。所以在形式上非法邮寄枪支、弹药、爆炸物罪中的“非法”可以通过合法性筛查,但刑法第130条规定的非法携带管制刀具、危险物品危及公共安全罪则无法通过,至于《枪支解释》对此罪的相关规定也因缺乏援引法而值得商榷。

发票类犯罪中的问题更为严重,它们都与出售和购买有关(非法出售、非法购买、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、非法出售发票罪),但是这些行为的“非法性”没有相应的援引法。《税收征收管理法》第22条规定:“增值税专用发票由税务总局指定的企业印制;其他发票,按照税务总局的规定,分别由省级国家税务局、地方税务局指定企业印制。未经前款规定的税务机关指定,不得印制发票。”第71条规定:“违反本法第22条规定,非法印制发票的……构成犯罪的,依法追究刑事责任。”同时,《发票管理办法》第37条规定:虚开发票……构成犯罪的,依法追究刑事责任。”因此,伪造和虚开发票的犯罪性,能够找到法律法规的明确规定,上述犯罪其实也没有“非法”这种空白罪状。

但是购买与出售真发票的行为却无法找到援引法来确定“非法”的含义,因此在相关的法律法规没有修改之前,将上述行为以犯罪论处就有违反罪刑法定的嫌疑。

(三)无援引

有三个犯罪无法通过刑法第96条的合法性审查。它们分别是妨害信用卡管理罪,非法生产、销售间谍专用器材、窃听、窃照专用器材罪,非法使用窃听、窃照专用器材罪。

刑法第177条之一将“非法持有他人信用卡,数量较大的”规定为妨害信用卡管理罪的一种情况。将持有他人信用卡作为非法行为可见于《银行卡业务管理办法》第22条的规定(银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借)。同时该办法第61条规定了四种行为要根据刑法及相关法规进行处理,但其中并不包括持有他人信用卡的行为。另外,就算《银行卡业务管理办法》将持有行为视为“非法”,但该办法一方面没有对持有行为追究刑事责任的规定,另一方面该办法也只以中国人民银行的名义发布,属于部门规章,并不符合刑法第96条的规定。

刑法第283条规定的非法生产、销售间谍专用器材、窃听、窃照专用器材罪和第284条规定的非法使用窃听、窃照专用器材罪也存在类似的问题。

《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》(第72号令,下简称《窃照规定》)对窃听和窃照专用器材做出了定义,但此规定并未以国务院名义发布,并非“国家规定”,同时在该规定中也没有对生产、销售、使用行为追究刑事责任的规定。《国家安全法》第21条规定:“任何个人和组织都不得非法持有、使用窃听、窃照等专用间谍器材。”但没有规定相应的法律责任。该法第29条规定:“对非法持有、使用专用间谍器材的,国家安全机关可以依法对其人身、物品、住处和其他有关的地方进行搜查;对其非法持有、使用的专用间谍器材予以没收。非法持有属于国家秘密的文件、资料和其他物品,构成泄露国家秘密罪的,依法追究刑事责任。”同时《反间谍法》第32条规定:“对非法持有、使用专用间谍器材的,国家安全机关可以依法对其人身、物品、住处和其他有关的地方进行搜查;对非法持有、使用的专用间谍器材予以没收。非法持有属于国家秘密的文件、资料和其他物品,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国家安全机关予以警告或者处十五日以下行政拘留。”

无论是《国家安全法》还是《反间谍法》,甚至《窃照规定》这种部门规章都没有对使用窃听、窃照专用器材规定任何追究刑事责任的情形。因此,刑法第283条和284条中的“非法”无法找到援引法,该罪名的“非法型”空白罪状存在严重的合法性问题。

结语

刑法中有许多地方使用了“非法”一词,它们并不都是空白罪状。但如果属于空白罪状,就必须接受刑法第96条的约束。部门规章和地方性法规不能作为“非法”的依据。

刑法不可能事无巨细地规定构成要素的方方面面,因此行政法规的填补是必要的。但是在行政权不断扩张的今天,如果对空白罪状不做必要的约束,罪刑法定原则就会成为一纸空文。因此,所有的空白罪状都要受到刑法第96条的约束,否则就不能作为定罪量刑的依据。对于援引不充分或无援引的“非法型”空白罪状在法律法规没有修正之前,相关的行为不宜以犯罪论处。

严格说来,这种约束只具有形式意义。行政法规只需进行必要的微调就可以在形式上达标,比如在相应的援引法中做一个简单的兜底规定——构成犯罪的,依照刑法定罪量刑。但是,如果连这种形式上的达标都不在乎,那么行政权也就太过倨傲。

在当前的中国,行政权的强势与司法权的弱势是一个不争的事实。面对咄咄逼人的行政权,更令人担忧的是司法人员的自动让权。当前,在司法活动中有大量隐性的空白罪状,它虽然没有写在条文中,却存在于司法人员的内心。

司法人员对行政机关发布的行政答复、行政认定、行政鉴定和行政解释等等行政行为,几乎都不进行必要的司法审查,这种默认行政行为权威性的隐性空白罪状更为可怕。

孟德斯鸠说:如果司法权同行政权合而为一,法官便将握有压迫者的力量。

而在行政权高歌猛进的今天,我们更应该警惕地是司法权成为行政权的附庸。

但愿将“罪刑法定”写为“罪行法定”,只是人们习以为常的一个误写,而这个误写并非描述一种真实的司法现象。

【全文完,致敬罗翔老师!】

来源:《行政法学研究》2019年第6期

作者:罗翔,中国政法大学刑法学教授