作者:尚权律所 时间:2023-11-22

摘要

量刑公正,是刑事司法领域的应有之义。为了实现同案同判的法治理想,最高人民法院多次开展量刑规范化改革,试图对量刑的宏观指导原则和微观操作规则予以规范。然而,基于案件信息不完全、司法环境指向以及法官自由裁量权之缘由,部分法外因素仍然可能对量刑产生隐秘而显著的影响。以2014至2022年北京和上海8534份故意伤害罪的司法裁判文书为分析对象,研究发现,犯罪人的户籍状态与刑罚强度存在相关关系,外来人员的刑罚强度显著高于本地居民。进一步的分析表明,相较于刑罚强度较低的犯罪人而言,户籍状态对于刑罚强度较高的犯罪人影响更大,随着时间的流逝,户籍状态对于犯罪人刑罚强度的影响亦产生了趋势变化。以一种隐秘的、甚至法官本人可能都没有明显察觉的方式,户籍状态进入量刑的决策过程,并可能导致不公正的量刑决定。户籍制度自诞生起即与人们的日常生活息息相关,户籍状态在一定程度上亦反映了犯罪人的社会结构特征,其对量刑的影响或许难以彻底根除,但是可以通过强化司法裁判文书的量刑说理力度,借助大数据和算法等量化工具来衡量户籍状态对于量刑决定的影响,进而进行科学的识别和控制。

关键词:量刑;户籍;信息不完全;自由裁量权

阳李

经济学博士

成都中医药大学马克思主义学院讲师

一、引言

作为国家对犯罪行为的否定评价与对犯罪人的谴责的一种最严厉的形式,量刑的公正与否,不仅直接关涉司法公信力水准,亦与刑罚目的的有效实现息息相关。不公正的量刑对社会正义产生极为致命的破坏性作用,正如培根所言,一次不公正的审判,其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流,而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源。为了规范量刑活动,实现量刑公正,早在2010年,最高人民法院即着手开展量刑规范化改革,于当年9月制定量刑指导意见,从宏观角度对量刑的指导原则、基本方法予以规范,并从微观角度对常见犯罪的量刑情节和量刑基准、幅度等内容进行较为详细的规定。近年来,量刑指导意见历经多次修订与更新,成为法院做出量刑决定的重要依据,各地区结合本地实际情况,亦发布了更为具体的实施细则。深入分析历次量刑指导意见不难发现,最高人民法院致力于从如下角度实现量刑公正的法治目标:确定量刑时应当考量的因素,考量因素的优先层级和使用方法,以及考量因素的调节比例和幅度。概言之,最高人民法院期待通过此种方式,确保量刑指导意见提及和列举的因素进入法官量刑的考量范畴,并确保这些规范性文件所明示的法定因素的适用更为规范和统一。易言之,量刑指导意见未提及和列举的因素不应当成为法官量刑时需要考量的因素,在做出量刑决定时,法官不应受到非法定因素的影响。

然而,司法并非置身于“真空”场域,而是深深嵌在这个复杂而多元的世界中。量刑指导意见没有提及和列举的非法定因素,是否就不会对量刑决定产生显著性影响,在司法实务中并非一个不言自明的命题。本文以犯罪人户籍作为观察对象,探讨法院的量刑决策是否受到犯罪人户籍的显著性影响。之所以选取犯罪人户籍,原因在于,从法律、法规、政策或各类刑事规范性文件来看,犯罪人户籍均是无可争议的与量刑决定无关的法外因素。不过,户籍制度作为我国所特有的人口管理制度,在经济社会发展历程中扮演着举足轻重的角色。除了人口的登记与管理外,户籍制度与资源配置和利益分配直接挂钩,尤其是部分特大城市,购房资格、就业准入、薪酬待遇、子女教育、社会保险等日常生活的方方面面无时不受到户籍制度的直接或间接影响,居住地户籍利益二元化的问题尤为深刻和突出。另外,犯罪人户籍是必然存在且易于观察的法外因素。在我国,每个人都有一个户籍登记地,在确定犯罪人身份时,其户籍特征即已得到明确,法官在做出量刑决定之前,通常即可获得并掌握犯罪人的户籍信息,并可能产生一个先验性的、直观性的印象,这一颇具地域性特征的主观印象可能会对法官的量刑决定产生一种不易察觉的影响。

学界已经注意到户籍状态与量刑决定可能存在的关联。早在1999年,阮齐林对北京市朝阳区检察院当年提起公诉并作出有罪判决的全部案件进行统计后发现,在外来人员犯罪案件(70.4%)占据整个刑事犯罪案件绝大多数的情况下,外来人员适用缓刑的数量和比例(3人,占比1.9%)却远远低于京籍罪犯(156人,占比98.1%)。Lu和Drass分析1999年的212起盗窃案后发现,居住状态对审前拘留比例有显著影响(通过法外因素加权),外地人受到审前拘留的比例高达92%,本地居民受到拘留的比例仅为62%。早期、初步的证据表明,刑罚的严厉程度和犯罪人的户籍状态之间可能存在某种关联。即便是在“宽严相济”形势政策的导向下,对于从农村到城市生活、工作的外地人而言,刑事司法系统中类似的惩罚性措施仍然广泛存在。如果说早期量刑决定与户籍之间的牵连是由于《刑法》(1997年)修订时间较短,量刑规范性尚处于起步阶段,那么,在量刑指导意见陆续出炉后,二者之间的关联是否依然存在?胡昌明对某基层法院近两年审理的盗窃案件中333名被告人量刑情况进行分析后发现,本地人适用缓刑的比例(41.5%)明显高于平均缓刑率(9.6%);在进一步的深入研究中,胡昌明扩大样本数量和审理年限,他在北京四家基层法院十年间审理的盗窃案件中随机抽取1060件进行单因素方差分析,发现犯罪人户籍地对量刑决定确实存在明显影响,不过,北京户籍犯罪人获得的宽宥只在构成轻罪的犯罪人中比较显著。陈磊等对北京、上海和浙江等地的刑事一审案件进行统计后也发现,本地户籍犯罪人适用缓刑的比例远高于外地户籍犯罪人。Jize Jiang等以2012年全国25个城市的1050起刑事案件为样本展开logistic多元回归分析,结果表明,在刑事司法系统中,农村到城市的外地犯罪人和本地犯罪人之间存在既定的惩罚差距,与后者相比,前者被判入狱的可能性更大。

既有研究倾向于认为,因户籍而产生的身份差别和地位等级是重要的社会分层维度,犯罪人户籍性质的不同可能会导致相异的刑罚,本地户籍犯罪人受到的刑罚强度通常低于外地户籍犯罪人,例如,拥有北京户籍的犯罪人被判缓刑的比例高于外地户籍的犯罪人,前者受到的刑期等刑罚强度也大幅低于后者。然而,已有成果亦存在些许不足。首先,既有研究在判断量刑决策是否会受到户籍影响时,其主要依据往往立足于不同户籍犯罪人所受刑罚强度的差异性比例。如果本地户籍犯罪人受到的刑罚强度显著低于外地户籍犯罪人,确实可能得到量刑决策中受到户籍影响的苗头或者倾向的可能性推断,但该推断并不一定必然成立,因为法院判处刑罚系根据犯罪人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等因素综合决定,如果本地户籍犯罪人的犯罪情节等因素显著轻微于外地户籍犯罪人,那么其刑罚强度低于后者是应有之义,并非量刑不公。其次,部分研究通过详细数据以判断量刑决策中的户籍影响现象,确实得出了描述性统计不能提供的解读和分析,但量化分析过程中纳入的变量过少,主要体现在:单因素方差分析中仅仅分析犯罪人户籍和刑罚强度之间的关系,多元回归分析遗漏了某些重要的、不可或缺的考量因素,例如盗窃罪中的盗窃数额、故意伤害罪中的伤害程度等等。最后,归因于数据收集的不易,主流研究在获取数据样本时可能存在瑕疵,比较突出且较大共性的不足在于抽样方法不明确,抽样比例不足,导致纳入分析的数据可能不具备代表性和科学性,相应的分析结论也就难以有效推广。

基于上述背景,本文以北京市和上海市2014至2022年的一审司法裁判文书(案由为故意伤害罪)为研究对象,试图就户籍状态对量刑决定可能产生的影响展开理论分析和实证探讨,全文结构分布如下:第一部分为引言;第二部分就户籍状态对量刑决定可能产生的影响展开理论分析;第三部分详细介绍实证数据的来源和研究方法,尤其是不同刑罚种类的量化依据和量化方法;第四部分是实证结果,包括以无量纲化和统一标准的刑罚强度为因变量的实证结果,是否适用缓刑单独实证分析的结果,以及其他进一步分析的内容;第五部分是稳健性检验,除了常规的检验方法外,结合我国两审终审制的审级制度,法院的一审判决有可能被二审法院推翻,一审判决并不一定都是最终生效判决,我们同时将二审法院的判决结果纳入分析,以检验二审法院对一审法院判决结果的认可程度;第六部分是以总结和建议为主体的结语部分。

二、理论机制

法律对量刑决定应当考量的因素既有宏观原则层面的指引,也有微观技巧方面的规定。我国《刑法》总则确定量刑的三大基本原则,即罪刑法定原则、平等适用刑法原则以及罪刑相适应原则,为法官量刑提供一般性的指引。历次量刑指导意见明晰更为细化的量刑原则,包括犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等等,以及量刑中更为具体的基本方法和量刑情节,甚至对常见犯罪的量刑亦有规范。那么,根据法律业已确定的原则和规则,在对一起刑事案件作出量刑决定时,是否可能达致一种无偏倚的、圆满的状态?也就是说,不同的法官是否能够根据法律规定做出完全相同的量刑决定?答案是否定的。量刑决定是法官一系列决策综合而成的结果,有两类自由裁量权均可能在一定程度上对最终的量刑决定产生影响。第一类是法官在法律规定的权限范围内自主做出决定的自由裁量权,此类自由裁量权将量刑的决定归因于法官的自主决策过程;第二类自由裁量权与立法者或刑事司法政策制定者的决定有关,他们有能力确定量刑的宏观原则和政策风向标,从而塑造刑事司法政策的结构。第二类自由裁量权可在一定程度上对第一类自由裁量权的内容和范围产生影响,从而形塑法官的量刑决定。两类自由裁量权的宏观要求和大致范围基本属于可认知的范畴,但并未明确所有的、具体的考虑因素,例如,量刑指导意见即规定,除了考虑法律效果外,量刑还要考虑社会效果和政治效果。

每一个案件都反映了特定社会地位和社会关系的复杂结构,为了更好地分析这种复杂的结构,案件社会学理论提出“法律量”的概念,通过对“法律量的变量”的量化分析,进一步说明案件的社会结构是如何对案例的判决起到作用的。具体到法官的量刑决定时,案件社会学理论认为,现代刑法学定罪量刑理论注重的是立法确定的法律规则,忽略了案件各方的社会特征,不足以解释定罪量刑不公正现象,只有案件的社会结构才能预测和解释定罪量刑过程,以及定罪量刑不公正现象。所谓案件的社会结构,系指法律没有明文规定的,但可能对判决结果产生影响的社会性因素,例如原被告的性别,职业,聘请律师的专业能力,法官的个人偏好等等。通过实证考察案件背后的诸多社会性结构因素,从而有可能揭示出量刑决定背后非法定因素的作用力范围及其强度,再对相应的不当因素科以约束,有助于量刑决定的公正。

量刑的焦点通常聚焦于三个方面:被告应受谴责的程度;被告若获得自由,对社会可能形成的危险程度;以及其他一些实际问题,例如法官的压力,量刑的社会成本等等。即便立基于量刑指导原则和具体规则,法官做出完全理性量刑决定的逻辑前提仍然在于,必须了解案件所有的相关性信息以及所有可能面临的选择。在真实的量刑过程中,法官几乎不可能拥有如此完整而全面的信息。在信息不完全的现实背景下,法官只能借助“有限理性”(bounded rationality)对案件进行分析,这种“有限理性”是习惯和社会结构的产物,其逻辑在于“过去的经验、印象或对当前刺激的高度特殊化的看法”。在长期的量刑决定中,法官逐渐形成一种特定的“模式反应”(patterned responses)来实现理性的衡量和预测,“模式反应”吸收了量刑过程中的诸多不确定性。在量刑焦点视角下,被告人的户籍可能成为法官的考量因素。例如,对于北京和上海的外来人员,由于不具有本地户籍,通常也没有房产,个人居住地显的不够稳定,在决定是否判处缓刑时,法官可能会考量社区矫正在监督管理和教育帮扶效果等方面的实际问题。

在社会距离理论看来,对于相同的事务,不同的社会结构也可能导致相异的影响力。社会距离(Social Distance)的概念主要源自加布里埃尔·塔尔德(Gabriel Tarde),塔尔德将其用于表征阶级差异,以反映阶级之间关系的亲密程度。学术界普遍使用的社会距离,系某个群体的成员在与外群体成员交往的过程中,该群体的成员不愿意接受或承认一种既定的亲密程度的情感。作为一种社会化形式,社会距离被视为是一种区分内外群体联系的族群形式。社会距离视角特别关注社会结构对量刑结果的影响,认为人们所经历的社会控制的类型和数量与他们的社会地位有关。社会世界是由一个中心和多个外围组成,一个群体相对于中心的距离影响着法律系统对待他们的态度。一个群体距离中心越远,他们拥有的权力就越少,越容易受到社会的刻板印象、歧视和惩罚性控制。因此,边缘群体的成员很可能受制于惩罚性的社会控制模式。外来人员与城市社会的中心存在着显著的社会距离。由于不具有本地户籍,外来人员不仅在社会生活的诸多方面处于被边缘化的位置,享有的实际权利也更少,和本地居民相比,外来人员位于不同的“位置等级”和“区域等级”。刑事司法系统可能倾向于对外来人员科以相较本地居民而言更加严厉的惩罚。

三、数据来源和量化标尺

(一)数据来源

从户籍获取的难易程度来看,北京和上海是全国落户难度最大的城市。基于典型性之理由,本次实证分析的地区选择北京和上海。以普通大众最可能触及到的积分落户之要求为例,自2018年北京施行积分落户政策后,每年通过该途径落户北京的人员大致为6000人,2021年北京市常住外来人口约834.8万人,这意味着其中能够通过积分获得北京户籍的外来人员比例仅仅为0.07%。如果外来人员只能通过积分落户北京,即便对于一个获得博士学位的应届毕业生而言,亦需花费数年时间,才可能达到基本要求。当然,随着居住证制度的出炉,与户籍紧密相关的福利分配方式有所缓解。作为社会福利资源的重新配置方式,居住证体现了福利增进的阶梯性及户籍可转换性。虽然没有获得北京户籍,外来人员仍然可能实现某种程度的安居乐业,然而,就实质性问题而言,居住证难以取代户籍。例如,对于子女教育问题,获得居住证并不意味着外来人员子女可以在北京参加高考,即使满足一系列的居住、就业等前置性条件后,外来人员子女仅能在北京参加高等职业学校层次的考试录取,甚至无法报考本科高校。上海的积分落户难度虽然不及北京,但对于绝大多数外来人员而言,仍然可望而不可及。

数据样本来源于北京法院裁判信息网和上海市高级人民法院官网。两个网站提供了所辖区域的司法裁判文书,并可通过设置不同的条件实现相对准确的查询。基于网站数据的可得性,我们检索的时间范围是2014年1月1日至2022年4月14日,案由为故意伤害罪,经过初步筛选,共获得24785份一审裁判文书,其中北京13409份,上海11376份。然而,在对所获文书进行阅读和识别后,发现其中有13405份文书没有提供犯罪人的户籍信息,有2801份文书没有提供被害人的伤情信息,还有部分裁判文书存在重复或者无法提取有效变量(例如法院的通知书、批复、答复、函等等)的情形。在排除掉此类无法开展有效量化分析的文书后,最终获得一审裁判文书8534份,其中北京3154份,上海5380份。

(二)量化标尺

刑罚分为主刑和附加刑,不同的刑种有相异的规范重点,彼此之间很难直接进行比较和转换。统一不同刑罚种类之间的衡量尺度是量化分析的逻辑前提。在参考量刑理论和审判实践的基础上,我们试图通过下述无量纲化的统一标准来衡量不同刑种的刑罚的严厉程度。

首先是刑罚强度的设置基准。有期徒刑是故意伤害罪中适用频率最高的一种主刑,可量化且标准统一,我们将有期徒刑设置为刑罚强度的基准,有期徒刑1个月,对应的刑罚强度为1,如果犯罪人被判处有期徒刑1年5个月,刑罚强度则为1*12+5=17。

其次是严厉程度与有期徒刑相异的刑种。(1)拘役和管制。拘役一般只适用于犯罪性质比较轻微的犯罪,拘役期限为1个月至6个月,数罪并罚时拘役的最高期限也不超过1年。被判拘役的犯罪人虽然被剥夺人身自由,但其执行机关为公安机关,执行地为就近执行,每月还可以回家一天至两天,拘役刑满释放后再犯罪,一般也不构成累犯(危害国家安全罪除外),所以拘役的严厉程度较有期徒刑略低,我们将拘役的刑罚强度设置为0.9,例如拘役5个月,刑罚强度为0.9*5=4.5。被判管制的犯罪人虽然被限制一定的人身自由,但是不予关押,而是实行社区矫正,仍然可以留在原工作单位或居住地工作或劳动,就严厉程度而言,管制较拘役更为轻微,将其刑罚强度设置为0.5,例如管制5个月,刑罚强度则为0.5*5=2.5。(2)无期徒刑和死刑。无期徒刑并不一定意味着终生监禁。本文的数据样本持续时间为2014年至2022年,最高法院在此期间对无期徒刑的刑期政策有所变化,2019年7月20日之前,无期徒刑犯罪人服刑2年后,确有悔改表现,或者有立功表现的,可以减为20年以上22年以下有期徒刑;2019年7月20日之后,无期徒刑犯罪人服刑4年后,确有悔改表现,或者有立功表现的,可以减为23年有期徒刑;也就是说,如果没有终生监禁,考虑到无期徒刑的最低执行刑期不低于13年,那么无期徒刑的实际执行刑期可能大致介于13年至24年(或27年)之间,本文酌情将无期徒刑的刑罚强度确定为222(约18.5年)。死刑包括死刑立即执行和死缓,其具体减刑和执行规则略显复杂,但其严厉程度显然甚于无期徒刑,结合现有理论,在强度衡量时大体上可以将其认为相当于两个无期徒刑,刑罚强度确定为222*2=444。

复次是罚金和剥夺政治权利。罚金意味着犯罪人的经济损失。以2014年至2022年的中间年份2018年为基准,2018年上海市居民人均可支配收入为64183元,月人均可支配收入为5349元;2018年北京市居民人均可支配收入62361元,月人均可支配收入为5197元。二者大致相当,每5000元的罚金大致平均相当于一个月的收入。被判处有期徒刑的犯罪人不仅丧失人身自由,同时遭遇经济损失,被单处罚金的犯罪人仅仅遭遇经济损失,其严厉程度显然低于有期徒刑。为便于计算,综合考量将5000元罚金的刑罚强度确定为0.5,即,每1000元罚金刑罚强度确定为0.1。政治权利主要包括选举权、被选举权、言论、出版、集会、结社等权利,被剥夺政治权利会对犯罪人的生活产生一定的不利影响,但并未限制其人身自由,也没有经济损失,对于绝大多数犯罪人而言,被剥夺政治权利对实际生活的影响很小。我们将剥夺政治权利的刑罚强度设定为0.1,例如剥夺政治权利2年,刑罚强度为2*12*0.1=2.4。

最后是缓刑。作为刑罚的执行方式,被判缓刑的犯罪人在一定期限内可附条件地不执行所判刑罚,仅需到社区进行矫正。与有期徒刑、拘役等实刑相比,缓刑的严厉程度显然极为轻微。同时,缓刑并不意味着对所判刑罚的彻底放弃,而是保留一定威慑力,在符合法定要求时仍存在撤销缓刑的可能性。在缓刑的量化方式上,可考虑一种最极端的情况,即在判处有期徒刑6个月缓刑5年的情形下,其刑罚强度也仅与有期徒刑6个月的情况相当。类似的,在判处拘役1个月缓刑1年的情形下,其刑罚强度也仅等于单处拘役1个月。借鉴此种思路,缓刑的量化方式可设置为:(1)有期徒刑+缓刑,刑罚强度的计算方法为:有期徒刑月数* 0.1+有期徒刑缓刑月数*0.09;(2)拘役+缓刑,计算方法为:拘役月数*0.1+ 缓刑月数* 0.075。

四、户籍状态对刑罚强度的影响

(一)初步的观察

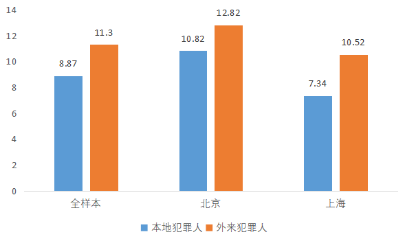

首先观察全样本中外来犯罪人和本地犯罪人的刑罚强度情况。全样本共包含外来犯罪人5976人,平均刑罚强度为11.30,本地犯罪人2558人,平均刑罚强度为8.87,二者之间的刑罚强度差值为2.43(折算有期徒刑约72.9天),彼此均值之差的T检验结果同样表明二者之间存在显著差别(t=-6.4681,p=0.0000,无法拒绝原假设)。其次观察子样本的情况。北京的外来犯罪人共2021人,平均刑罚强度为12.82,本地犯罪人1133人,平均刑罚强度为10.82,二者之间的刑罚强度差值为2(折算有期徒刑约60天),T检验结果也表明二者之间存在显著差别(t=-3.0199,p=0.0026);上海的情况与北京基本类似,外来犯罪人共3964人,平均刑罚强度为10.52,本地犯罪人共1416人,平均刑罚强度为7.34,二者之间的刑罚强度差值为3.18(折算有期徒刑约95.4天),T检验结果亦表明二者之间存在显著差别(t=-7.2833,p=0.0000)。在故意伤害罪案件中,外来犯罪人数量占据绝大多数,相应的平均刑罚强度亦较本地犯罪人而言更为严厉。外来犯罪人和本地犯罪人的平均刑罚强度对比图详见图一(纵坐标为刑罚强度)。

图一 外来犯罪人和本地犯罪人的平均刑罚强度对比图

那么,考量犯罪人的部分身份性特征以及法定量刑情节后,外来犯罪人和本地犯罪人的刑罚强度是否仍然存在显著区别呢?首先观察基于性别差异所作的区分。在男性犯罪人中,本地犯罪人2389人,平均刑罚强度9.06,显著低于外来犯罪人(5636人,平均刑罚强度11.55)。在女性犯罪人中,本地犯罪人147人,平均刑罚强度5.79,同样低于外来犯罪人(291人,平均刑罚强度6.33)。其次观察基于法定量刑情节差异所作的区分。在没有对受害人进行赔偿的犯罪人中,本地犯罪人共有2465人,平均刑罚强度8.87,显著低于外来犯罪人(5811人,平均刑罚强度11.14)。在积极赔偿受害人的犯罪人中,本地犯罪人和外来犯罪人的刑罚强度同样存在显著区别(分别为8.93和17.23)。如果以被害人的伤害程度作为区分标准,对于造成被害人轻伤或轻微伤的犯罪人而言,本地犯罪人和外来犯罪人的刑罚强度分别为6.70和8.19,对于造成被害人重伤的犯罪人而言,本地犯罪人和外来犯罪人的刑罚强度分别为34.56和39.04,均存在显著差别。我们还发现,在考量犯罪人是否自首、是否坦白、是否共同犯罪、是否获得被害人谅解等法定量刑情节后,大多存在本地犯罪人刑罚强度显著低于外来犯罪人的现象。唯一不同的是,对于存在累犯情节的犯罪人而言,本地犯罪人的刑罚强度反而显著高于外来犯罪人(刑罚强度分别为24.29和21.20)。

(二)实证分析

1.模型设定

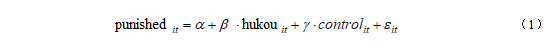

法院的量刑决定是综合考量多因素的结果,仅仅简单分组观察户籍状态和刑罚强度之间的关系显然并不具备充分的说服力。我们将刑罚强度与户籍状态以及其他影响性因素之间的关系表现为式(1)所示的线性回归模型:

式(1)中,punished是被解释变量,hukou是核心解释变量,control是控制变量向量,β和γ分别是其影响系数向量,α是常数项,ε是误差项,下标i表示司法裁判文书编号,t表示年份。各变量的详细内容和描述性统计如下:

被解释变量:刑罚强度(punished),用以衡量犯罪人被判刑罚的严厉程度,具体衡量标准详见上文的“量化标尺”部分。

核心解释变量:犯罪人的户籍状态(hukou),包括本地户籍和外地户籍,依次分别编码为0和1。

控制变量:主要分为如下三类。

第一类变量是犯罪人的身份性特征。(1)年龄(age),年龄可能构成量刑决定的影响因素,年龄越小和越大的犯罪人可能得到更轻的刑罚处罚,例如,不满18周岁的未成年人和已满75周岁的老年人犯罪,其年龄均构成法定从轻处罚情节。(2)性别(gender),有研究发现,性别对量刑决定有影响,女性犯罪人的刑罚强度通常比男性犯罪人更轻。其中的原因可能在于,保护女性的侠义精神,女性比男性的犯罪能力显然更弱,女性更容易被改造的经验观察等等。男性编码为0,女性为1。

第二类变量是法定量刑情节。量刑情节能够较大程度的反映犯罪人行为的社会危险性以及人身危险性,是法院对犯罪人裁量刑罚时,据以决定刑罚轻重的各种事实情况。法定量刑情节则是法律明确规定的,法院在量刑时必须予以考虑的情节,包括从宽量刑情节和从严量刑情节。结合故意伤害罪的法定量刑情节之规定,我们构造如下虚拟变量予以衡量。(3)是否赔偿受害人的损失(compensate),犯罪人若赔偿受害人的损失,编码为1,反之为0。(4)是否累犯(recidivism),犯罪人构成累犯,编码为1,反之为0。(5)是否自首(surrender),犯罪人若有自首情节,编码为1,反之为0。(6)是否坦白(frank),犯罪人若主动坦白自身罪行,编码为1,反之为0。(7)是否有立功表现(meritorious),犯罪人若有立功表现,编码为1,反之为0。(8)是否认罪(admit),犯罪人若认罪,编码为1,反之为0。(9)是否共同犯罪(collective),犯罪人若是共同犯罪,编码为1,反之为0。(10)是否从轻处罚(plot1),若犯罪人被从轻处罚,编码为1,反之为0。(11)是否减轻处罚(plot2),若犯罪人被减轻处罚,编码为1,反之为0。(12)是否从重处罚(plot3),若犯罪人被从重处罚,编码为1,反之为0。(13)是否获得被害人谅解(understand),犯罪人若获得被害人谅解,编码为1,反之为0。(14)对被害人的伤害程度(degree),轻伤或轻微伤编码为1,重伤编码为2。

第三类变量用以衡量犯罪人的诉讼能力。(15)犯罪人是否自行聘请律师(lawyer),有学者研究发现,当事人的个人身份、财富等因素并不能直接影响判决结果,但对判决有间接影响,这一影响机制系通过律师的诉讼能力来实现。采用犯罪人是否自行聘请律师作为其资源衡量指标,如果犯罪人自行聘请律师编码为1,反之为0。

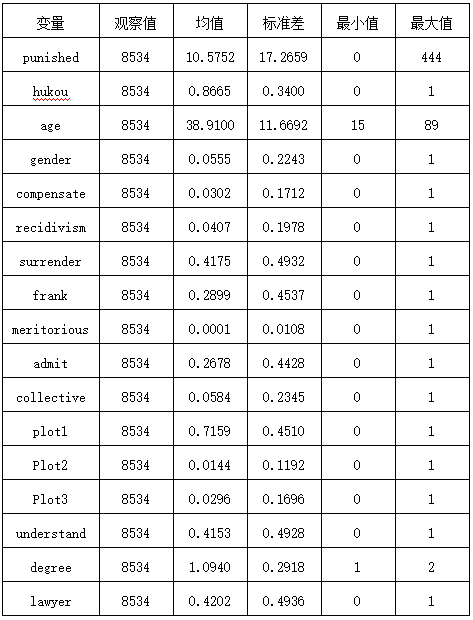

被解释变量、核心解释变量以及控制变量的描述性统计见表一。

表一 变量的描述性统计

2.实证结果

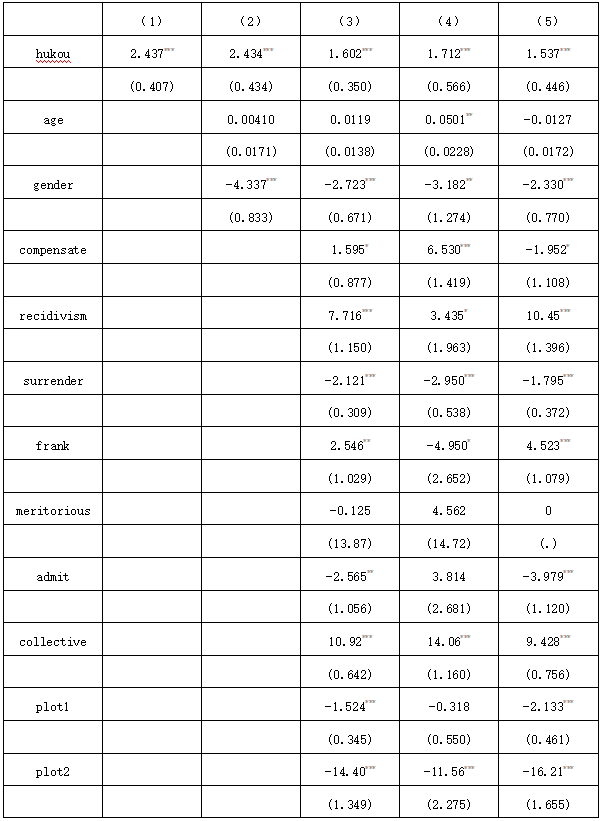

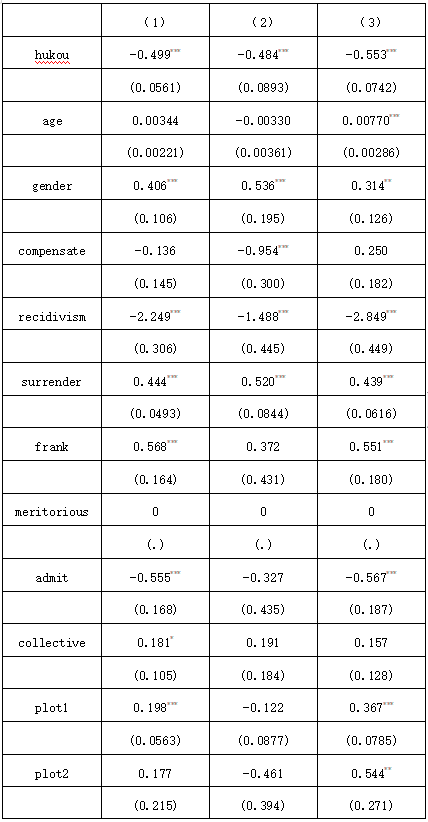

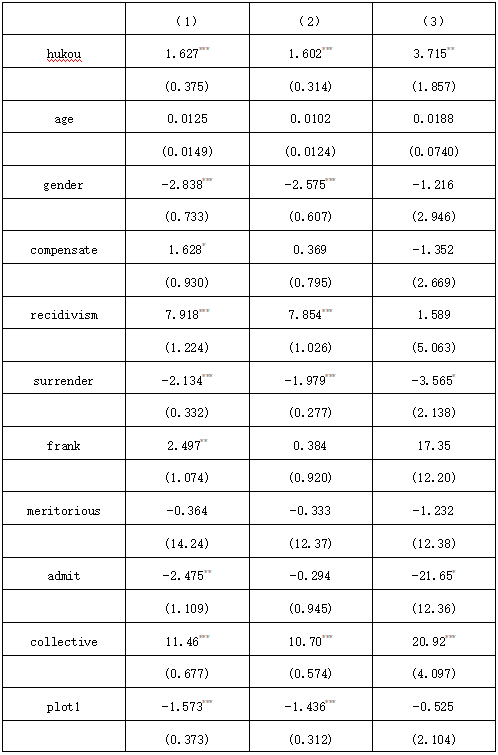

表二汇报了回归分析的基本回归结果。表二第(1)列的自变量仅包含hukou,系数为正且在1%的显著性水平上显著,表明刑罚强度与犯罪人的户籍状态具有相关关系,外来人员犯罪人的刑罚强度高于本地居民,但回归结果的拟合优度R2较低(0.4%),说明该列模型的整体解释能力较差。在第(2)列中,在自变量中增添变量age和gender,回归结果的拟合优度R2有所提高(0.7%),模型的整体解释能力得到增强。为了进一步提高回归模型的解释力,我们在第(3)列加上其他控制变量,以第(3)列作为基准回归。

基准回归结果显示,变量hukou系数为正且在1%的显著性水平上显著,表明刑罚强度与犯罪人的户籍状态具有相关关系,具体而言,在控制年龄、性别和法定量刑情节等其他变量不变的条件下,与本地居民相比,外来人员的刑罚强度平均要高1.602(折算有期徒刑约48.06天)。变量age系数虽然为正,但没有通过显著性检验,表明刑罚强度与犯罪人的年龄不存在统计上的线性相关关系。变量gender的系数为负且在1%的显著性水平上显著,表明与男性犯罪人相比,女性犯罪人在刑罚强度上得到了较大程度的宽宥(折算有期徒刑约81.69天)。一般而言,男性与女性在生理机能、力量对比等方面存在显著差别,男性犯罪人通常是故意伤害罪的主要犯罪群体,样本中女性犯罪人共438人(占比5.13%),所造成的伤害程度亦以轻伤为主(75.23%)。相对较弱的犯罪能力以及较轻的犯罪后果,可能使得法官在量刑时对性别因素予以适当参酌。变量compensate的系数为正且在10%的显著性水平上显著,表明犯罪人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的,可以减少一定比例的刑罚强度,与法律规定相契合。变量recidivism系数为正且在1%的显著性水平上显著,表明累犯的刑罚强度显著更高。变量surrender和frank分别通过1%和5%的显著性检验,表明具有自首和坦白情节的犯罪人,刑罚强度会显著降低。在其他控制变量中,变量admit、collective、understand和degree均通过相应水平的显著性检验,表明犯罪人的认罪态度、是否共同犯罪、是否得到受害人谅解以及造成的伤害程度均与刑罚强度显著相关,与法律规定相吻合。律师在量刑过程中也产生一定的影响,lawyer的系数为正且通过10%的显著性水平检验,表明是否自行聘请律师,对犯罪人的刑罚强度有积极作用。尽管犯罪人是犯罪行为的实施者和刑事责任的承担者,但法庭辩护却是律师的专业领域,作为诉讼的重复参加者,律师有能力以专业的态度和方式呈现证据事实和材料,以增加法官的信任度进而影响最终的量刑结果。在所有自变量中,degree的系数最大,表明犯罪人造成的后果,即被害人的伤害程度,是决定刑罚强度的主要考虑因素,与轻伤后果相比,犯罪人致被害人重伤的,平均刑罚强度要高30.29(折算有期徒刑约908.4天),这与故意伤害罪的结果犯性质相符。

表二第(4)列和第(5)列是分样本的回归结果,分别以北京和上海作为分析样本,变量hukou的系数正负、显著性水平与全样本基准回归结果一致,其他结论与基准回归结果亦基本契合,不再一一分析。

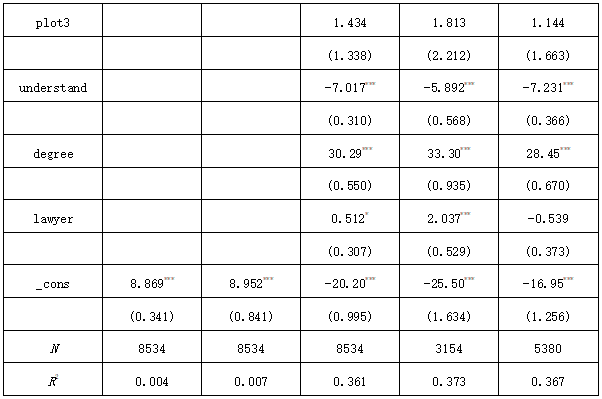

表二 基本回归结果

Standard errors in parentheses

(三)进一步的讨论

1.分组回归

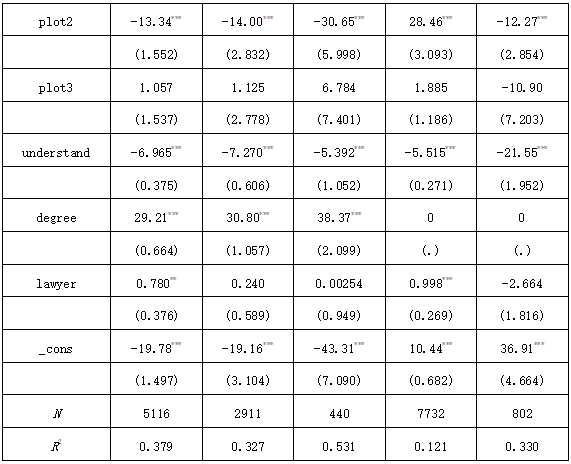

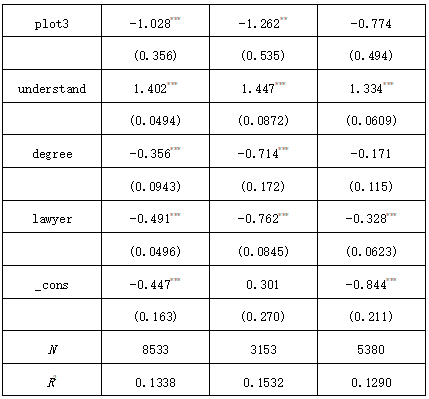

考虑到不同犯罪人的刑罚强度可能基于多因素的差别而导致巨大差异,为检验核心解释变量的解释力,结合犯罪人的不同社会结构特征、法定量刑情节等因素,我们展开如下分组回归分析(详见表三)。

样本中不满18周岁的未成年人和已满75周岁的老年人数量较少,不宜进行回归分析,根据犯罪人年龄的不同,我们将其分为三个组别:青年(年龄<40岁)、中年(40岁≤年龄≤59岁)和老年(年龄≥60岁),表三第(1)列、第(2)列和第(3)列分别是青年组、中年组和老年组的回归结果。三个组别中,hukou的系数正负和显著性水平均一致,但系数值存在差别,表明随着年龄段的增加,外来人员的刑罚强度显著的比本地居民更高,尤其是对于老年群体,外来犯罪人的刑罚强度比本地居民高3.416(折算有期徒刑约102.48天),是一个颇令人惊诧的结果。表三第(4)列和第(5)列是根据被害人伤情所作的分组,分别对应轻伤和重伤。与轻伤等级相比,致被害人重伤的外来犯罪人,刑罚强度会更高。表三第(6)列和第(7)列的区分标准为犯罪人是否对被害人进行赔偿,分别对应未赔偿和已赔偿。已赔偿被害人的外来犯罪人,反而比未赔偿的外来犯罪人获得更高的刑罚强度,原因在于,前者造成的伤情以重伤居多,恶劣程度甚于后者。表三第(8)列和第(9)列系根据法院是否决定从轻处罚做出区分,分别对应没有从轻处罚和获得从轻处罚的情节,前者的刑罚强度更高,与法律规定相符。

表三 分组回归结果

表三 分组回归结果(续)

另外,我们注意到,样本中犯罪人被判缓刑的比例很高,共有3582名犯罪人被判缓刑(占比41.97%)。现有文献曾发现,本地居民被判缓刑的比例远高于外来人员。我们的样本中并不存在这样的现象,被判缓刑的犯罪人中,仅有1259名本地居民(占比35.15%),外来人员被判缓刑的比例几乎是本地居民的两倍(64.85%)。同理,仅凭借被判缓刑的比例仍然无法说明户籍状态是否与其有关,还需进一步的量化分析。考虑到缓刑会大幅降低犯罪人的刑罚强度,我们以犯罪人是否被判缓刑为被解释变量(若被判缓刑,编码为1,反之为0),其他解释变量和控制变量不变,通过logistic回归模型来分析户籍状态与是否被判缓刑之间的关系。

logistic模型的回归结果详见表四。其中第(1)列以全样本为分析对象,回归结果表明,变量hukou系数为负且在1%的显著性水平上显著,表明与本地居民相较,外来人员被判缓刑的概率显著的更低。其他变量中,累犯、致被害人严重伤害的犯罪人被判缓刑的概率更低,主动自首、坦白所犯罪行和获得被害人谅解的犯罪人,被判缓刑的概率更高。表四第(2)列和第(3)分别是以北京和上海作为分析样本的回归结果,变量hukou的系数正负、显著性水平与全样本基准回归结果一致。

表四 logistic模型回归结果

2.分年度回归

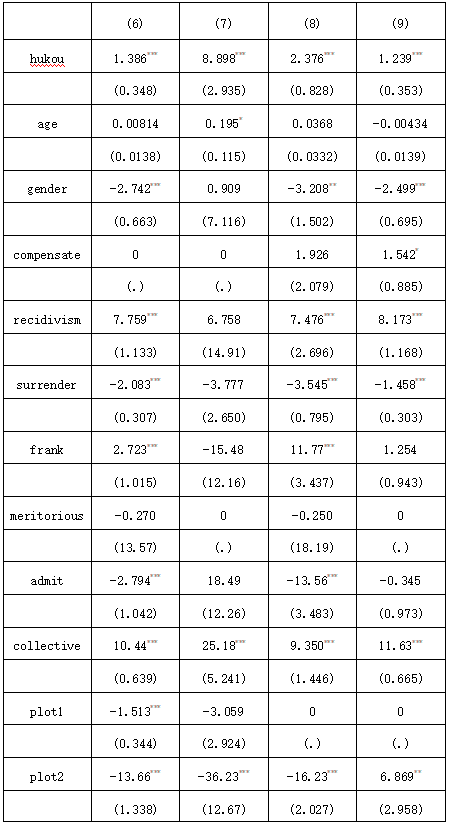

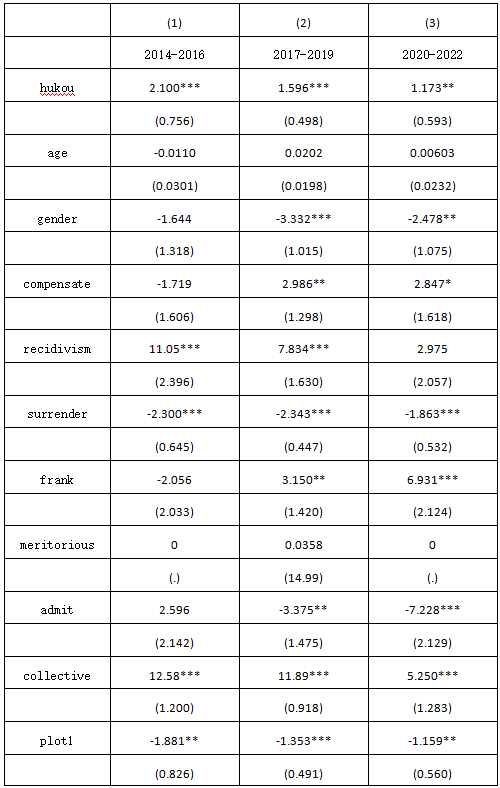

本文样本的时限范围是2014至2022年,在长达9年的时间中,社会经济等诸多因素已经发生一定程度的变迁,可能对我们的分析结果产生影响。例如,2016年10月1日起,北京正式实行居住证制度,在一定程度上缓解了外来人口对于北京户籍的焦虑感。又如,最高法院在此期间,分别于2014、2017和2021年发布多个版本的量刑指导意见,虽然历次量刑指导意见对于故意伤害罪量刑的基本方法和具体适用规则等方面基本一致,但也产生了些许宏观层面的指引性变迁(例如政治效果亦已进入量刑指导原则的考量范畴)。我们将样本的时限范围分成三个阶段,分别是2014-2016年、2017-2019年以及2020-2022年,进行进一步的分年度回归。

分年度回归结果详见表五,其中第(1)、(2)、(3)列分别对应2014-2016年、2017-2019年以及2020-2022年的回归结果。由表五可知,变量hukou系数为正且至少在5%的显著性水平上显著,表明不论处于哪个时限阶段,外来犯罪人的刑罚强度均显著高于本地犯罪人。另外,随着时间的流逝,变量hukou的系数大小在逐步递减小(从2.1降至1.596再降至1.173),显著性水平也有所变化(从1%的显著性水平降至5%的显著性水平),意味着户籍对于刑罚强度的影响有减弱的趋势。

表五 分年度回归结果

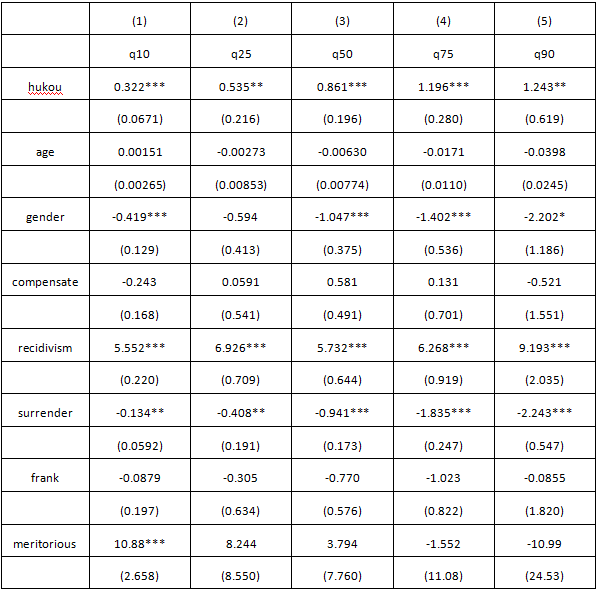

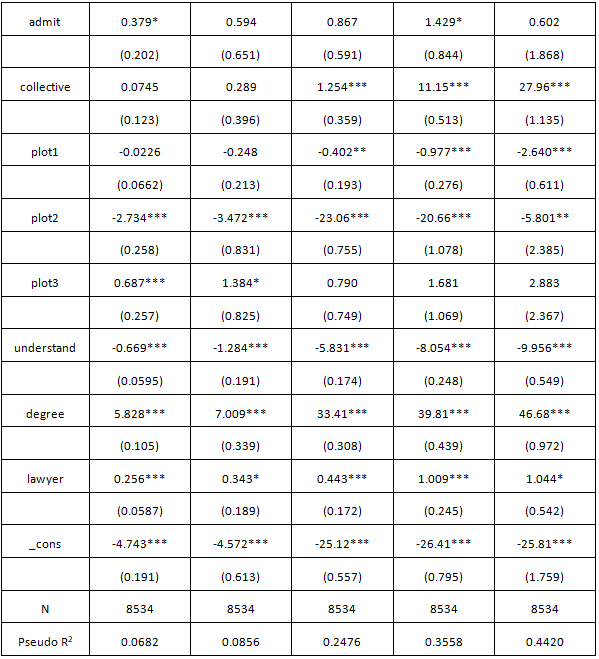

3.分位数回归

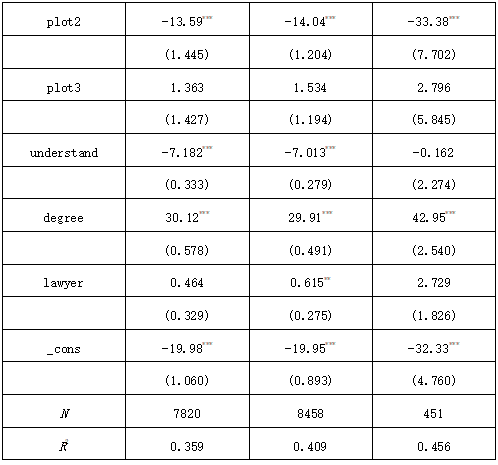

上文诸多回归模型中,我们已经考察了不同条件下户籍状态对刑罚强度的影响,这种影响实质是均值回归,也就是户籍对刑罚强度的总体平均效应的影响。不过,OLS估计不适合分析被解释变量整体分布的异质性特征,也就是户籍对于不同刑罚强度的异质性影响。因此,我们进一步采用分位数回归(quantile regression)方法展开分析。

设定分位数回归的基本模型为:

其中,为被解释变量,为解释变量,为解释变量在被解释变量的q分位点处的估计系数,也被称为“q分位数回归系数”,为随机误差项。给定时,被解释变量的第q个条件分位数为。基于最小绝对误差估计准则(least absolute deviation),可得分位数回归的参数估计值:

q为回归估计中所取的各分位点,的具体含义是设置回归线上方点的权重为q,而下方点的权重为(1-q),使得各点误差绝对值的加权和最小的系数即为各分位数参数的样本估计值。

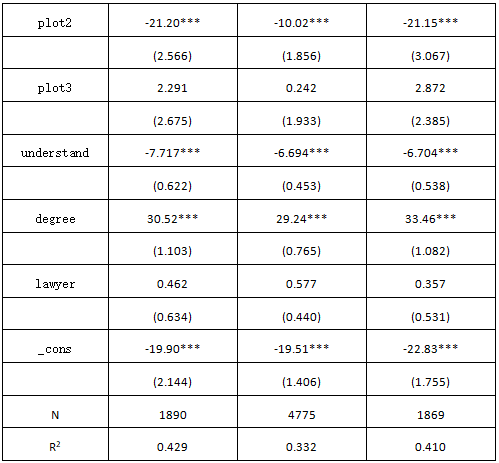

分位数回归结果详见表六,其中第(1)列所示的q10代表0.1分位数上的回归结果,第(2)列所示的q25代表0.25分位数上的回归结果,其他各列可以类推。表六反映了户籍对于刑罚强度在不同分位数上的异质性影响,可以看到,户籍在各分位数上均通过了显著性检验(至少在5%的水平上显著)。随着分位数水平的提高,户籍对于刑罚强度的边际效应呈单调递增变化趋势,由此可见,相对于刑罚强度较低的犯罪人而言,户籍对于刑罚强度较高的犯罪人影响更大。也就是说,随着刑罚强度的增大,外来犯罪人的刑罚强度的增幅会显著高于本地犯罪人。

表六 分位数回归结果

我们可以将户籍的分位数回归系数随着分位数的变化情形更加直观的以图示的方式予以展现(图二)。该图显示的基本形状印证了前面表格中户籍对于刑罚强度的边际效应呈单调递增的变化趋势。此外,由图还可以看出,在条件分布的右侧,95%的置信区间变得更宽(因为系数估计值的标准误变大)。

图二 户籍的分位数回归系数的变化趋势

五、稳健性检验

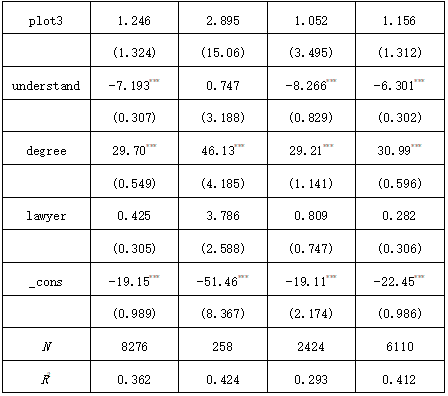

上述实证结果表明,刑罚强度与犯罪人的户籍状态具有相关关系,外来人员犯罪人的刑罚强度高于本地居民。为了确保实证结果的稳健性,我们通过多重方式进行稳健性检验。(1)调整数据样本的时限范围。司法裁判文书的生效可能存在一定时间周期,如果犯罪人对一审裁判不服,可能提出上诉,如果上诉后对二审裁定仍然不服,还有可能提出再审。为了排除时间周期的干扰,我们将近2年的数据予以删除后做回归分析,检验结果见表七第(1)列。(2)调整数据样本的刑罚强度范围。样本中一共有71人被免于刑事处罚,对应的刑罚强度为0,属于“有罪而免罚”的特殊情形;样本中共有4人被判无期徒刑,1人被判死刑,其刑罚强度远高于样本的平均水平;此类犯罪人可归为特定程度的异常值,可能会改变实证分析的结论,表七第(2)列是去掉此类犯罪人后的检验结果。(3)基于二审的角度检验。我国实行两审终审制的审级制度,作为终审的二审可能维持或改判一审判决(发回一审法院重审可视为某种程度的改判)。司法实务中,二审法院的改判率是衡量一审法院审判水准的重要指标,二审法院的态度可作为一审判决结论的检验标准。表七第(3)列是以二审数据为样本的检验结果。

表七所示的所有稳健性检验结果都支持前文实证结果的结论,其他控制变量在系数的显著性和正负号上与基准回归分析的结果亦基本一致,本文的核心结论依然成立,具备较强的稳健性。

表七 稳健性检验

结语

一种颇为流行且与人们主观认知存在一定契合度的观点提出,法院量刑存在差异的原因在于犯罪人罪行的轻重及前科劣迹等因素的不同。也就是说,外来人员之所以被判处较之本地居民而言更严厉的刑罚,原因在于其所犯罪行的严重性更高,性质更为恶劣,再犯可能性也更大,如果将此类因素充分纳入量刑考量范畴,则外来人员和本地居民之间的量刑差异就会消失。从样本的实际情况来看,外来人员在某些量刑情节相较于本地居民而言确实存在显著的区别,例如,样本的384名累犯中,外来人员占据绝大多数(257名,占比66.93%),数量和比例均远超本地居民(91名,占比33.07%);致受害人重伤的犯罪人中(802名),外来人员大约有四分之三(603名,占比75.19%),本地居民仅有约四分之一(199名,占比24.81%);在悔过态度方面,拒不认罪的犯罪人中(6249名),绝大多数仍是外地人(4373,占比69.98%),本地居民占比不到三分之一(1876名,占比30.02%)。然而,我们的实证结果表明,在控制年龄、性别和法定量刑情节等其他因素不变的条件下,刑罚强度与犯罪人的户籍状态仍然存在相关关系,外来人员犯罪人的刑罚强度高于本地居民。

法官做出量刑决定的依据包括犯罪的事实和法律的条文,也包括自身的评价。诸多量刑情节并不会在法律规则的指引下自动转换成统一的量刑决定,无论量刑指导意见如何细化量刑标准和尺度,都会给法官的自由裁量权留下些许空间,最终的量刑决定不可避免的会在某种程度上带有法官评价留下的烙印。在做出最终量刑决定时,法官只能结合公安机关、检察机关提供的证据材料和犯罪人的供述进行决策,大多时候处于信息不足或信息冲突的复杂状态之中。此时,法官往往习惯于依靠自身掌握的知识和经验,遵循认知加工的“吝啬法则”, 尝试运用户籍等法外因素所能提供的信息来抑制或降低由于信息不足或信息冲突所可能带来的风险,以此来获取问题的初步答案。在真实的司法环境中,法律没有明确细化规定的因素,仍有可能属于法官在做出量刑决策时应当考量的情节,例如社会效果和政治效果所引申出的维稳、上访等风险和压力。

应当如何控制或消减户籍状态对于量刑决定的不良影响?首先,强化刑事司法裁判文书的量刑说理力度。司法裁判文书中的说理过程不仅将量刑的理由和结论展示给当事人、利害关系人和社会公众,也是法官本人镶嵌于量刑全过程中的思辨和逻辑体系的展现,说理的理由越详细和充分,法官对于量刑决定的理解也就越深入,量刑的公正性越能得到保障。从法律的基本规定来看,量刑说理的要素主要包括已经查明的量刑事实,公诉人(自诉人)、被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人发表的量刑建议、意见及理由,判处刑罚的理由和法律依据等等。然而,从样本情况来看,部分裁判文书的说理过程极为简单,少部分文书对于犯罪过程一笔带过,甚至有为数不少的裁判文书没有提供犯罪人的基本信息(样本中大约有60%的文书未提供犯罪人的文化程度,大约67%的文书未提供犯罪人的职业,甚至还有文书没有提供犯罪人的性别)。很难想象,法官会在此类文书中全面展现量刑的理由和逻辑。其次,借助大数据和算法等量化工具来衡量户籍状态对于量刑决定的影响,进而进行科学的识别和控制。基于量刑决策过程的复杂性,户籍状态对量刑决定的影响往往处于隐蔽的思维过程之中,甚至法官本人都没有明显察觉。在得出本文的实证结果后,我们对部分京沪的法官进行访谈,在谈及户籍状态对于量刑决定的影响时,所有法官均明确表示不会将犯罪人的户籍状态纳入量刑决定的考量因素,但表示与户籍状态相关的因素(例如居住地)可能会对量刑决定产生某些间接影响。通过运用大数据和算法等量化工具构建相应的评估机制,可以评估案件的量刑决定是否存在异常偏差,进而反馈于法官的自由裁量权,纠正可能出现的量刑不公。

参考文献:

[1]白建军.量刑基准实证研究[J].法学研究,2008(1).

[2]白建军.刑罚轻重的量化分析[J].中国社会科学,2001(6).

[3]陈磊、石磊.身份差异与量刑歧视:流动人口犯罪缓刑适用问题研究[J].法律适用,2013(1).

[4]汉斯-约格·阿尔布莱希特.重罪量刑———关于刑量确定与刑量阐释的比较性理论与实证研究[M].熊琦等译校,法律出版社,2017.。

[5]胡昌明.被告人身份差异对量刑的影响:基于1060份刑事判决的实证分析[J].清华法学,2018(4).

[6]胡昌明.社会结构因素对量刑影响的实证分析 以盗窃罪为例的案件社会学研究[J].法律适用,2011(3).

[7]劳佳琦.量刑的法外因素与量刑规范化改革[J].中国刑事法杂志,2022(2).

[8]李安.司法过程的直觉及其偏差控制[J].中国社会科学,2013(5).

[9]李世美、沈丽.居住证制度与户籍制度改革:北京、上海、深圳的政策解读与对比[J].山东农业大学学报(社会科学版),2018(1).

[10]刘金伟.我国城市户籍开放程度及其影响因素分析——基于全国63个样本城市的评估[J].国家行政学院学报,2016(5).

[11]马丁·N.麦格.族群社会学.美国及全球视角下的种族和族群关系[M].祖力亚提·司马义译,华夏出版社,2007.

[12]阮齐林.北京市朝阳区检察院1999年度公诉案件量刑的分析研究[J].政法论坛,2001(1).

[13]《人民法院量刑指导意见(试行)》(法发〔2010〕36号).

[14]唐纳德·布莱克.法律运作的行为[M].唐越、苏力译,中国政法大学出版社,2004.

[15]田燕梅、徐恺岳、魏建.法院判决的影响因素——当事人资源与诉讼能力的中介效应[J].清华法学,2021(5).

[16]汪明亮.定罪量刑社会学模式[M].中国人民公安大学出版社,2007.

[17]习近平.论坚持全面依法治国[M].中央文献出版社,2020.

[18]熊谋林、赵勇、程乙峰.重考量刑公正与量刑差异——德阳市五个基层法院的定量研究证据[J].犯罪研究,2014(6).

[19]张红凤、黄璐.产业结构升级与家庭消费升级——基于CHIP微观数据的经验分析[J].当代经济科学,2022(4).

[20]张明楷.刑法学(第6版)[M].法律出版社,2021.

[21]赵军洁、张晓旭.中国户籍制度改革:历程回顾、改革估价和趋势判断[J].宏观经济研究,2021(9).

[22]周晓虹.现代社会心理学名著[M].清华社会科学文献出版社,2007.

[23]最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于规范量刑程序若干问题的意见》的通知(法发〔2020〕38号).

[24]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》(法释〔2019〕6号).

[25]《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》(法释〔2012〕2号).

[26]Albonetti, Celesta A., 1991,“An Integration of Theories to Explain Judicial Discretion”, Social Problems,Vol. 38,pp.247~266.

[27]Bushway, Shawn D., and Brian Forst., 2013,“ Studying Discretion in the Processes That Generate Criminal Justice Sanctions”, Justice Quarterly,Vol. 30,pp.199~222.

[28]Jize Jiang,Kai Kuang,2018,“Hukou Status and Sentencing in the Wake of Internal Migration: The Penalty Effect of Being Rural-to-Urban Migrants in China”, Law & Policy, Vol. 40 No.2, pp.196~215.

[29]Liu, Jianhong, Dengke Zhou, Allen E. Liska, Steven F. Messner, Marvin D. Krohn, Lening Zhang,and Zhou Lu,1998, “Status, Power, and Sentencing in China”, Justice Quarterly,Vol.15,pp.289~300;Lu, H., Kelly, B.,2008,“Courts and sentencing research on contemporary China”, Crime Law Soc Change Vol. 50, pp.229~243.

[30]Lu, H., & Drass, K. A.,2002,“Transience and the disposition of theft cases in China”, Justice Quarterly, Vol.19, pp.69~96.

[31]Mcguire K T ., 1995,“Repeat Players in the Supreme Court: The Role of Experienced Lawyers in Litigation Success”,Journal of Politics, Vol.57 No.1,pp.187~196.

[32]Steffensmeier, D.J., Kramer J.H., &Streifel C., 1993,“Gender and Imprisonment Decisions”, Criminology, Vol.31No.3,pp.411~446.

[33]Steffensmeier, Darrell, and Stephen Demuth., 2000,“Ethnicity and Sentencing Outcomes in US Federal Courts: Who Is Punished More Harshly?”,American Sociological Review Vol.65,pp.705~729.

[34]Susan Trevaskes, 2010,“The Shifting Sands of Punishment in China in the Era of Harmonious Society”,Law and Policy, Vol.32 No.3,pp.322~361.

[35]Tiejun Cheng,Mark Selden.,1994,“The Origins and Social Consequences of China 's Hukou System”,The China Quarterl,Vol.139,pp.645~649.

[36]Willard C.Poole.,1927,“Distance in Sociology”,American Journal of Sociology,Vol.33,pp.94~104.

来源:该文发表于《制度经济学研究》2023年第2期

作者:阳 李,经济学博士、成都中医药大学马克思主义学院讲师

王剑波,法学博士、首都经济贸易大学法学院教授、博士生导师

张龙成,哲学博士、成都中医药大学马克思主义学院教授