作者:尚权律所 时间:2023-06-20

摘要

实证研究发现,“不证”或者“少证”似乎是中国刑事法官认定事实的主流态势,特别是在无证据争议的案件;只有在极少数存在证据争议的案件中,法官才会进行“细证”。总体上看,中国刑事法官运用证据认定事实的模式并非单一模式,而是多种模式并存。具体而言,在没有证据争议的案件中,普遍采用的是“拼图模式”;在有证据争议的案件中,一部分采用“拼图模式”对在案事实进行论证,而另一部分采用“印证+拼图”的综合性证据使用模式,即通过印证来解决争议证据信息指向的一致性问题,通过“拼图模式”来确保在案证据能够涵盖案件的全部要件事实。从长远看,需要持续打造更具中国特色的科学化刑事案件事实认定(证明)模式,并进行相关的理论构建。

关键词:事实认定;法官心证;印证;拼图模式;实证研究

一、从判决书看法官心证:一种新路径

从20世纪50年代、80年代在对运用间接证据定案的研究中提出的证据锁链论,到21世纪初期发端、并于近年再次热议的印证模式理论,法官如何运用证据认定案件事实即法官证明的应然与实然问题,构成了大多数讨论的核心。尽管这些研究价值不小,但整体而言存在经验性根据上的不足。经验性材料难以获得,是导致上述局面的重要原因之一。近十多年来,随着对裁判文书说理(证据展示与分析)的重视与强调,从刑事裁判文书中初窥法官运用证据认定案件事实的大致过程与逻辑成为可能。2018年最高人民法院《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》(以下称“裁判文书释法说理指导意见”)要求,裁判文书应阐明证据采纳和采信的理由。这一要求意味着从刑事判决书中可以大致把握法官运用证据认定案件事实的过程与逻辑。从规范层面看,一份完整的刑事判决书,尤其是通过普通程序作出的判决书,至少应包括据以定案的所有证据、控辩双方对证据的意见以及法庭对证据的采纳情况等内容。刑事判决书所呈现的不仅是“法官如何运用证据”,实质上还是“法官如何证明”。因此,通过对这些可大量、随机获取的经验性材料中相关信息的挖掘、统计与分析,可以初步把握法官运用证据认定案件事实的实际样态。

需要指出的是,尽管阐明证据采纳与采信的理由是“裁判文书释法说理指导意见”的一项强制性要求,但裁判文书作为法官主观认知的外在表达形式,在某些案件中难免存在词不达意、甚至言不由衷的情况。因此,基于实证研究的科学性、严谨性考量,为弥补刑事判决书可能存在的不足,笔者还对部分从事刑事审判工作的法官作了半结构化访谈,并将访谈情况与基于判决书提取的相关信息进行对勘和印证。受访法官(也是本研究所使用的刑事判决书的撰写人)对笔者关于刑事判决书是否呈现了法官心证整体面貌的判断以及法官心证类型的概括,大都持认同态度。据此可以认为,尽管并非所有刑事判决书都能充分呈现所有的法官心证,但整体上看,刑事判决书的内容与法官的实际心证,特别是基于哪些证据对哪些案件事实形成了何种认定结论,具有基本的一致性。

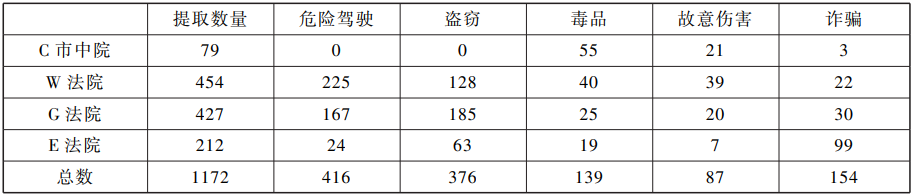

有鉴于此,本文利用中国裁判文书网公布的刑事判决书,提取、总结、分析其中与法官使用证据相关的信息,对中国刑事法官运用证据认定案件事实的机制进行相对整体、客观的把握,以期对法官运用证据认定案件事实的真实图景和模式进行提炼与论析。考虑到来源于裁判文书网的刑事判决书既具备数据丰富性,又具有数据欠缺性、差异化等问题,为使研究样本更具有代表性,必须对研究对象(包括样本来源地区、案件类型等)有所选择和限定,以确保研究对象的相对完整性和代表性。基于访谈的需要,研究样本的来源地应便于开展访谈。在综合考虑法官人均案件负担和法院所在区域经济发展水平等因素的同时,为了能够相对真实地反映代表中国刑事审判主流状况的大城市一审法院法官运用证据认定案件事实的情况,笔者选取了A省C市中级人民法院(以下称C市中院)、C市W区人民法院(以下称W法院)、C市G区人民法院(以下称G法院)和C市E区人民法院(以下称E法院)的一审判决书作为样本来源。在案件类型方面,选取了故意伤害、毒品犯罪(包括非法持有毒品罪,走私、贩卖、运输、制造毒品罪,容留他人吸毒罪等)、诈骗犯罪(包括诈骗罪和信用卡诈骗罪)、盗窃和危险驾驶等五类案件。理由是上述案件类型通常是中基层法院审理数量最多的五类刑事案件,且包含了重罪和轻罪案件。在样本判决书作出时间的考量上,由于判决书上网具有一定滞后性,而研究对象2020年度的一审刑事判决书上网较为全面且具有即时性,可以较为客观、全面地反映样本法院在这几类刑事一审案件中的证据使用情况,所以选取了落款时间为2020年的刑事一审判决书作为分析对象。经数据搜集与清理,2020年,C市中院、W法院、G法院和E法院上述五类刑事案件一审判决书有效样本为1172份,其中C市中院79份、W法院454份、G法院427份、E法院212份(表1)。

表1 判决书样本数量情况(单位:份)

二、判决书如何列举证据

在判决书中列举在案证据以展示法官认定事实的根据,并对控辩双方的证据争议作出适当回应或者解释,是当下中国刑事法官认定案件事实的重要方式。

(一)证据的列举

1.是否列举证据

从样本判决书看,只有部分判决书列举了在案证据信息,大部分判决书中并未包含证据信息。在1172份样本判决书中,770份未列举在案证据,占比高达65.70%。进一步分析发现,这770份判决书主要是简易程序、速裁程序案件的判决书,其中简易程序案件59份、速裁程序案件711份。在具体列举了在案证据的402份判决书中,普通程序案件177份(所有普通程序案件的判决书都列举了证据),占比44.03%;简易程序案件196份,占比48.76%;速裁程序案件29份,占比7.21%。

判决书列举证据主要有较多列举、较少列举、简单列举、几乎不列举等类型。后两种情形主要是因为根据“裁判文书释法说理指导意见”第9条的规定,适用速裁程序、简易程序审理的案件可以简化释法说理,其他案件则按照该意见的要求作适当甚至详细的论证。不难看出,“不证”或者“少证”似乎是中国刑事法官认定案件事实的主流态势。

值得进一步思考的是:不列举、简单列举证据与认罪认罚从宽制度和速裁程序的大量适用有无关系;不列举、简单列举证据是否具有降低控方举证责任(包括减少证据提出)的效果。笔者认为,在认罪认罚从宽制度下,无论法律上还是法理上都没有降低控方的举证责任,但允许对证明作适度简化;相应地,法官认定事实更多呈现为对控方事实主张的接受,体现在判决书中即为不具体呈现法官使用证据的情况,而只是简略陈述其接受的控方事实主张与证据。

2.如何列举证据:非证明性和证明性

根据与证明目的之间的关系,证据列举分为两类:非证明性和证明性。非证明性列举是指,判决书在列举证据时没有对证据与待证事实之间的关系进行说明,只是简单列举证据名称,先列举案件案发及侦破情况、被告人和被害人的基本情况以及对被告人采取强制措施的情况等证据,再列举其他证据。严格意义上讲,此种方式并非完全没有证明性,只是没有依据证据内容与具体待证事实之间的关系来列举,证明的展开度较为欠缺。证明性列举是指,判决书在列举证据时,按照裁判的事实认定呈现了证明过程。从数量和占比情况看,属于非证明性列举的判决书有341份,占比为29.10%(在列举了在案证据的判决书中占84.83%);属于证明性列举的仅有61份,占比为5.20%(在列举了在案证据的判决书中占15.17%)。

非证明性列举主要表现为简单列举证据名称,包括具体种类和具体名称。例如,“上述事实,被告人陈益军无异议并认罪,且有受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、到案经过、拘留证、逮捕证、户籍信息、前科材料、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单,称重、取样、封装笔录及照片,鉴定意见书、情况说明、电子证物检查笔录、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实,足以认定”。这是一种几乎没有具体证明性内容、对证据种类的抽象列举。当然,也有相对具体的证据名称列举。常见做法是一一列出每个证据的名称,典型如:“上述事实,有以下经庭审举证、质证的证据证实:(一)书证:1.受案登记表、立案决定书、到案经过等。2.被告人身份信息及C市Q区人民法院判决......。(二)鉴定结论:1.川华司鉴(2018)毒鉴字第656号、川华司鉴(2019)毒鉴字第447号。2.A省华大司法鉴定所出具的川华司鉴(2019)毒鉴字第245号毒物分析检验报告......。(三)电子证据:1.电子证物检查笔录证实,对陈定军的手机进行检查情况。(四)证人证言及辨认笔录:1.证人王某的证言。2.证人陈某1的证言”。显然,这种方式也未能直接体现证明目的或者证明过程,无法据此构建法官认定的事实,同样严重欠缺证明性。

证明性列举的目的性较强,包含具体的证明过程。判决书列举证据时首先进行归类、列举,然后对每组(个)证据内容及其与待证事实之间的关系进行相对具体的说明。例如:“上述事实,有以下经庭审举证、质证的证据证实:1.受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过。证实,2019年10月29日下午2点左右,C市海关缉私局民警在C市J区对装有疑似大麻的邮件进行控制下交付,金圣渊取走该邮件后被挡获。2.被告人身份信息材料。证实金圣渊身份情况,系成年人。3.现场检测报告书。经过现场检测金圣渊尿液检测大麻呈阳性,证实金圣渊吸食大麻。4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单等。证实民警对金圣渊位于C市J区的住处进行了搜查。”这种列举方式相对充分地展示了法官使用什么样内容的证据证明案件事实的过程,可以据此形成相对具体的事实结论。

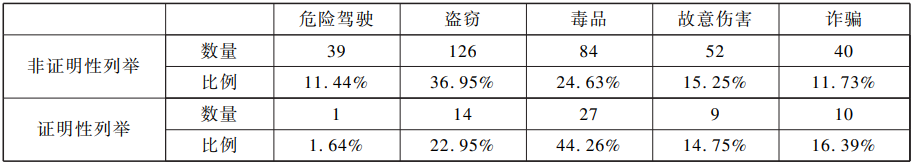

不同类型案件的证据列举方式亦有不同。如表2所示,在非证明性列举方面,不同类型案件数量及比例排序为:盗窃>毒品>故意伤害>诈骗>危险驾驶;在证明性列举方面,不同类型案件数量及比例排序为:毒品>盗窃>诈骗>故意伤害>危险驾驶。重罪案件(如毒品犯罪案件)的证明性列举比例远远高于轻罪案件(如盗窃案件)。

表2 不同案件类型中证据列举方式的分布情况(数量单位:份)

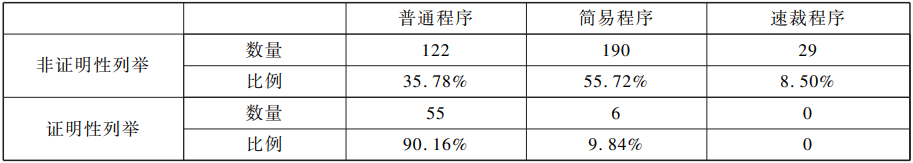

证据列举方式与案件审理程序亦存在某种关联性。在非证明性列举方面,最多的是简易程序案件,其次是普通程序案件,速裁程序案件仅占少数。属于证明性列举的案件,通常证据数量较多、案情较为复杂,其中超过九成是普通程序案件,不到一成是简易程序案件,而没有速裁程序案件(表3)。

表3 不同审理程序中证据列举方式的分布情况(数量单位:份)

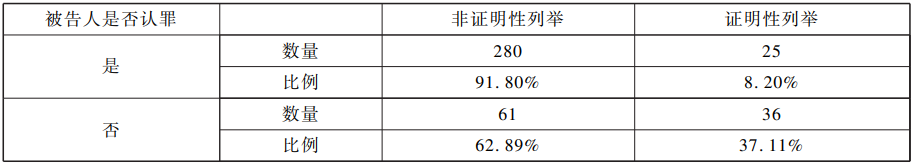

就证据列举方式与被告人认罪认罚的关系而言,如表4所示,在被告人认罪的案件中,非证明性列举占比高达91.80%;在被告人不认罪的案件中,这一比例仅为62.89%。可见,在被告人不认罪的案件中,法官相对更多地采用了较为精细的证明性列举方式。

表4 认罪和非认罪案件中证据列举方式的分布情况(数量单位:份)

总体上看,证明性列举主要集中在不认罪、依普通程序审理的重罪案件,而认罪认罚、适用简易程序的轻罪案件更多采用非证明性列举。导致上述现象的原因既有相应规范对是否展示证据的要求不同,也有控辩审三方对控方主张与证据的接受程度存在差异。需要指出的是,非证明性列举的证据以离散形式呈现在判决书中,由于缺乏证据与具体待证事实之间关系的必要说明,故难以形成有效的证明链接。证明性列举围绕待证事实展开,较好地搭建了证据与案件事实之间的桥梁。这种列举方式先描述认定的案件事实,再呈现支撑案件事实的证据及其内容。这在一定程度上呈现了法官依据证据认定案件事实的证明过程,更有利于循着证据脉络把握案件事实。但较为遗憾的是,在样本判决书中,仅有61份采用了此种列举方式。

(二)如何呈现证据争议

如何呈现证据争议攸关随后的证据分析与事实认定。在极少数判决书中,法官会对控辩双方有关案件事实和证据的争议进行概括和回应,这实质上是呈现法官心证过程与结论的重要方式。证据争议,是指控辩双方围绕证据是否满足客观性(真实性)、相关性和合法性要求,或者综合全案证据是否达到了“证据确实、充分”证明标准等问题而发生的争议。从样本判决书反映的实践情况看,绝大多数案件都不存在证据争议。即使在证明性列举的案件中,存在证据争议的也是少数。在1172份样本判决书中,只有53份存在证据争议。

证据争议一般由辩护人在质证环节或者法庭辩论中提出,判决书对此都会进行适当呈现。在这53份存在证据争议的判决书中,有51份是辩护人对控方证据提出异议,占比96.23%。需要指出的是,在有律师参与的434起案件中,辩护律师对控方证据提出异议的比例仅为11.75%。辩方异议可分为个别证据异议和证据整体异议,前者是针对某一证据本身的客观性、相关性和合法性提出异议,后者是对证据整体是否达到“证据确实、充分”证明标准提出异议。统计显示,在53份存在证据争议的判决书中,有19份仅存在个别证据异议,占比36%;有23份仅存在证据整体异议,占比43%;有11份同时存在两种异议,占比21%。

1.个别证据异议情况

个别证据异议分为证据客观性争议、相关性争议和合法性争议。在30份涉及个别证据异议的判决书中,涉及证据客观性争议的有11份、涉及相关性争议的有9份、涉及合法性争议的有16份。

证据的客观性争议主要表现为辩方对指控证据的客观性提出异议。如在钟世华、张有才、杨跃明等走私、贩卖、运输、制造毒品案中,辩护人认为“贩卖毒品的事实只在证言中提及,证人的身份不是很清楚且无其他证据证明”,对证人证言的客观性提出了异议。如表5所示,存在客观性争议的主要是言词证据。

表5 存在客观性争议的证据种类分布情况(数量单位:份)

相关性争议主要表现为辩方对指控证据与待证事实之间的相关性提出异议。如马文轩、李家诚等走私、贩卖、运输、制造毒品案中,辩护人认为“李家诚对走私的毒品及数量不知情,称重、搜查等笔录亦仅有被告人马文轩的签名,李家诚不应对3950余克氯胺酮承担走私的责任”,对证据的相关性提出了异议。如表6所示,存在相关性争议的主要是物证。

表6 存在相关性争议的证据种类分布情况(数量单位:份)

合法性争议主要表现为辩方针对指控证据的来源、收集与调查程序等提出合法性异议。如在谢某1、谢某2、赵茂旭故意伤害案中,辩护人认为:“本案受案登记表未加盖公章,受害人记载为‘谢明晏’,且案发后未及时立案,属于严重程序违法”;“现场勘查记录、鉴定书等证据亦缺乏相应的签章,属于应当排除的非法证据”。如表7所示,合法性争议最多的证据种类是犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见以及书证。

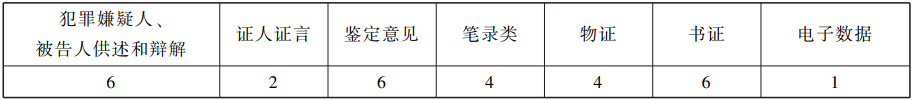

表7 存在合法性争议的证据种类分布情况(数量单位:份)

2.证据整体异议情况

证据整体异议是对指控证据是否满足“证据确实、充分”证明标准的综合性异议,本质上是辩方对指控事实的异议。如蒋伟走私、贩卖、运输、制造毒品案中,辩护人认为“无其他证据印证的情况下,同案犯互证的一致性不等于口供的真实性,本案认定蒋伟犯制造毒品罪的证据不足”。在样本判决书中,涉及证据整体异议的共有34份,案件类型分布如表8所示。与个别证据异议一样,证据整体异议也主要集中在走私、贩卖、运输、制造毒品案件。在辩方提出证据整体异议的案件中,22起案件的被告人没有认罪,占比64.71%;12起案件的被告人认罪,占比35.29%。值得注意的是,所有存在证据整体异议的案件,均有辩护律师参与,而且该异议均由辩护律师提出。

表8 存在证据整体异议的案件类型分布情况(数量单位:份)

三、法官如何采纳证据

判决书在对证据及控辩双方证据争议进行列举之后还必须作出相应回应,以明确是否采纳所列举的证据,少数判决还对采纳与否的理由进行了一定论证。这是中国刑事法官实现从证据到事实认定的一个关键环节。

(一)如何采纳无争议证据或者不采纳证据并认定事实

采纳无争议证据并认定事实,是法官正面、直接构建事实认定的关键。在1172份样本判决书中,无证据争议的有1119份,占比95.48%;其中普通程序案件128份、简易程序案件252份、速裁程序案件739份。在适用普通程序的无证据争议案件中,法官采纳证据并认定事实的论述大多呈现为三段式结构:第一段是承接事实认定,引出证明事实认定的证据,通常表述为“上述事实,有经庭审举证、质证的下列证据予以认定:......”。第二段是具体证据的列举,如前所述,主要有非证明性和证明性两种类型。第三段是对全案证据进行综合评定,往往使用“本案事实清楚,证据确实、充分,足以认定”等类似表述。有的判决书会具体就证据的客观性、相关性和合法性进行肯定,部分判决书会提及“证据之间相互印证,形成证据锁链”。这种“总—分—总”式的论述,往往开头段落和结尾段落简略,中间段落对具体证据的列举则着墨较多。在简易程序案件中,法官采纳证据的论述更加简略,仅简单列举证据,并用“上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的×××、×××等证据予以证实,公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持”这类标准化表述格式呈现,而不论及证明过程。在速裁程序案件中,论述进一步简化甚至完全忽略证据相关内容。739份速裁程序案件判决书中,仅有4份对法院认定的证据进行了列举,24份对指控证据进行了简略列举。从对认定证据的说明情况看,法官采纳证据与认定事实是一种基于在案证据的简易、直观判断,往往以“上述事实经庭审调查、质证,各方无异议,予以确认、采纳”之类的话语呈现。

需要指出的是,在1172份样本判决书中,有11起案件的辩方提出了辩护证据,法庭全部采纳的有4份、部分采纳的有3份。被采纳的辩方证据主要是赔偿协议、被告人赔偿被害人经济损失的收据、被害人及其家属的谅解书等量刑证据。有4起案件完全没有采纳辩方证据,这些证据通常是没有相关性的证据。对于这些辩方证据,控方未提出异议,但法庭均直接、简单地以“与案件事实无相关性”为由不予采纳。同样,法官采纳辩方证据的话语表述与采纳控方证据的话语表述类似。

值得一提的是,法官不采纳控方或辩方证据时往往会进行相应阐述,其理由有时与控辩双方提出的理由相同,有时也有其独特表述。例如,在漆虎、苏杰、杨武财等盗窃案中,控辩双方均未提出证据异议,但判决书认为,指控杨武财、杨明盗窃事实的证据不足,没有认定公诉机关指控的相关事实。在该案中,被告人杨武财、杨明没有对证据提出异议,庭审中先是表示对指控的事实无异议并认罪,而后又辩称没有跟被告人漆虎等人共谋盗窃。法官在判决书中认为,虽然被告人漆虎事前问过被告人杨武财、杨明是否收购电动自行车(赃车),被告人杨武财、杨明也明知是赃物仍表示要收购,但是,无充分证据证明双方共谋盗窃,指控共谋盗窃的事实不成立,其行为不构成盗窃罪,对公诉机关的指控意见不予采纳。

(二)如何采纳或者不采纳争议证据

如前所述,尽管争议证据较少,但对争议证据的回应是判决书的重要内容。通过对样本判决书的分析,笔者发现大多数法官都会对证据争议作出或具体或简单的回应,但也不乏回避证据争议的情况。

1.分析并回应个别证据异议

通过样本判决书的分析与统计,笔者发现,在30份涉及个别证据异议的判决书中,法官没有回应辩方异议的只有1份。在其余29份判决书中,法官均对辩方异议作了回应。如在刘万均走私、贩卖、运输、制造毒品案中,辩护人提出“微信转账记录不排除其他用途的可能性”,对微信转账记录的相关性提出了异议。法官在判决书中对此作了回应:“证人蒲某的证言反映了蒲某曾经多次向被告人刘万均购买毒品的情况,该证言与蒲某手机中的微信转款及通讯记录相吻合,上述证据也与刘万均手机中的相关内容相互印证。”在万乂华、范紫轩走私、贩卖、运输、制造毒品案中,辩护人认为在案鉴定意见的检材来源存疑、鉴定结果不具有真实性,应予排除。对此,法官在判决书中的回应是:“经本院审查,在案鉴定意见系侦查机关依法收集,且整个称量、取样、送检、检测过程均有同步录像予以证实,侦查机关及鉴定机构亦对本案检材来源、鉴定过程及方法等作出客观、详尽的说明。因此,在案鉴定意见的检材来源合法且真实,鉴定过程、方法符合规定,由具有专业资质的鉴定机构作出的结论真实、有效,应予以采信。”显然,上述案件中法官对辩方的证据异议作了简略、适当的回应,回应方式或者是基于证据进行是否符合情理的略式判断,或者是稍微具体地用其他证据进行印证式判定。但是,这类回应整体上类似于一种“规定动作”,缺乏分析和展开。

从争议证据的采纳情况看,30份样本判决书中仅有1份采纳了辩方异议。通过分析法官未采纳辩方异议的29份判决书中的说理情况发现,其中26份对证据争议部分作了回应。在存在证据客观性争议和相关性争议的案件中,法官往往会对全案证据进行综合论证,强调证据来源与案件之间的联系、说明争议证据与其余证据之间的印证关系,以说明证据达到了“确实、充分”的证明标准。在存在合法性争议的案件中,由于“裁判文书释法说理指导意见”第5条规定,对于辩方提出排除非法证据申请的,裁判文书应当说明是否对证据收集的合法性进行调查、证据是否排除及其理由,所以,这类案件中法官通常会更具体地就取证、存证程序的合法性加强论证。在存在证据合法性争议的16份判决书中,法官均针对相关争议证据的合法性问题作了阐释说明。

整体上看,法官对证据争议的回应存在差异,或详细或简单,或直接或间接,或有力或乏力。法官对证据争议的回应明显多于对辩方举证的回应这一事实表明,法官通过回应证据争议来构建事实认定似乎成为一种新的论述风格,尽管其远未成熟,而且对是否采纳证据争议的具体阐释也谈不上充分。

2.分析并回应证据整体异议

对在案证据是否达到了“证据确实、充分”的证明标准,法官在样本判决书中均作了回应。从实际情况看,回应方式大致可以概括为论证式回应和结论式回应两种。论证式回应,是指对运用证据认定案件事实的推论过程作细致说明,如围绕证据的充分性、印证关系及如何形成证明锁链等进行更详细的论证。结论式回应,是指不论及具体证明过程,笼统地以事实认定结论代替论证过程。

存在证据整体异议的34份判决书中,法官作论证式回应的有29份。如在赵太友制造毒品案中,法官对全案证据证明的结论为:“以上证据,经庭审质证、认证,具有真实性、合法性,且与案件事实相关联,足以证明案件事实,本院予以采信。”在对辩方提出的证据整体异议进行回应时,法官作了更细致、具体的论证:“首先,同案犯赵勇、唐小兵的供述相吻合,能够证实赵太友在2019年1月3日晚协助赵勇等人将制毒原料、工具等物搬进赵兵老家,接着唐小兵在此负责具体加工制造,期间赵太友提供生活保障等协助行为;其次,赵太友与赵勇、赵兵的通话内容,能够印证赵太友等人在与赵勇失去联系后将毒品半成品及工具搬运至另外的房间进行藏匿;再次,赵太友作为一名心智健全的成年男子,对其听从唐小兵的安排弃车逃跑的行为亦不能作出合理的解释。”这种较为罕见的“结论+分析论证”式说理,全面反驳了辩方提出的证据整体异议。

另外5份判决书是结论式回应。如在刘航宾、周加权、王兴成走私、贩卖、运输、制造毒品案中,辩护人提出“认定王兴成作为制造毒品的共犯证据不足”的异议。对此,法官仅以“针对被告人王兴成所提其不知道被告人刘航宾、周加权在制造毒品的辩解,以及王兴成的辩护人所提指控王兴成构成制造毒品的共犯证据不足的辩护意见,与审理查明的事实不符,本院不予采纳”进行回应。这类回应本质上是再次陈述法官认定的事实结论,未作说理,未有效反映法官的认证理由。

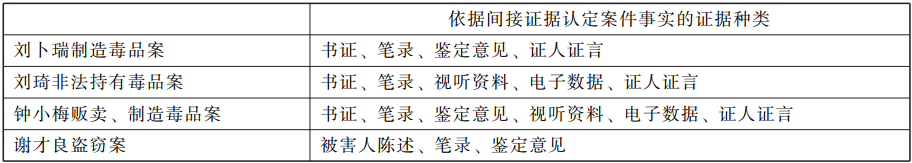

法官在根据间接证据定案时对证据体系的整体回应特别值得关注。“裁判文书释法说理指导意见”第6条规定:“依据间接证据认定事实时,应当围绕间接证据之间是否存在印证关系、是否能够形成完整的证明体系等进行说理。”该规定对于仅依据间接证据定案的证据审查以及该类案件的裁判文书说理,提出了具体要求。样本判决书中有4起案件是仅依据间接证据定案,其中3起为毒品犯罪案件、1起为盗窃案件。上述案件所依据的间接证据种类如表9所示。此类案件通常缺少被告人对全案事实的全部或者部分供述,故只能依据间接证据认定相关事实。如在谢才良盗窃案中,公诉机关指控其先后11次实施入户盗窃。被告人承认了三次盗窃,但称记不清细节,对其他指控则予以否认。该案中,证明被告人部分盗窃行为的证据仅有被害人陈述、勘验笔录以及被告人血样和指纹的鉴定意见,且被害人陈述并不指向被告人就是盗窃行为人。上述证据都属于间接证据,因此,法官据此认定案件事实应遵循2012年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下称2012年“刑事诉讼法解释”)第105条的规定,并依照“裁判文书释法说理指导意见”第6条的要求,在判决书中进行论证。但实际上,法官仅作了概括性说理:“本院认为公诉机关出示的证据来源合法、内容客观真实,与本案具有相关性,且能够相互印证,故对上述证实谢才良有罪的指控证据予以采信”,而没有论及证据之间如何印证、证据是否确实、充分,以及仅依据上述间接证据能否得出排除合理怀疑的结论等内容。

表9 样本判决书中依据间接证据认定案件事实的证据种类

从整体上看,相较于对个别证据异议的回应,法官对证据整体异议的回应相对较为充分,形成了大致标准化的回应模式,但亦存在差异化的回应模式。例如,在赵太友制造毒品案中,法官对证据整体异议的回应是论证式的,在一定程度上体现了相关司法解释规定的证据综合审查判断的方法要求。但在有些案件中,法官的回应并不充分。如在存在证据整体异议的34份判决书中,有5份就仅对辩方提出的证据整体异议作了简单粗糙的结论式回应。即使在一些以间接证据定案的案件中,对证据整体异议的回应似乎也未能充分展开。

(三)证据采纳与证明的逻辑分析

证据采纳的表象之下是法官的证据认定逻辑,其体现的是法官运用证据认定案件事实的特点与规律。通过对样本判决书的分析可以发现,法官对于是否采纳在案证据、能否依据在案证据认定案件事实,主要考虑的是以下两个方面:

一是单个证据是否具备“三性”,若具备则会采纳该证据。首先,在不存在证据争议的样本判决书中,法官对证据“三性”的审查结论往往呈现为形式化表达,如“上述证据来源合法,内容客观真实,且与本案事实有关联,足以证实犯罪事实”。由于不存在辩方证据异议,法官不需要单独回应,因而往往不会对证据“三性”审查的实质内容进行说理。这在一定程度上反映出法官对单个证据“三性”审查的忽视。其次,在存在个别证据异议的案件中,法官需要针对辩方异议作回应性说理。最常见的说理方式是强化论证,即法官详尽论述在案证据证明待证事实的逻辑过程:(1)从证据真实性角度说明争议证据与在案其他证据相互印证,论述在案证据信息指向的一致性,从而论证争议证据本身客观真实且与案件事实具有相关性;(2)对争议证据的程序性事项进行说明,以此论证其合法性。最后,在有辩方证据的情况下,控方往往不会提出证据异议,而是法官直接对辩方证据进行审查,若具备证据“三性”则采纳该证据作为定案依据。

二是全案证据是否达到了“证据确实、充分”的证明标准。在1172份样本判决书中,713份就证据已经达到“确实、充分”的证明标准进行了阐述,占比60.84%。判决书通常是在列举证据和针对证据争议进行说理之后,对证据达到证明标准作概括性总结,通常采用“上述证据来源合法,内容客观真实,与案件事实相关联,能够形成证据锁链,足以证明案件事实”,“公诉机关指控被告人犯罪事实清楚、证据充分,指控罪名成立,应予支持”等标准化语句进行说明。特别是在存在证据整体异议的案件中,辩方往往会提出“证据不足”“证据没有达到证明标准”等异议,此时法官通常会对在案证据进行综合性论证,突出证据信息指向的一致性和证据的充分性,以说明已经达到“证据确实、充分”的证明标准。法官若是凭借间接证据定案,则需要通过碎片化的证据信息拼接出案件事实全貌,此时在案证据的充分性、证明方向的一致性就至关重要。但是,在这类样本判决书中,法官并没有实质性地说明证据的充分性,也未对仅依据间接证据能否得出排除合理怀疑的结论进行充分论证。

显然,法官使用、认定证据的模式存在差异。少数情况下,往往是证据存在争议时,法官采用适当说明或者证明的模式。但多数情况下,法官对证据和事实认定采用简约模式,通常缺乏实质性的证明过程,也缺乏对证据取舍与事实认定的展开。“裁判文书释法说理指导意见”第4条、第6条强调了证据说理的两个重点:一是围绕证据的相关性、合法性和真实性阐明采纳证据的理由;二是依据间接证据认定事实时应当围绕印证关系、证明体系进行说理。然而,从样本判决书所反映的当下实践看,法官对其运用证据认定案件事实的表述往往不尽如人意,大多数判决书对证据仅作列举而不予说明,或者仅有一句“本案事实清楚,证据确实、充分,足以认定”作为结论。这种宣示性的、形式化的以证明结论代替具体证明过程的做法,相当程度上反映出在以证据为基础推论案件事实的过程中法官充分证明的缺位,这一现象可能与对控方事实主张持接受性立场的惯习性机制有关。

四、法官使用证据的理论审思

上文展现了中国刑事法官运用证据认定事实的常态化操作。下文将侧重于事实认定的基本模式部分,进一步解释、分析中国刑事法官运用证据认定事实的基本特质。笔者的基本判断如下:

(一)欠缺实质证明的“拼图模式”广泛存在

证明模式问题是近年中国刑事诉讼法学界关注的热点之一,特别是围绕印证问题的讨论形成了一些较具代表性的研究成果,也有研究者提出了新的证明模式。鉴于本文专注于实证研究,难以就刑事证明模式问题作全面的学理探讨,而只能立基于研究对话的需要作适当展开。整体而言,中国刑事法官在认定事实时,主要是接受、否定或者修正控方和辩方的事实主张,因此判决书往往以控方有关事实的诉讼主张为中心,附以简单列举的证据。虽然法官认定的事实有证据支持,但鲜有具体论及证据分析、证据推理的,即中国的刑事判决书大量存在“缺乏证明”的情况。

通过对样本判决书的分析发现,简单列举在案证据和所认定之事实的判决书写作方式,反映出来的是一种法官依据各个证据所含信息直接认定案件事实的思路。在证据充分的情况下,列举了证据是什么以及证据证明了什么案件事实时,案件事实的整体面貌即得以呈现。对于某些直接证据,如目睹全案经过的证人的证言,更是出现了证据内容即反映案件事实的情况。笔者认为,这体现了中国刑事司法实践中一种更加普遍的证据使用方式——拼图模式。即在不存在事实争议的情况下,裁判者直接通过证据内含的案件信息组合形成案件事实的整体认知;裁判者更加关注各个证据内含的案件信息,并由各个证据所含信息共同构建案件事实。需要指出的是,实践中拼图模式主要表现为,在大多数案件特别是认罪认罚案件中,法官只是将案卷材料中的证据碎片陈列出来,而不详细论证这些证据碎片如何排列组合,以及能否构成完整的案件事实图画。当然,这并不意味着法官的事实认定不依据具体证据,只是在(判决书的写作)实践中法官往往简化了心证形成过程。实际上,样本判决书的相关内容与访谈均表明,对于控方的指控事实,法官采取的基本态度和做法是,通过控方证据来对照、拼接指控事实,将控方证据与指控事实进行简单对勘,而很少仔细推敲。另一方面,即使在一些被告人不认罪的案件中,法官也只是对证据碎片作简单陈列和组合,很少精心阐述与论证,就直接认定案件事实。只有在极少数事实争议巨大、控辩双方对抗激烈的案件中,法官才会仔细分析证据,充分论证心证形成过程,即对每个证据碎片的属性、证据碎片之间的关系、控方提交的所有证据碎片是否足以构成一幅完整的案件事实图画(特别是能否构成控方所主张的案件事实图画)进行论证。

需要进一步讨论的是:拼图模式是否具有一定合理性,其弊端在哪里,与印证模式是什么关系。对此,笔者的看法如下:

其一,拼图模式有一定的规范依据。2012年“刑事诉讼法解释”第105条规定:“没有直接证据,但间接证据同时符合下列条件的,可以认定被告人有罪:(一)证据已经查证属实;(二)证据之间相互印证,不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问;(三)全案证据已经形成完整的证明体系;(四)根据证据认定案件事实足以排除合理怀疑,结论具有唯一性;(五)运用证据进行的推理符合逻辑和经验”(2021年“刑事诉讼法解释”第140条的规定与此类似)。由此,若证据无重大争议,在经查证属实的基础上,依靠全案证据形成完整的证明体系、结论具有唯一性,便是这种粗糙的证据使用模式的现实写照。可以说,拼图模式即是一种证明体系化的简约模式。

其二,拼图模式具有一定的证据法理支撑。在证据法理上,拼图模式在一定程度上契合所谓整体主义式的证据分析方法。具体而言,法官在进行证据分析时,采用的是一种合一性证明方法,而非对单个证据所含信息作孤立分析。案件事实的认定更类似于一种“故事方法”,即整体性地构建一个案件故事,考察故事对全案证据的涵盖情况,而证据之间的融贯性则由印证方法予以证明。

其三,拼图模式具有一定的诉讼法理支撑。在诉讼法理上,法官认定事实的活动主要是审查性地认定(接受或者否定)控方的事实主张与相关证据。由此,法官的基本职责就是将控方的事实主张与其提出的证据进行对勘,审查证据能否拼接出所指控的事实主张。其实,域外国家如英美法系的刑事审判也大致如此,法官聚焦于审查控方指控的事实主张与相应的法律主张能否成立,认为成立即接受,认为不成立即不接受,而不作出有关事实心证的裁判文书。实际上,这也是实证调研中法官向笔者谈及的普遍、实际的事实认定思路和做法。在中国控审关系长期紧密化的背景下,法官将控方事实主张与控方证据进行对勘,以决定是否接受控方事实主张(一般是接受控方的事实主张),成为司法实践的常态。在认罪认罚从宽制度兴起之前,实践中常规的事实认定机制即是如此。如果考察以往的裁判文书,会发现其绝大多数呈现为对控方事实主张言简意赅的接受,其后的审结报告同样显示出对控方的事实主张基本持接受的立场。而在认罪认罚从宽制度兴起以后,法官接受控方事实主张的趋势更为明显。由此,法官常规的心证形成过程即是审查、接受控方事实主张及相关证据,并以简明方式记载于裁判文书。

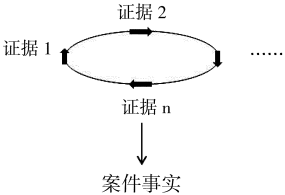

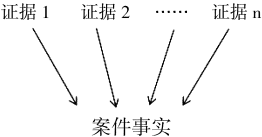

关于拼图模式,有两点需要指出。其一,拼图模式不同于印证模式。在严格的印证模式中,证据所含信息的作用点是其他证据,证据与证据之间需具有内容或指向上的一致性,从而形成一个自洽的信息闭环,这个信息闭环所指向的事实即证据证明的案件事实。拼图模式并不着眼于证据之间的关系,而是着眼于各个证据内含的案件信息本身。在这种模式中,单个证据所含的案件信息是案件事实拼图中的一块。在证据充分的情况下,通过对证据进行组装即可确定案件事实的全貌,从而实现法官对案件事实的认定,此时法官认定的案件事实即为证据信息直接整合而成的事实。

图1 印证模式图示

图2 拼图模式图示

从样本判决书中法官使用证据的方式看,在无证据争议和证据争议有限的情况下,法官经常运用拼图模式。具体而言,在无证据争议的案件中,裁判者往往缺乏动力对单个证据进行审查并详尽论证证据以及证据之间的关系;裁判者对证据的使用更多是拼图式的,即直接通过证据内含的信息形成案件事实的整体图景,其更加重视证据的全面、充分。在证据争议有限的部分案件中,乃至存在证据整体异议时,法官往往会加强对在案证据的论证,即更加详尽地论述定案证据的内容以及证据所指向的案件信息,这种强化论证实质上也是对拼图模式的运用。

其二,拼图模式当然也存在一些问题。实践中的拼图模式往往缺乏严密的证明过程,对拼图的内在主线、拼图内部各板块之间的内在关系缺乏说明,也可能忽视了证据之间的耦合、联结等复杂关系。作为一种主流的证据使用方式,拼图模式目前是薄弱的、残缺的,甚至可能因此导致冤假错案。就当下而言,拼图模式的科学性、完整性、充分性均有待规范。但就整体而言,在欠缺重大证据争议的情况下,这种较普遍地运用于实践的拼图模式,尚未引发广泛争议,也未发现由此导致的明显问题。从某种程度上说,拼图模式具有一定的实践合理性。

(二)印证模式的运用并不普遍

经过近二十年的争鸣,印证模式已经成为学术界有关刑事审判中法官如何使用、认定证据的一种重要观点。这种观点认为:(1)印证是指证据之间的关系,印证的前提是存在两个以上的证据,并且这些证据的信息源是独立的;(2)印证证明是利用不同证据内含信息的同一性来证明待证事实,包括信息内容的同一与指向的同一;(3)印证证明作为诉讼证明的基本方法,其适用对象和范围与证明的对象和范围是一致的。不过,学界对印证的内涵、性质、功能等尚未形成统一意见。在规范层面,2012年“刑事诉讼法解释”第104条第2款规定,对证据证明力的审查“应当根据具体情况,从证据与待证事实的关联程度、证据之间的联系等方面进行审查判断”(该款规定在2021年“刑事诉讼法解释”第139条第2款中被保留);第3款规定,证据作为定案根据需要满足“证据之间具有内在联系,共同指向同一待证事实,不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问”的条件。这就以司法解释的形式确立了中国刑事证据的印证审查模式。然而,在刑事证明实践中,印证模式的运用实况到底如何?

首先,印证主要是一部分存在证据争议的案件中解决证据争议的重要方法,但并非唯一方法。在本文的1172份样本判决书中,只有71份提及“印证”,仅占总数的6.06%。在存在辩方证据异议的53份判决书中,提及“印证”的有31份,占比58.49%;在无证据异议的1119份判决书中,提及“印证”的有40份,占比3.57%。这似乎表明,印证证明更多运用于有证据争议的案件。

形成上述局面,推测有两种可能的原因:一是印证并非法官认定证据的必经之路。只有在出现证据争议时,法官才将印证作为是否采纳相关证据的一种判断手段。二是法官在认定证据的过程中采用了印证证明,但未在裁判文书中以“印证”来表述。针对第一种推测,笔者对部分研究样本来源法院如W法院的刑事法官进行了访谈。其中一名受访法官表示:“印证”尚未成为一个法律概念,也不是刑事证明的必经之路;法官实际上往往根据被告人是否认罪认罚、事实争议大小、争议证据对定罪量刑的影响程度等多方面因素,选择性适用不同的证据使用模式。总体而言,在无争议案件的事实认定中,证明总体上是一种基于庭外阅卷、庭审举证、质证形成证据体系的经验判断;在存在事实及证据争议的情况下,由于可能存在矛盾证据,此时会采用印证证明作为矛盾证据的审查方式,同时印证也作为一种证明方法被加以运用。为了验证第二种推测,笔者阅读了适用普通程序、存在证据争议且裁判文书中没有出现“印证”字样的全部19份判决书,发现仅在4份判决书中,尽管没有提及证据印证,但法官实质上运用了印证证明。例如,在龙威走私毒品案的判决书中并未出现“印证”字样,但关于被告人龙威是否应当对从西安入境的大麻负责的问题,法官的说理是:“本院认为,根据审理查明的案件事实,从西安入境大麻的收件人为刘兵,收件地址为C市W区××小区,收件电话为××××,与被告人龙威关于大麻收件信息的供述相吻合,亦与从青岛入境大麻的收件信息完全一致,此收件信息特别是收件地址、收件人手机号码与收件人姓名完全一致的情况,如非本人提供,他人难以获得,同时结合龙威关于大麻交易的规则为先付款后发货等供述,被告人龙威应当对从西安入境的大麻负责。”上述说理中提到的“与供述相吻合”“信息完全一致”等表述,实际上是对证据之间相互印证的判断。

其次,实践中印证证明有时表现为一种宣示性的形式化说明,并且在类型上以规定印证为主、酌定印证为辅。笔者细致考察了提及“印证”的71份判决书,发现在其中11份中印证仅是一种宣示性、形式化的说明。在证据列举完毕之后,以“上述证据来源合法,内容客观真实,且与本案事实相关联,证据间能够相互印证形成锁链,足以证实××事实”这样的格式化语句呈现,而不言及证据之间如何印证。证据印证不说理或许恰恰体现了印证作为法官内在的、自我把关的思考过程的特性,即印证的整个过程难以为外人所把握,甚至难以得知裁判者在证据审查的过程中是否实质上运用了印证证明方法。这些判决书中对证据的形式化说理,一定程度上还反映出裁判者的形式化证据审查。实践中,部分法官对印证审查认识不足,强调证据的一致性,而忽视差异性、经验法则,机械地根据证据之间是否相互印证对证据进行筛选取舍并进而认定案件事实。这种形式化的印证规避了证据说理,导致当事人和一般公众难以从判决书中窥见裁判者证据印证的过程。

其余60份判决书实质上采用了印证证明,主要分为两种类型。一是规定印证,即法律、司法解释明确规定需要进行印证证明的。如2010年“两高”三部《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第15条、第22条规定,前后矛盾的证人证言、存在翻供和反复的被告人供述,需要依据是否有其他证据予以印证进行审查认定。刑事诉讼法确立的“不轻信口供原则”,要求口供需要其他证据印证才能作为定案依据。2012年“刑事诉讼法解释”第105条规定了仅凭间接证据定案的印证规则;第106条规定了隐蔽证据的印证规则;第109条规定了存在生理缺陷、利害关系证人的言词证据需要有其他证据印证才能予以采纳(在2021年“刑事诉讼法解释”中分别为第140条、第141条、第143条)。样本判决书中有45份出现了规定印证的情况,且这一类印证多运用于其他证据与被告人供述相互印证的证明上。二是酌定印证,即法律、司法解释未作规定,法官根据证据情况自行判断是否需要进行印证证明的。样本判决书中有15份出现了酌定印证的情况。比如,对不属于规定印证情形的证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解等言词证据,法官也会阐述其与某些实物证据相互印证,从而说明其可以采纳并作为定案依据。值得思考的是,法官为何对法律、司法解释未硬性规定的情形也进行印证判断。有学者在印证规则规范化之前就已经指出,印证证明模式很大程度上是法官面对重重压力的自主选择。作为一种外在的、客观的评价标准,印证有利于规避裁判者的决策风险,这或许是酌定印证的成因。但是,这类印证往往是证据所指向的案件信息的无用匹配,即使不说明证据之间相互印证,也不会影响证据的证明力。法官多此一举地强调相互印证,实质上是在规避裁判风险,从形式上强化其裁判的可检验性。

(三)“拼图+印证”:一种综合性模式的应用

需要指出的是,在部分证据有争议特别是争议较大的案件中,包括存在前后矛盾的证人证言、存在翻供和反复的被告人供述等规定印证情形,法官会使用印证证明来说明证据指向的一致性,并据此排除或者采纳有争议的证据。然后,在此基础上,法官会审查不同证据的信息是否形成体系,其组装出的案件信息是否包含了犯罪构成要件事实,这其实就属于拼图式证明。可见,这类案件通常采用的是一种综合性的证据使用与事实认定模式,同时包含了“证据之间相互印证”和“证据认定事实体系”。

整体上,在没有证据争议的案件中,普遍的证据使用方式是拼图模式;而在有证据争议的案件中,一部分采用拼图模式对在案证据进行论证,另一部分则采用“印证+拼图”的综合性证据使用模式,即以印证证明解决争议证据信息指向的一致性问题,以拼图模式确保在案证据充分、全面地涵盖要件事实。在存在证据争议的情况下,法官有时会使用印证证明,但印证证明不是唯一的证据使用方式,甚至也不是最主要的使用方式。这本质上是因为证据的一致性只是形成有罪事实认定内心确信的一个而非唯一因素,更重要的是要件事实是否有充分、全面的证据体系予以支持。在中国的刑事司法实践中法官更加关注控辩双方的事实主张,拼图模式服务于案件事实的构建,一定程度上更加契合裁判者的需求。

需要指出的是,无论是拼图模式还是印证证明,中国刑事法官对证据的使用通常都是简易、粗糙的。拼图模式和印证证明的应用中都可能存在某种机械思维,从而难以妥善处理实践中普遍存在的证据短缺、证据矛盾等情况。当存在相互矛盾的证据时,法官往往会依据证据是否有其他证据印证来判断应当采纳哪一个证据,而这种方式有时容易造成对证据的错误取舍。因为,当存在矛盾证据时,证据内含的案件信息往往混沌不清,对矛盾证据进行取舍往往可以实现纳入定案依据的证据足以符合证明标准,但这种“符合”是片面化、选择性的符合。而在证据短缺的情况下,拼图式的证据使用往往欠缺证据证明及推理过程,甚至在证据缺乏时,也对相关事实不予证明。所以,印证和拼图模式的结合使用在实践中往往在所难免。

来源:《法学研究》2023年第3期第188-204页

作者:左卫民,四川大学法学院教授