作者:尚权律所 时间:2023-09-13

编者按

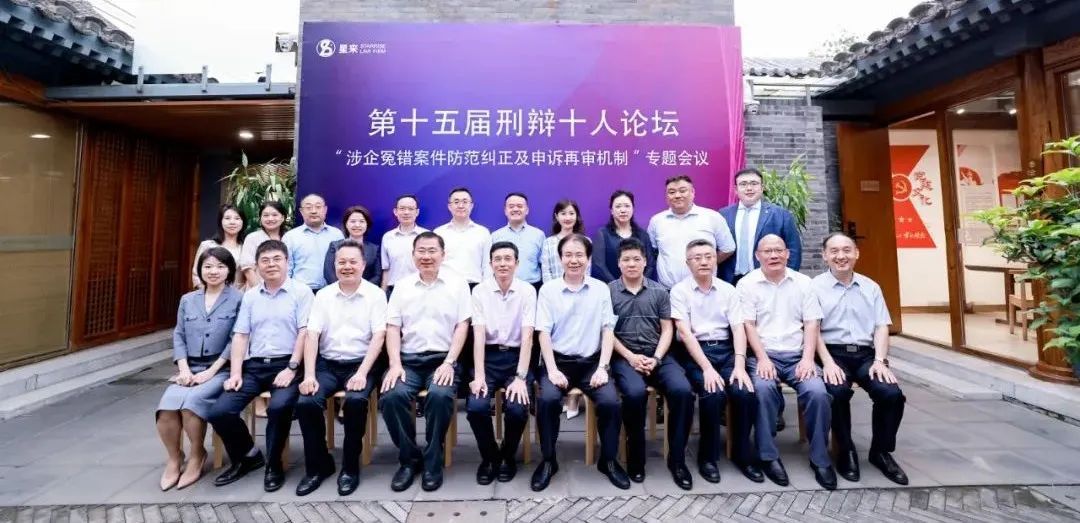

2023年9月2日下午,第十五届“刑辩十人”研讨会在北京星来律师事务所成功举办,聚焦研讨“涉企冤错案件防范纠正及申诉再审机制”。

参与论坛研讨发言的有京城“刑辩十人”:北京市中同律师事务所主任杨矿生、北京市君永律师事务所律师许兰亭、北京市紫华律师事务所主任钱列阳、北京市东卫律师事务所主任郝春莉、北京市冠衡律师事务所主任刘卫东、北京市周泰律师事务所主任王兆峰、北京市星来律师事务所合伙人会议主席赵运恒、北京市尚权律师事务所主任毛立新、北京市京都律师事务所主任朱勇辉、北京市东卫律师事务所管委会主任毛洪涛。

同时,本次论坛还邀请来自最高人民法院、最高人民检察院、北京市人民检察院的专家作为特邀发言嘉宾,中国人民大学法学院副院长程雷教授作为点评嘉宾。来自法学院校、律界同行、实务部门、行业媒体的专家、学者、律师、资深人士等共计四十余人现场参会。

以下是北京君永律师事务所律师许兰亭在论坛上的主题发言,整理刊发以飨大家。

许兰亭

北京君永律师事务所律师

一、将涉企冤错案件防范和纠正写入党中央、国务院文件具有重要意义

加强产权保护,尤其是对民营企业产权和企业家权益的司法保护,是自党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央、国务院高度重视、持续推行的重大举措。

健全冤错案件防范和纠正机制的提法也早已有之,一开始的提法是“有效防范”和“及时纠正”,后来提出“有效防范”和“常态化纠正”。

2023年7月14日《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》(以下简称《民营经济31条》)提出 “完善涉企案件申诉、再审等机制,健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制”。在如此高规格的文件中,专门针对“涉企”冤错案件强调健全有效防范和常态化纠正机制,应当尚属首次。

《民营经济31条》第四部分用5个条文,强调强化对民营经济发展的法治保障。在刑事保障方面,为民营经济提供刑事“实体、程序、合规”相结合的全方位的保障:实体方面,一是再次体现出罪刑法定、疑罪从无原则,强调“防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷,以及执法司法中的地方保护主义”,一是加强对侵害民营企业、企业家合法权益行为的惩处力度,保护企业产权;程序方面,强调进一步规范涉产权强制性措施、最大限度减少侦查办案对正常办公和合法生产经营的影响、健全涉案财物追缴处置机制、健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制;合规方面,强调深化涉案企业合规改革,推动民营企业合规守法经营。在保障环节方面,对民营企业的保障贯穿依法治国立法、执法、司法、守法各个环节,体现出依法治企、建设法治民营企业的精神:立法方面,《民营经济31条》虽未提及,但《刑法修正案(十二)》已经体现出加大对民营企业保护的精神,《刑法修正案(十二)》针对企业内部关键岗位人员因腐败侵害企业、企业家利益的行为,将民营企业内部人员发生的非法经营同类营业、为亲友非法牟利和徇私舞弊低价折股、出售资产等三类侵害企业、企业家利益的行为规定为犯罪,充分体现出《民营经济31条》对国企和民企同等对待、同等保护的原则精神;执法方面,严格依法行政,强调防止和纠正利用行政手段干预经济纠纷,以及执法中的地方保护主义;司法方面,为涉案民营企业提供涵盖侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段和审结后阶段的全方位保障;守法方面,突出廉洁合规,重视事前合规,强调强化民营企业腐败源头治理,推动民营企业合规守法经营,《民营经济31条》出台后,最高人民检察院适时发布了《企业法律风险提示》,帮助民营企业提前分析、预防生产经营中高发的法律风险,为企业经营保驾护航。

《民营经济31条》的出台,体现出国家依法保护民营企业产权和企业家权益、促进民营经济发展壮大的坚定决心,也将与正在贯彻实施的“六保六稳”政策、少捕慎诉慎押政策、企业合规改革试点等形成积极联动机制,对保护民营企业和企业家合法权益、促进民营企业健康、高质量发展具有重大意义。

二、坚持涉企冤错案件防范和纠正并重

从一定意义上讲,只要一个刑事案件在裁判生效之时或者之前最终得到了公正处理,就可以认为是防范了冤错案件发生,但在裁判生效之后基于申诉、再审程序才得到公正处理,则冤错案件已然发生,难以认为是防范了冤错案件,而只属于对冤错案件的纠正和补救。

根据刑事司法规律,在刑事诉讼进程中越早对冤错案件进行防范和纠正,所受到的阻力越小,防范和纠正的难度越小,因此,裁判生效之前是对冤错案件进行防范和纠正的重点阶段。同时,应当注意到,相较于裁判生效之前的不公正处理,错误生效裁判所产生的危害明显更大,包括对当事人的财产、自由甚至生命等重大价值的侵害,对司法权威的侵害等等。因此,裁判生效之后的申诉、再审阶段也应当作为对冤错案件进行防范和纠正的重点阶段。

《民营经济31条》强调“完善涉企案件申诉、再审等机制,健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制”,体现出对涉企冤错案件防范与纠正并重的原则精神。对涉企申诉、再审案件中的冤错案件进行“常态化纠正”,意指发现一起纠正一起,有错必纠,此举不仅有利于保障企业、企业家合法权益,维护司法权威和公信力,还能够倒逼司法机关在裁判生效之前更加公正司法,更加注重冤错案件风险防范,进而更有利于实现司法公正。

三、涉企刑事案件申诉、再审机制的完善

刑事案件申诉难问题由来已久,核心问题是启动再审程序难、再审改判难,究其原因,一方面,申诉案件之前已经经过多道司法程序审查,确有错误的毕竟是少数,另一方面,刑事案件申诉、再审机制有待进一步完善。

刑事申诉案件启动再审程序难,首要原因是根据现有法律规定申诉一般从终审法院开始,但出于种种原因,原审法院往往缺乏纠正错案的积极性与动力。其次,通常情况下的书面审查难以保障司法人员能够发现原审在事实认定和法律适用等方面存在问题。最后,裁判的确定性与案件的真实性之间存在矛盾,一些司法人员在理念上倾向于不重视被追诉人利益而片面追求裁判的确定性。

针对上述原因,应从以下几个方面完善涉企刑事案件申诉、再审机制:

第一,扩大涉企申诉刑事案件异地审查的适用范围。对申诉案件进行异地审查,在很大程度上可以避免司法机关之间、司法工作人员之间由于利益纠葛而不愿意“自己查自己”“自己人为难自己人”的情形,促进案件公正处理。尽管根据现有规定,人民法院、人民检察院都可以对申诉案件进行异地审查,但人民法院对何种申诉案件进行异地审查没有明确标准,人民检察院也只是规定“可以”对几类特殊案件进行异地审查。在当前党中央、国务院强调保护民营企业产权和企业家利益的背景下,应当扩大涉企申诉刑事案件异地审查的适用范围。

第二,扩大对涉企申诉刑事案件进行公开、透明、实质听证的适用范围。公开、透明、实质的听证,有利于以“看得见”“听得到”的法治方式,公开审查刑事申诉案件,弥补司法人员书面审查难以全面掌握案件情况的弊端。根据现有规定,人民法院和人民检察院可以自由决定对哪些申诉案件进行听证,不受任何限制,且即使进行听证,有的也只是走过场、流于形式。对涉企申诉刑事案件,有必要扩大听证的适用范围,且尽量保障听证的公开、透明、实质化。

第三,畅通律师与司法人员实质沟通机制,充分发挥律师在涉企申诉刑事案件审查中的作用。律师的实质参与,有利于司法人员全面了解案情、准确掌握案件争议焦点、对案件作出公正处理。实践中,律师办理申诉案件找不到承办人、无法沟通法律意见的情况时有发生。为民营企业提供司法保护,需要强化律师在涉企申诉刑事案件审查中的作用。

第四,完善民营企业控告申诉案件程序保障机制。实践中,有的地方司法机关为民营企业控告申诉案件建立“绿色通道”、推行一站式服务,为申诉人提供程序保障。有必要总结相关经验,完善涉企申诉刑事案件程序保障机制。

第五,树立司法公正性优先于裁判确定性的理念。有的司法人员认为只有保持裁判稳定才能维护司法权威,因此只要原审不是错的特别离谱,就直接驳回申诉了事。这种理念与实现公平正义的法治价值追求相悖,建立在错误裁判基础上的司法权威是虚假权威,张军院长就一针见血地指出“离开法律效果就不要谈什么社会效果”。再审程序是国家刑罚权得以正确行使的最后程序保障,对于原判确有错误的申诉案件,按照司法公正的要求,依据审判监督程序坚决予以纠正,才能更好的维护法律权威和司法公信力。

总之,涉企冤错案件防范和纠正是一个系统工程,需要防范与纠正并重,能防范的及时有效防范,未能防范的也要常态化纠正和补救,司法工作人员要树立正确的司法理念,还要把政策法规落实、实施到位。