作者:尚权律所 时间:2024-03-26

摘要

国际刑庭审理恐怖主义犯罪以前南国际刑事法庭的“加里奇”案为转折点,该案确立了《日内瓦公约》及其附加议定书作为恐怖主义犯罪的法律渊源及其三大构成要件。国际刑庭的审判实践表明,在诸多问题上仍然存在争议,例如,恐怖主义犯罪到底是否属于习惯国际法之下的罪行、如何认定在平民人口中散布恐怖的主要目的、能否适用累积罪行起诉与定罪、能否适用JCE责任模式追究被告人的刑事责任等。

关键词:恐怖主义犯罪;法律渊源;主要目的;累积指控

一、国际刑庭审理恐怖主义犯罪概况

近二十多年来,国际社会成立了三类国际刑庭:一是常设性的国际刑事法院(ICC);二是联合国安理会特设的前南国际刑事法庭(ICTY)和卢旺达国际刑事法庭(ICTR)及完成这两个法庭余留程序的国际刑庭余留机制(MICT);三是联合国与相关主权国家共同设立的混合法庭,包括塞拉利昂特别法庭(SCSL)、柬埔寨特别法庭(ECCC)和黎巴嫩问题特别法庭(STL)等。在这些国际刑庭中,实际审理了涉及恐怖主义犯罪的只有前南国际刑事法庭、塞拉利昂特别法庭和黎巴嫩问题特别法庭三个。国际刑事法院和柬埔寨特别法庭的《规约》都没有将恐怖主义犯罪纳入其属事管辖的范围,《卢旺达国际刑事法庭规约》第4条虽然明确规定了恐怖主义犯罪(Acts of Terrorism),但没有实际审理过这类犯罪。

国际刑庭审理恐怖主义犯罪以前南国际刑事法庭的“加里奇”(GaliC')案为里程碑。在该案之前,前南国际刑事法庭也审理了一些涉及恐怖主义犯罪的案件,但主要是以危害人类罪的“迫害”(persecution)或者“残酷待遇”(cruel treatment)、战争罪的“故意使身体或健康遭受重大痛苦或严重伤害”(wilfully causing great suffering or serious injury to body or health)等进行起诉和审判的。例如,在“塔迪奇”(Tadi C')案中,控方第一项指控就是关于被告人在集中营内外实施杀害、酷刑、性暴力或者其他身体、精神虐待等恐怖运动(campaign of terror),迫害穆斯林人和克罗地亚族人,初审庭判决该项指控成立,上诉庭也维持该判决。此后的“契勒比奇营”(Cˇelebi C'i Camp)案、“拉斯瓦河谷”(La2va Valley)案、“布拉戈耶维奇”(BlagojeviC')案、“克里斯蒂奇”(Krsti C')案、“尼科里奇”(NikoliC')案等都采用了相同的起诉和审判策略。

而在“加里奇”案里,检察官在战争罪的指控罪名里明确包含了恐怖主义罪行,初审法庭判决书首次专门对该罪的定义和要件进行了详细的论述,这成为前南国际刑事法庭此后审理恐怖主义犯罪的标准,而塞拉利昂特别法庭在一系列案件的判决中也都采用了该案的标准。

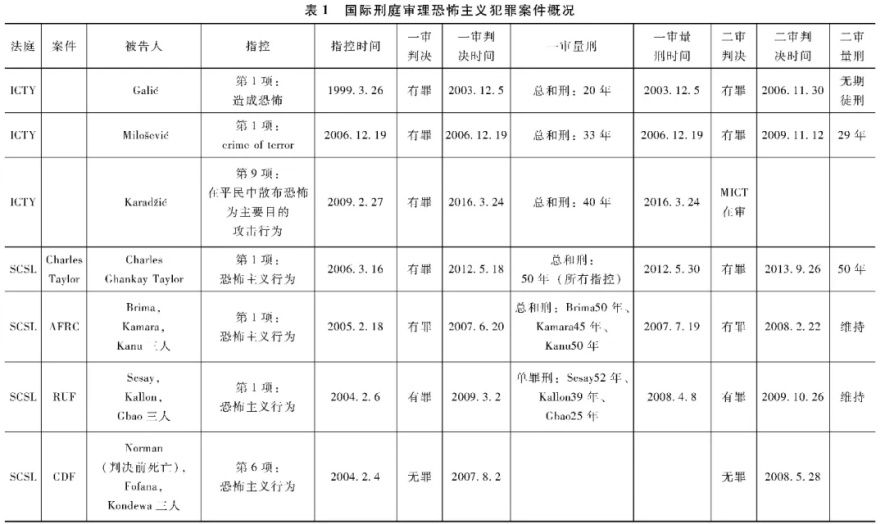

各国际刑庭以专门的恐怖主义犯罪审理并至少作出初审判决的案件见表1。

二、国际刑庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源

(一)前南国际刑事法庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源

《前南国际刑事法庭规约》里并没有明确规定恐怖主义犯罪,这是该庭早期案件中没有使用恐怖主义犯罪进行起诉和审理的主要原因,法庭将案件事实中的恐怖主义罪行纳入危害人类罪的“迫害”等犯罪里进行考察,并证明其符合相关罪行的要件。

《前南国际刑事法庭规约》第3条规定“违反战争法和惯例的行为”时采用了“但不以此为限”(but not be limited to)的模式,这为该庭将恐怖主义罪行纳入战争罪范畴之内进行审理提供了入口。“加里奇”案法官借此在系列《日内瓦公约》中寻找惩治恐怖主义犯罪的依据,并竭力证明国际社会打击恐怖主义犯罪已经成为习惯国际法规则。

1.“加里奇”案指控的相关恐怖主义犯罪事实

被告人加里奇,生于1943年3月12日,是波黑独立后波黑内部再宣布独立的波黑塞尔维亚共和国的塞族共和国军队(Bosnian Serb Army,VRS)第4军萨拉热窝罗马尼亚军团(Sarajevo Romanija Corps,SRK)的一位少将,在1992年9月10日前后担任该军团的指挥官,直到1994年8月10日由德拉戈米尔·米洛舍维奇(Dragomir Milo2evic')继任。波黑武装期间,萨拉热窝爆发了一场现代战争史上时间最长的都市包围战“萨拉热窝围城战”,加里奇指挥的军队驻扎在城外,对萨拉热窝平民进行了持续的狙击(sniping)和炮击(shelling),总共造成数百人死亡和数百人受伤。检察官据此指控加里奇作为军队指挥官应当对针对萨拉热窝平民的狙击、炮击持续行动从而造成平民恐慌和遭受精神损害而承担责任。

2.《日内瓦公约》中关于惩治恐怖主义犯罪的规定

检察官在起诉书中以“造成恐怖”(Infliction of Terror)的罪名指控被告人,认为根据《前南国际刑事法庭规约》第3条,被告人触犯了在1949年《日内瓦公约》第一附加议定书第51条和第二附加议定书第13条1里所规定的“非法造成平民恐怖”(unlawfully inflicting terror upon civilians)罪行。初审法庭判决书认为,该罪名在法庭审理历史上首次出现,也是所有国际刑庭首次审理该罪名,但此前的一系列案例却使用其他指控涵盖了恐怖主义罪行。

初审庭考察了法庭对于本案所指控的具体恐怖主义罪行是否具有管辖权,对此,法庭根据“塔迪奇”案所确立的四条标准逐一进行了讨论,而正是在对这些标准的讨论中,论述了法庭管辖恐怖主义罪行的法律渊源。

《日内瓦公约》第一附加议定书第51条第2款规定:“平民居民本身以及平民个人,不应成为攻击的对象。禁止以在平民居民中散布恐怖为主要目的的攻击行为或攻击威胁”。该款后半段明确禁止恐怖主义罪行,第二附加议定书第13条第2款也作了完全相同的禁止。法庭据此认为,第一附加议定书第51条第2款构成了起诉书第一项指控的法律依据,而无须考察萨拉热窝武装冲突的性质。《日内瓦公约》第一附加议定书第51条第2款显然属于国际人道法规则,因此,本案第一项指控满足第一、二项“塔迪奇标准”,因为在起诉书指控期间,该项国际人道法规则由于“1992年5月22日协定”而可以适用,该协定明确重申了第一附加议定书第51条第2款后半段的内容。

法庭考察了在国际红会支持下制定两个附加议定书的1974年至1977年外交大会关于第一附加议定书第51条第2款的讨论,认为虽然各国代表对于一些具体规定存在一些小的分歧,但该款实际上只是对现存国际法规则的一个重述而已。对整个51条的表决,只有一个国家(法国)反对和16个国家保留,但都不针对第2款,而是针对该条的第4、5、7、8款。

关于第四项“塔迪奇标准”,本案涉及的问题是,在1992年,意图在平民中散布恐怖是否已经被犯罪化。对此,法庭指出,1947年7月荷属东印度群岛(Netherlands East-Indies)的望加锡(Makassar)军事法庭在二战后的附属审判“茂木本村等人”(Motomura et al)案中,首次作出了一个关于针对平民人口的恐怖主义犯罪有罪判决,他们的犯罪行为包括非法大规模逮捕行为,而这种逮捕行为有恐吓平民的效果,“因为没有人,无论多么无辜,都不能确保其自由,而且一个人一旦被捕,即使是绝对无罪的,都不能保证健康与生命”。此外,对被捕人实施酷刑和非人道待遇也被判定属于系统恐怖主义的一种类型。该军事法庭宪章第1条第2款规定的是“系统恐怖行为”(Systematic Terror),法庭对15名被告人中的13人判决成立该罪,而其中有7人被判处死刑。该军事法庭宪章所规定的“系统恐怖行为”则又来源于一战结束后“战争发起者责任与刑罚委员会”(Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties)所开列战争罪行清单(其表述为systematic terrorism)。在1945年7月20日“伦敦会议”中,英国代表提出的《纽伦堡军事法庭宪章》第6条草案明确包括了针对平民人口的系统恐怖主义罪行,法国随后提出的草案则未明确将其予以规定,而是采用了“不以此为限”的开放式规定,这被后来通过的《宪章》所采纳。澳大利亚1945年的《战争罪法》则将“系统的恐怖主义罪行”规定于战争罪中。

1949年第四《日内瓦公约》第33条第1款后半段明确规定“集体惩罚及一切恫吓恐怖手段,均所禁止”(Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited)。但是,该公约保护对象仅限于处于武装冲突一方控制之下的人,因此,在武装冲突中未处于占领方控制之下的平民并不受该规则的保护。而1977年附加议定书则将其保护对象扩展至所有平民。

前南武装冲突地区关于惩治恐怖主义罪行的国内立法,也表明其已经被犯罪化。1960年《南斯拉夫联邦共和国刑法典》第11章“危害人类及违反国际法罪行”第125条“针对平民人口的战争罪”明文对“使用恐吓手段或者恐怖行为”(the application of intimidating measures and terror)规定了5年以上徒刑或者死刑的刑罚。但该条也如第四《日内瓦公约》第33条那样仅保护处于敌方控制之下的人,此后的多次修改都坚持这一立场。南斯拉夫批准1977年附加议定书之后,武装部队适用的战争国际法条例将其纳入。波黑塞族共和国并未否定这些条约,1992年5月13日由卡拉季奇总统签署的“波黑塞族共和国军队适用的战争国际法条例”及随后的官方公报都宣称遵守前南斯拉夫联邦共和国批准的条约,相关条例明确禁止“恐吓与恐怖平民”(frightening and terrorising people)。1992年5月22日协定明确规定冲突各方要采取必要方法阻止对国际人道法的违反,并惩治相关罪行。这些都表明,在本案冲突地区,对恐怖主义罪行的犯罪化是毫无疑问的。同时,法庭还引用了克罗地亚地方法院在检察官诉拉杜洛维奇等人(Prosecutor v.R.Radulovic'et al.)案中依据第四《日内瓦公约》第33条、第一附加议定书第51条第2款和第二附加议定书第13条第2款对被告人所作的有罪判决来说明这一问题,该案被告人执行指挥官命令随意对平民开火、意图拆除珀鲁察水库(Perucˇa)大坝淹死大约3万平民。

3. 关于惩治恐怖主义犯罪是否成为习惯国际法规则的问题

“加里奇”案初审庭认为,本案由于“5月22日协定”这个条约对禁止恐怖主义罪行的明确规定,而没有必要考察《日内瓦公约》第一附加议定书第51条第2款所确立的该项规则是否具有习惯国际法规则的属性。在适用条约国际法时,需要满足以下条件:(1)该条约在指控罪行实施期间对冲突各方无疑具有拘束力;(2)该条约与作为习惯国际人道法的国际强行法规则没有冲突或者不贬损。前者涉及所谓罪刑法定原则,而后者由于禁止攻击平民人口的前提而与强行法规则不冲突,并且其本身也因保护相同价值而具有强行法规则的性质。

对于初审法庭未确定恐怖主义罪行是否属于习惯国际法之下罪行的立场,被告方提出了上诉,其认为前南国际刑事法庭仅能对习惯国际法之下的罪行行使管辖权。上诉庭经过审理认为,虽然国际条约也可以成为其管辖依据,但法庭自己一直试图证明起诉书指控罪行在行为实施前已经属于习惯国际法之下的罪行。这是因为,条约通常只是禁止某种行为,而并未将其犯罪化(criminalisation),或者,条约条款本身没有对其所禁止的行为充分界定其要件,需要借助习惯国际法来定义。上诉庭认为,包含在“5月22日协定”中的条款,即禁止在平民居民中散布恐怖,被规定在两个附加议定书里,在本案行为之前,已经是习惯国际法的内容,能够引起被告人的个人刑事责任。

(二)卢旺达国际刑事法庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源

《卢旺达国际刑事法庭规约》是联合国安理会1994年11月8日通过的第955号决议的附件,其通过时间比1993年5月25日通过的《前南国际刑事法庭规约》晚一年多时间,但其第4条即使在“不以此为限”这种开放模式基础上,仍然明确将恐怖主义犯罪(Acts of Terrorism)列举为违反《日内瓦公约》共同第3条及第二附加议定书的战争罪行。因此,从理论上讲,法庭审理恐怖主义犯罪不存在类似前南国际刑事法庭那样需要详细讨论该罪是否属于法庭属事管辖范围的问题,自然也就不存在是否可能违反罪刑法定原则的嫌疑。

但是,由于法庭的审理活动必须限定在检察官指控事实范围之内,而卢旺达国际刑事法庭的检察官在所有案件的起诉书中均未使用《规约》这一条款,初审庭及与前南国际刑事法庭共同的上诉庭自然也就未对其被告人审理过恐怖主义犯罪。当然,由于《卢旺达国际刑事法庭规约》仅仅是将恐怖主义犯罪列举为战争罪行,而未对其定义与构成要件进行任何规定,仍然必须借助于《日内瓦公约》及其附加议定书来理解,这与前南国际刑事法庭面临的问题相同。

(三)塞拉利昂特别法庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源

《塞拉利昂特别法庭规约》是联合国与塞拉利昂于2002年1月16日签署协议的附件,其第3条“违反《日内瓦公约》共同第三条和《第二附加议定书》的行为”第4项明确将“恐怖主义行为”(acts of terrorism)列为战争罪的行为方式,该项规定是直接对《日内瓦公约》第二附加议定书第4条第2款第4项的直接援引。与《卢旺达国际刑事法庭规约》采用“不以此为限”这种开放立法模式不同,《塞拉利昂特别法庭规约》该条采用了“这些违法行为包括”(These violations shall include)的模式;与《卢旺达国际刑事法庭规约》相同的是,《塞拉利昂特别法庭规约》本身也未对该罪行作任何定义。

塞拉利昂特别法庭审理的四个案件,都包含了对恐怖主义行为的指控,而最早作出初审判决的是“武装部队革命委员会”(the Armed Forces Revolutionary Council)案,也对国际法中禁止恐怖主义罪行的法律规范进行了梳理,虽然《规约》明确规定了恐怖主义行为罪行,但其法律渊源与前南国际刑事法庭“加里奇”案并无实质差异。

(四)黎巴嫩问题特别法庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源

《黎巴嫩问题特别法庭规约》是安理会2007年5月30日通过的第1757号决议的附件,其第2条“适用的刑法”第1项规定:“在不违背本规约规定的情况下,下列各项适用于起诉和惩罚第1条所述各项犯罪:(1)黎巴嫩刑法典有关起诉和惩罚恐怖主义行为、侵犯生命和人身安全罪、非法结社、对犯罪行为知情不报的条款,包括有关犯罪、参与犯罪和共谋的物质要件的规则”。因此,黎巴嫩问题特别法庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源是其国内刑法典。而1958年《黎巴嫩刑法典》第314条规定:恐怖主义行为是指意图制造恐怖状态,通过诸如爆炸装置、易燃物质、毒腐物质、传染性病菌等能够导致公共危险的手段实施的所有行为。

由于黎巴嫩问题特别法庭关于恐怖主义犯罪的法律渊源是其国内刑法,那么,法庭是否应当适用相关国际法的规定呢?对此,黎巴嫩问题特别法庭于2011年初作过一个《关于恐怖主义、共谋、杀害、犯罪实行、累积指控适用法律问题的中间上诉决定》(Interlocutory Decision on the Applicable Law:Terrorism,Conspiracy,Homicide,Perpetration,Cumulative Charging)。就恐怖主义行为罪而言,预审法官提出的问题包括四个方面:(1)法庭是否应当适用相关国际法的规定;(2)如果答案是肯定的,应当如何以及根据什么原则来界定《规约》第2条规定的恐怖主义行为罪以使其与国际法相符合,该罪的要件是什么;(3)如果答案是否定的,应当如何根据黎巴嫩国内法来确定其构成要件;(4)如果犯罪人通过爆炸装置意图杀害某个特定的人来制造恐怖状态,在导致其他人伤亡的情形下,如何确定其刑事责任。这些问题中,前三个涉及法律渊源问题。

检察官和律师办公室都认为,在适用《黎巴嫩刑法典》关于恐怖主义犯罪时,国际法不能作为适用和解释的依据,律师办公室的意见甚至比较极端,认为《黎巴嫩刑法典》的规定已经足够清楚,为了保障被告人的权利而不能考虑国际法,但保护被告人权利方面的国际法则是例外。

上诉庭明确指出,国际习惯和条约可以为解释《黎巴嫩刑法典》提供指导,即可以依照相关国际法规则并以其为基础来理解《黎巴嫩刑法典》的有关条文。这些国际法包括以下内容:(1)黎巴嫩批准的1998年4月22日《惩治恐怖主义阿拉伯公约》(The Arab Convention for the Suppression of Terrorism),该公约主要是在阿拉伯国家间建立司法合作,而非要求缔约国通过国内立法来实施公约。但是,该公约第2条对恐怖主义的定义与《黎巴嫩刑法典》有所不同。对于这个问题,公约只是保障在缔约国中对其定义的罪行按照本国刑法进行惩治,而不是对各国刑法典新增一种犯罪类型,也无意取代国内刑法的规定。因此,上诉庭认为,确实不能将该公约作为一种独立的法律渊源予以直接适用。(2)关于恐怖主义犯罪方面的习惯国际法,例如关于恐怖主义犯罪的要件等。国际习惯法与《黎巴嫩刑法典》关于恐怖主义犯罪存在两点差异。首先,对于基础罪行,前者要求必须本身是一种犯罪,而后者无此要求。在前者情形下,行为人需要具备基础罪行的主观要件,而后者只是将基础行为的结果(如伤亡等)作为加重处罚的情节。其次,根据后者,犯罪人所采用的方法必须具有危害公共安全的性质。

最后,上诉庭对于预审法官的前三个问题的回答是:法庭《规约》只是提到《黎巴嫩刑法典》的相关条款,而非全部的黎巴嫩国内法律或者国际法,当涉及恐怖主义行为罪行时,法庭仅需适用《黎巴嫩刑法典》第314条,但在解释该条款时,不能忽视相关国际法。这一结论,类似于刑法理论上讲的直接渊源与间接渊源的关系。

三、国际刑庭关于恐怖主义犯罪构成要件的论述

(一)前南国际刑事法庭关于恐怖主义犯罪的构成要件

“加里奇”案检察官提出,恐怖主义犯罪的构成要件包括三点:(1)非法攻击行为或者攻击威胁;(2)在平民人口中造成恐怖的散布;(3)非法攻击行为或者攻击威胁的实施是基于在平民中散布恐怖的主要目的。此外,该罪当然还需要具备战争罪的一般要件,即行为与武装冲突有关,同时被告人必须依照《规约》第7条承担刑事责任。

法庭在详细考察恐怖主义犯罪法律渊源的基础上,提出了该罪的三大要件:(1)直接针对不实际参与敌对行动的平民人口或者平民个人实施攻击行为,造成平民人口死亡或者严重身体、精神伤害;(2)行为人故意针对不实际参与敌对行为的平民人口或者平民个人而实施攻击行为;(3)行为人基于在平民人口中散布恐怖的主要目的而实施攻击行为。

但是,法庭否定了控辩双方所主张的必须造成实际的恐怖作为该罪的要件,因为第一附加议定书第51条第2款排除了该要件。法庭也因此认为检察官对该罪的表述并不准确,而将其改为“针对平民人口的恐怖主义罪行”(the crime of terror against the civilian population)或者简化为“恐怖活动犯罪(the crime of terror)”。而关于“攻击行为”,法庭认为其仅限于针对平民的非法攻击,而不包括针对战斗员的合法攻击。而“主要目的”则排除了间接故意与轻率这两种心态,因此,检察官必须证明,被告人认识到并接受不法行为导致恐怖的可能性,而且这本身就是其所追求的特定目的。

(二)塞拉利昂特别法庭关于恐怖主义犯罪的构成要件

塞拉利昂特别法庭在“武装部队革命委员会”案的初审判决中,认定“恐怖主义行为罪”的要件包括三方面:(1)针对平民或其财产实施攻击行为或者攻击威胁(Acts or threats of violence directed against persons or their property);(2)行为人故意以平民或其财产作为其攻击行为或者攻击威胁的对象;(3)行为的主要目的(primary purpose)就是在这些人当中散布恐怖(spreading terror among those persons)。

这些要件与前南国际刑事法庭确立的标准在大的方面相差不多,但在本罪是否保护财产问题上却不一样,这也是被告人卡鲁(Kanu)在初审过程中提出质疑的方面,其认为本罪保护对象仅应限于人而不应包括财产。初审庭认为,财产本身确实不是本罪的保护对象,但对于人的房屋或者其他必要生存条件进行摧毁,会使人产生恐惧和恐怖,因此,攻击或者摧毁财产对于界定恐怖主义犯罪起着重要作用。据此,初审庭认为应当将恐怖主义行为罪的范围从针对被保护人的攻击行为或者攻击威胁,扩展至“可能造成被害人恐怖这种副带效果的直接针对设施的攻击行为”(acts directed against installations which would cause victims terror as a side-effect)。

(三)黎巴嫩问题特别法庭关于恐怖主义犯罪的构成要件

黎巴嫩问题特别法庭上诉庭判决,法庭适用恐怖主义犯罪时,应直接依据《黎巴嫩刑法典》第314条的规定。检察官和律师办公室都认为,《黎巴嫩刑法典》规定的恐怖主义罪行要件包括:(1)实施了一个行为,无论其是否构成《黎巴嫩刑法典》其他条文所规定的罪行;(2)意图造成恐怖状态;(3)使用“能够导致公共危险”的方法。

黎巴嫩国内法庭对于该罪要件的解释,更多地是强调行为手段本身能够造成公共危险,如果意图杀害包括总理等人而采用的手段没有导致对社会公众的危险,是不成立恐怖主义犯罪的。就主观要件而言,由于《黎巴嫩刑法典》不要求恐怖主义犯罪的行为本身成立其他犯罪,因此,本罪并不要求具备基础罪行的主观要件,其主观要件是故意实施一个行为、意图造成恐怖状态。

黎巴嫩问题特别法庭上诉庭对于恐怖主义罪行的要件问题,认为习惯国际法之下的恐怖主义犯罪具有三个主要要件:(1)实施了攻击行为(如谋杀、绑架、劫持、纵火等)或者威胁实施这些攻击行为;(2)意图在平民居民中散布恐怖(这将造成公开的危险)或者直接、间接强迫国家当局或者国际社会采取某种行动,或者不采取某种行动;(3)行为涉及跨国因素。关于跨国因素问题,其既包括典型的如犯罪人、被害人或者采用的犯罪方法跨越两个或者多个国家,也包括在一国实施的恐怖主义罪行对另外一国产生了重要影响的情形,如威胁了国际(至少是邻国)和平与安全。因此,应当将这三点纳入《黎巴嫩刑法典》第314条所规定恐怖主义犯罪的要件中来考虑。

四、国际刑庭关于恐怖主义犯罪的争议问题

(一)关于国际刑庭对恐怖主义犯罪是否有管辖权的问题

1.“加里奇”案

在“加里奇”案,被告人提出的第七项上诉理由是,初审庭对第1项指控的定罪违反了罪刑法定原则,法庭无权对该罪行使管辖权。他指出,初审庭错误地适用条约来确定其管辖权,法庭应该只对习惯国际法下的罪行行使管辖权。具体来说,包括三方面:一是初审庭错误地认为1992年5月22日协议对冲突各方有拘束力;二是挑战初审庭关于该罪的构成要件;三是检察官未能证明狙击和炮击是基于在平民居民中散布恐怖的主要目的。上诉庭判决驳回了被告人关于国际刑庭只能依据《规约》第3条审理习惯国际法之下罪行的理由,但同时认为,法庭在事实上总会确认这些条约条款已经是习惯国际法规则的内容。

谢哈布丁(Shahabuddeen)法官在“不同意见”(separate opinion)里认为,法庭对于那些单纯的条约规定罪行,不能行使管辖权,因而对法庭驳回上诉理由的理由持保留态度。但是,谢哈布丁法官又认为恐怖主义犯罪属于习惯国际法之下的罪行。

而朔姆堡(Schomburg)法官则进一步地不同意初审庭和上诉庭的判决,认为恐怖主义犯罪并不属于习惯国际法之下罪行。他指出,毫无疑问,从《日内瓦公约》两个附加议定书的相关条款可以看出,禁止以在平民居民中散布恐怖为主要目的的攻击与威胁攻击,是习惯国际法的内容。但关键问题是,本案是否满足“塔迪奇”案提出的第四项标准,即该禁止是否已经被刑罚化了。判决称,很多国家将其犯罪化,而朔姆堡法官认为这种宣称并不准确。他提出,爱尔兰是1998年才将其犯罪化的,因此判决书对爱尔兰1962年的《日内瓦公约法》存在误解。孟加拉国1973年的国际犯罪法,并未提及附加议定书。因此,上诉庭只是确定了相当少数的国家在起诉书指控时间将这种恐怖主义予以犯罪化的,如科特迪瓦、捷克斯洛伐克、埃塞俄比亚、荷兰、挪威和瑞士等。这很难被视为广泛的、相当一致的国家实践。而且,挪威刑法仅仅是泛泛地提到违反附加议定书,瑞士军法典也是这样,这必然引起有关罪刑法定的问题。而荷兰,后来在执行国际刑事法院规约的国内法中甚至废除了相关条款。同时,必须考虑的是,很多国家没有通过这方面的立法,例如美国、英国、澳大利亚、德国、意大利、比利时等。即使越来越多的国家继续了将恐怖主义犯罪化的趋势,但与起诉被告人犯罪的那个时间段无关。

2.“米洛舍维奇”案

在“米洛舍维奇”案里,上诉庭刘大群法官则详细论证了恐怖主义犯罪在当时并未成为习惯国际法之下的罪行,法庭应当对检察官指控被告人德拉戈米尔·米洛舍维奇的第1项指控(恐怖主义罪行)宣告无罪,认定只成立两项基础行为的罪名,即第4项和第7项指控的“非法攻击平民”,同时将在平民中制造恐怖作为后两项罪名的加重情节。他认为,要成为习惯国际法必须要有国家实践和法律确信。而国家实践必须实质上一致(virtually uniform)、广泛(extensive)并且有代表性(representative)。然后引用朔姆堡法官的考证,认为只有科特迪瓦、前南、埃及、荷兰、挪威和瑞士这几个国家有国内立法,认定并没有足够的国家实践。而且,还没有安理会常任理事国将针对平民居民的恐怖主义予以犯罪化。“不同意见”第25个脚注指出,即使是克罗地亚有一个类似判例,克罗地亚刑法也并未正式将这种禁止的行为犯罪化。至于“加里奇”案上诉判决书讲的各国将恐怖主义行为予以犯罪化是一个持续的趋势,那也是本案被告人行为之后的事情,而与本案无关。

(二)关于恐怖主义犯罪的构成要件问题

刘大群法官在“米洛舍维奇”案上诉庭判决的不同意见里,详细论证了“加里奇”案确定的而被本案认可的三大要件。他认为判决书对该罪构成要件的确定不能充分地界定这种犯罪,这源于将附加议定书规定的禁止行为简单地转换为一种国际犯罪。

1. 多数意见关于恐怖主义犯罪构成要件存在的问题

首先,是关于客观要件。本罪客观要件是“攻击行为或者威胁攻击”(acts or threats of violence),“加里奇”案上诉庭40根据第一附加议定书第49条第1款定义为攻击,得出恐怖主义犯罪“可以包括针对平民居民的攻击和威胁攻击”。法庭判决第33段认定,实际造成伤亡或者健康损害不是该罪的要件,只是本罪的一种可能模式,而不是本罪本身的要件,因此,作为本罪客观要件的攻击与威胁攻击可以有不同情形(vary)。本案多数意见集中考虑不属于客观要件的那些因素,未能特别指出本罪的要件。根据这一定义,本罪的客观要件可以确定,当平民居民被攻击或者被威胁攻击。这个犯罪似乎缺乏一个明确的最低门槛,尤其是威胁行为构成本罪客观要件而缺乏实际恐怖结果时,这违反了确定性原则(principle of specificity)。(4)

其次,是关于主观要件。多数意见认为主观要件包括两个内容,一是意图将平民居民作为攻击或者威胁攻击的目标,二是在平民居民中散布恐怖的特定目的。但是,为了与附加议定书的禁止相符合,散布恐怖必须是主要目的,尽管它不需要是唯一目的。而所有其他特定目的犯只是要求存在特定目的,在目的中没有等级序列(there is no hierarchy of intent)。就他所知,在“加里奇”案之前,国际刑法从来没有对目的进行排序。在他看来,这是一个随机要件,而且按照多数意见所采用的方法,在特定的案件事实环境中,是不可能确定目的的序列的。

最后,是关于结果要件。对平民居民造成实际的恐怖不是该罪的要件,根据多数意见,被害人由于这种攻击或者威胁攻击而遭受了严重结果就是足够的,这种严重结果包括但不限于造成伤亡或者健康损害。因此,本罪本身没有结果要件。而这很难满足“塔迪奇”案提出的第三项标准(严重性)。他认为恐怖主义犯罪有两种被害人,一是攻击行为的直接被害人,二是那些由于这种攻击结果而感到恐怖的人。而根据多数意见,恐怖主义犯罪的被害人只是直接被害人,而非恐吓的实际对象。事实上,实际的恐怖不是本罪的要件,只要求散布恐怖这种主观要件。因此,现在的恐怖主义罪行定义是不合逻辑的,因为从理论上讲,直接攻击的受害人可能已经死亡。当然在某些情况下,非法攻击导致伤害的人也可以被恐吓,但他认为如果缺乏实际的恐怖,从严格意义上讲就没有受害人了。按照这个观点,这种不合逻辑损害了禁止恐怖主义的目的。

2. 刘大群法官确立的新要件体系

他认为应当将恐怖主义行为作为战争罪的一种。意图在平民居民中制造一种恐怖气氛的非法攻击或者攻击威胁,造成了恐怖的结果,应当被犯罪化。这种攻击可以包括但不限于,殴打、酷刑、强奸、杀害以及威胁和恫吓,炮击、狙击平民区域,拆散家庭成员、烧毁房屋及毁坏财物,等等。

因此,他明确提出了恐怖主义犯罪可以包括以下要件:(1)实施了任何非法攻击行为(只要是构成违反战争法及战争惯例的行为)或者攻击威胁;(2)行为人具有在平民居民或者平民个人中散布恐怖的特定目的;(3)这种非法攻击行为或者攻击威胁造成了严重的创伤或者精神损害(认为结果应当限于精神结果而非物质结果)。

他认为,本罪也可以发生在平时,作为危害人类罪的一种,当然危害人类罪的前提条件应当满足。也就是说,行为是作为广泛或者系统攻击平民居民的一部分,行为人知道这种攻击。同时,这种罪行也可以包括国家恐怖(state terror)和游击队恐怖(terrorisation by guerrilla groups)。

(三)关于恐怖主义犯罪及其基础罪行问题

1. 关于恐怖主义犯罪的基础行为

(1)关于基础行为是否构成犯罪的问题

前南国际刑事法庭对于这一问题并未涉及。塞拉利昂特别法庭在“国防武装”(Civil Defence Forces,CDF)案的初审判决中认为,要成立恐怖主义犯罪,必须首先满足被告人的行为构成起诉书所指控的其他犯罪,即只有当被告人被指控的第1项至第5项指控被(全部或部分)认定有罪,才能认定第6项指控的恐怖主义犯罪成立。对此,检察官提出了上诉,认为初审庭错误地限制解释了第6项指控,实际上对恐怖主义犯罪增加了一个前提要件。上诉庭在考察恐怖主义犯罪的构成要件后,同意控方关于这些行为不必构成国际刑法中其他犯罪的观点,认为恐怖主义犯罪可以由任何能够在平民中散布极端恐惧的攻击行为或者攻击威胁构成,即使放火焚烧行为并不符合抢劫(pillage)罪的要件,它也可以因为具有在平民人口中散布恐怖而成立恐怖主义犯罪。这一立场在“革命联合阵线”(Revolutionary United Front,RUF)案的上诉判决里也得到了坚持。

(2)恐怖主义犯罪基础行为的种类

前南国际刑事法庭审理的三个涉及恐怖主义犯罪的案件,都与萨拉热窝围城战里波斯尼亚塞族军队使用狙击和炮击方法攻击平民人口有关。对于这一类行为是否成立恐怖主义犯罪,法庭是从该罪的三大要件来进行分析的,尤其是关于是否基于在平民人口中散布恐怖而实施攻击行为的问题。对此,法庭引用了多位证人的陈述,肯定了狙击和炮击成立恐怖主义犯罪。例如一位1993年初驻扎在萨拉热窝的联合国保护部队(UNPROFOR)成员作证说:“萨拉热窝罗马尼亚军团追求的目的,就是要使居住在萨拉热窝的每一个市民感觉到,他们无处可藏、没有人可以得到保护……这些狙击行为并非针对军事目标而是要增加人们的无助感……就是要使他们感到神经崩溃。”但是,无论是初审判决还是上诉判决,法庭讨论的重心都集中在是否基于在平民人口中散布恐怖的意图这一方面,而对于该意图是否为“主要目的”并未进行过多的论述。

相比之下,塞拉利昂特别法庭对于检察官指控被告人犯罪事实的判决,更多地关注在平民人口中散布恐怖是否属于这些行为的主要目的。

在RUF案中,RUF武装力量在各地烧毁大量房屋并在离开时打上标语、将人杀害之后还对尸体进行残害以引起目击者的恐惧、将死者人头用棍子穿透并悬挂、将死者大肠取出放在检查站;在AFRC案中,AFRC成员实施了“砍手行动”(Operation Cut Hand),被抓获的平民面临一个“短袖”或者“长袖”的残酷选择,即到底是从肱二头肌处还是从腕关节处截肢,这些被害人由于支持卡巴总统而被告知到卡巴总统那里去要自己的手;AFRC成员在“灭生行动”(Operation No Living Thing)中,将抓获到支持CDF的卡马贾(Kamajors)人杀死之后,在他们的尸体旁跳舞,剖开他们的腹部、拉出他们的肠子,并且将尸体示众三天,不少人还被烙上“RUF”或者“AFRC”的印记,作为反对AFRC或者RUF,或者支持西非维和部队(ECOMOG)的结果。对于这些行为,法庭都认定其主要目的就是要在平民中散布恐怖。

在“泰勒”案中,法庭对于被告人的某些行为是否出于在平民中散布恐怖的主要目的,作出了专门的认定。例如关于RUF和AFRC劫持不满15岁的儿童,并将其训练成为童子兵(SBUs),用于军事目的参加敌对行动,如作为指挥官的警卫、参与军粮收集行动、守卫矿井、运送武器以及实施侵害平民的行为。法庭认为,这些罪行的主要目的是军事性质的,而不是在平民中散布恐怖。同样,RUF和AFRC在多地大规模地绑架平民用于强迫劳动,如钻矿,或者运送物资、寻找食物、从事日杂或者军事训练、建造机场、摧毁桥梁等,这些行为的主要目的也不是在平民中散布恐怖,而是出于军事利用或者军事性质。虽然这些绑架发生在被害人的家里或者其他场所,但恐怖只是一种附带效果(side-effect),并不能满足恐怖主义罪行的要件。再如,AFRC和RUF在玛西亚卡(Masiaka)地区实施了一个“自足行动”(Operation Pay Yourself),大肆掠夺平民财物,其依据是“每一位战士都有义务养活自己”(each soldier should take responsibility for feeding himself)。但法庭认为,这些掠夺行为,往往是为了在攻击过程中保持其战力,虽然这些掠夺行为发生得非常广泛,也具有散布恐怖的附带效果,但法庭认为其不属于主要目的。

此外,对于广泛存在的性奴役、强迫结婚等行为的主要目的是否属于在平民人口中散布恐怖,塞拉利昂特别法庭也作了专门的讨论。不过,AFRC案得出了否定的结论而“泰勒”案则得出了肯定的结论。在AFRC案中,许多妇女被AFRC成员绑架控制长达数月之久,这些妇女被反复强奸并被强迫从事杂务,如做饭、洗衣、运送等,许多妇女被行为人告知她们属于他们的妻子。而那些试图逃跑的妇女则会被处死。尤其是那些年轻、漂亮的女孩则被指挥官控制,成为他们的“妻子”。他们除了为叛军做饭,也作为性用品被使用,这是公开的事实。证人证实,这些妇女被捕获后,先要和叛军士兵发生性关系,再被带到他们的营地,然后被交给一个人,他可以在任何时候与其发生性关系。上级或者更强壮的人都拥有这种妻子,而下属则不被允许拥有,他们被派往前线抓获平民,包括妇女。AFRC部队通过所有制和惩罚违规的体系来进行性奴役,证人证实,如果其不同意发生性关系,将被处死。而有的妇女在两个甚至多个士兵那里被流转作为妻子。初审庭认为,这些性奴役的主要目的不是在平民中散布恐怖,而是利用战利品,通过将妇女视为财产、满足性欲或者其他夫妻需求。因此,不能根据这些行为认定被告人构成恐怖主义犯罪。检察官对于初审庭的这一判决提出了上诉,但上诉庭认为,检察官将其纳入被告人恐怖主义罪行清单中,是没有必要的,因为三名被告人已经由于其他行为被判定成立恐怖主义罪行并且受到了足够的量刑,因而简单地否决了检察官的上诉理由。在“泰勒”案中,法庭肯定了强奸、性奴役、强迫结婚行为,具有践踏个人尊严、意在故意摧毁传统家庭细胞、侵蚀整个社会的文化价值和人际关系的性质,法庭认为,公开实施性暴力是犯罪人散布恐怖的一种故意策略,它们不仅是为了满足性欲,也为了在平民中散布恐怖,可以构成恐怖主义犯罪。

2. 关于累积罪行(cumulative offences)问题

(1)关于累积罪行的一般理论

国际刑庭在起诉和审理被告人时,对于被告人同一犯罪事实作出多项罪名的指控,属于累积指控,而法庭对该情形作出多项有罪判决,属于累积定罪。

在“塔迪奇”案里,虽然没有使用“累积罪行”这一术语,但存在累积指控和累积定罪的事实。以该案起诉书第29项至第34项指控为例,这些指控都基于一个犯罪事实:1992年6月14日,包括塔迪奇在内的塞族武装人员进入普里耶多尔(Prijedor)的杰斯基奇(Jaskici)和斯维奇(Sivci)地区平民人家里,将男女老少分开后,杀死了其中的5人。检察官对此提出了5项指控,法庭最后认定被告人成立其中的3项:严重违反《日内瓦公约》之故意杀害、违反战争法和惯例的谋杀、危害人类罪的谋杀。该案还存在大量其他累积指控和累积定罪情形。

虽然卢旺达国际刑事法庭于1998年9月2日在“阿卡耶苏”(Akayesu)案的初审判决里就已经专门论及“累积指控”(cumulative charges)问题,并且提出了累积定罪的标准,但前南国际刑事法庭于2000年1月14日在“库普雷斯基奇(Kupre2kic)”案判决书中才详尽地讨论了累积指控与累积定罪问题。判决书专门对危害人类罪的谋杀与危害人类罪的迫害之间能否累积定罪进行了分析,对作为危害人类罪的谋杀与战争罪的谋杀之间能否累积定罪的问题以及危害人类罪的非人道待遇与战争罪的残酷待遇之间能否累积定罪的问题进行了判决。法庭认为,危害人类罪的谋杀无疑具备战争罪的谋杀所不具备的因素,即作为广泛、有系统地攻击平民的一部分存在,这是毋庸置疑的;但是,由于《前南国际刑事法庭规约》第5条的危害人类罪仅发生于武装冲突期间,因此它与第3条战争罪所保护的利益之间的差别就无关紧要了,所以,如果法庭能证明被告人的行为同时满足第3条和第5条的规定,那么,法庭将判定其构成危害人类罪的谋杀(而不进行累积定罪)。不过,当一个人同时被控危害人类罪的谋杀和危害人类罪的迫害(包含谋杀)时,情况就不同了。同样的谋杀行为可以是两个罪的客观要件,如果:(1)谋杀是作为一种迫害手段同时满足歧视意图和广泛、有系统迫害的实际;(2)作为危害人类罪的谋杀满足有意攻击无辜平民的要件和广泛、有系统地屠杀平民的要件。如果这些要件都具备了,就属于交叉竞合的情形,那么,这个谋杀同时根据这两个条款构成两项罪行。

也就是说,如果一个行为同时触犯两个法条规定的罪名(A、B罪名),只要A罪名的要件里包含B罪名所不具备的要件,同时,B罪名的要件里也包含了A罪名所不具备的要件,那么,法庭可以对A、B罪名同时认定有罪。这项规则被后来国际刑庭认可,并被认为已经属于习惯国际法规则。

(2)国际刑庭审理恐怖主义犯罪关于累积罪行的问题

基于累积定罪的一般原理,各国际刑庭对于恐怖主义犯罪与其基础罪行之间能否累积定罪的问题,采取了高度统一的立场,即在满足上述条件的情况下,都进行了累积定罪。

以AFRC案为例,法庭认为,由于《塞拉利昂特别法庭规约》第2条(危害人类罪)与第3条(违反《日内瓦公约》共同第三条和第二附加议定书的行为)、第2条与第4条(其他严重违反国际人道主义法的行为)之间具有明显不同的前提要件,所以允许在它们之间进行累积定罪。而第3条与第4条之间由于存在武装冲突这个共同背景,则不允许累积定罪。同样,由于恐怖主义犯罪与集体惩罚存在不同的犯罪目的,两者之间也可以累积定罪。但不允许对规约第2(a)条和第2(b)条的谋杀和灭绝进行累积定罪。

在“加里奇”案中,初审法庭考察了第一项指控(恐怖主义犯罪)与第四项和第七指控(攻击平民)之间的关系,认为前者的要件有三点,而后者的要件只有这三点中的前两点,而缺乏在平民中散布恐怖这一主要目的要件,因此,第一项指控相比后两项指控来说更为特殊,它包含了后者没有的要件,但后者并不包含前者没有的要件,在这种情况下,只能对第一项指控进行定罪。据此,法庭驳回了检察官后两项指控。检察官对于这一判决并未提出上诉。

(四)关于适用JCE模式追究恐怖主义犯罪刑事责任问题

前南国际刑事法庭审理的三个关于恐怖主义犯罪的案件,对被告人追究恐怖主义犯罪的刑事责任,主要是根据《规约》第7条第1款的明确规定来认定的。如“加里奇”案认定被告人“命令”实施了狙击与炮击行为,并同时认为没有必要再考虑是否依据《规约》第7条第3款规定的指挥官刑事责任原则来认定其责任。“米洛舍维奇”案也是基于同样的责任模式。塞拉利昂特别法庭审理的“泰勒”案,也是基于其《规约》第6条第1款认定其帮助(aiding and abetting)、计划(planning)实施犯罪而认定其刑事责任。

但是,塞拉利昂特别法庭在RUF案、前南国际刑事法庭在“卡拉季奇”案,都涉及能否以及怎样适用JCE模式追究被告人恐怖主义犯罪刑事责任的问题。

1. 关于JCE责任模式的一般理论

共谋共同犯罪(JCE,即Joint Criminal Enterprise),在理论界有不同的翻译。在前南国际刑事法庭“塔迪奇”案中,初审法庭对于检察官指控被告人的部分犯罪事实未予认定(第29项至第34项指控中,第29项至第32项指控无罪,第33、34项指控部分事实有罪),受到了检察官的上诉。检察官认为,初审庭在该问题上,错误地适用了共同目的原则(common purpose doctrine)。检察官认为,根据所有证据,只能得出合理的结论是:杀害该5人的行为,是1992年6月14日针对斯维奇和杰斯基奇村进行攻击行为自然的、可能的结果。而所有这些行为的目的,都是通过各种非法手段,包括杀害,对普里耶多尔的非塞族人进行种族清洗。

上诉庭经过审理后认为,共同计划(common design)作为一种共犯责任形式是习惯国际法已经确立的规则。其形式有三种:(1)在共同犯罪(coperpetration)案件里,一个共同计划的所有参与者都有实施某一犯罪的相同犯罪意图,并在该意图之下实际实施了该犯罪;(2)在集中营案件里,要求在主观方面知道虐待体系的性质并意图实现这种虐待的共同目的,这种意图既可以直接证明,也可以通过被告人在集中营里的权威地位或者组织等级予以推断;(3)在第三类适用共同目的理论的案件中,主观意图应当满足两方面,一是意图加入共谋共同犯罪并且单独或者共同实现该计划的犯罪目的(the intention to take part in a joint criminal enterprise and to further individually and jointly the criminal purposes of that enterprise),二是要有对其他成员可能实施某种不违反共同犯罪目的的犯罪的预见可能性(the foreseeability of the possible commission by other members of the group of offences that do not constitute the object of the common criminal purpose)。这三种形式后来被概括为共谋共同犯罪的基本模式(basic form)、系统模式(systemic form)和扩展模式(extended form)。

2. 塞拉利昂特别法庭RUF案

在RUF案中,初审庭根据JCE第一种责任模式判决被告人塞萨伊(Sesay)对恐怖主义罪行有罪,并认定一个或者多个JCE成员利用非成员实施恐怖主义罪行的客观行为。被告人提出的第29项上诉理由认为,应当根据个案判断原则来确定被告人的行为是否具有此目的,法庭应当确定每一个犯罪的特定意图,而其未能这样做。检察官答辩称,初审庭已经确定了一些攻击行为属于RUF用于恐吓平民行动的一部分,而作为该行动中的所有犯罪都具有散布恐怖的目的,而且,直接行为人不是JCE成员,就没有必要证明直接行为人具有恐吓平民居民的意图,而只需要证明JCE成员有此共同计划即可,而初审判决做到了这一点。

上诉庭认为,根据“塔迪奇”案,实施罪行的非JCE成员的主观心理,不是JCE第一种责任模式的要件。而JCE基本模式或者系统模式则要求实行者具备所要求的特定目的。这强调了,在JCE前两种责任模式情况下,JCE成员必须共有实施某种犯罪的目的,而这并不要求那些实施犯罪客观要件而不属于JCE成员的人也需要具备JCE成员所有的特定目的。因此,JCE第一种情形中,重要的不是具体实施特定犯罪客观行为的那些人是否属于JCE成员,而是该犯罪是否构成共同计划的一个部分。所以,具体实施犯罪客观要件的人不需要具备JCE的特定共同目的。JCE这种责任模式的首要问题是,能否根据JCE的非成员实施的行为来追究JCE成员的责任。因此,只要能够确认JCE成员利用非成员实施其共谋共同犯罪之下的罪行就够了,而无须确定非成员意图实现JCE的该共同目的或者其实际知道这种共同目的。最后上诉庭驳回了被告人的这一理由。

3. 前南国际刑事法庭“卡拉季奇”案

卡拉季奇是波黑塞尔维亚民主党的创建者之一,自1990年7月12日至1996年7月19日,任该党主席,并于1992年起任波黑塞尔维亚共和国总统。检察官依据《规约》第7条第1款所推出的“共谋共同犯罪”这一模式,指控其对于萨拉热窝围城战过程中的狙击、炮击平民承担恐怖主义罪的刑事责任。起诉书认为,被告人参与一项“共谋共同犯罪”,以“建立并执行一个针对萨拉热窝平民人口的狙击和炮击的行动,其主要目的是在这些平民人口中散布恐怖”。

初审判决根据“塔迪奇”案上诉庭的判决认为,要依据三种JCE模式中的任何一种追究被告人的刑事责任,必须满足三个条件:(1)存在多人按照一个共同目的而行为的情形;(2)存在一个共同计划、方案或者目的,其构成或者涉及《规约》规定某种罪行的实施;(3)被告人参与以实现该计划或者目的。

对于这三个要件,初审庭在详细讨论后,分别作出了结论。(1)关于共同计划。法庭认为,考虑到狙击、炮击行动的形式及持续时间、波斯尼亚塞族军队对整个行动的控制、萨拉热窝城市对于波黑政治和军事领袖的重要性等因素,存在一个由波斯尼亚塞族政治和军事领导发起的共同计划,该计划的主要目的就是要在平民人口中散布恐怖。(2)关于人数问题。法庭认为,波斯尼亚塞族军事领导人拉特科·姆拉迪奇(Ratko Mladic'),加里奇(Stanislav Galic')和德拉戈米尔·米洛舍维奇(Dragomir Milo2evic')和政治领导人莫姆契洛·克拉伊斯尼科(Momcˇilo Kraji2nik)、尼古拉·科列维奇(Nikola Koljevic')以及比利亚娜·普拉夫希奇(Biljana Plav2ic')都清楚地知道,在整个武装冲突期间,萨拉热窝平民经历了来自波斯尼亚塞族军队的针对平民故意实施的狙击和炮击,在面临国际压力时,他们都处于自己的政治、军事利益中,没有谁曾试图阻止这些行动。他们也知道,狙击和炮击行动本来就是攻击行为的组成部分。同时,姆拉迪奇、加里奇和米洛舍维奇对于这些行动至关重要,如果没有他们,狙击和炮击行动就不可能完成。(3)关于被告人卡拉季奇对犯罪的贡献。法庭考察了被告人对波斯尼亚塞族军队的支持、对萨拉热窝军事行动的监督、对相关犯罪的了解及所采取的阻止措施、对狙击与炮击行动的调整等,最后认为,被告人卡拉季奇具有“共谋共同犯罪”的共同目的,存在通过狙击和炮击行动在萨拉热窝平民人口中散布恐怖的意图,对共谋共同犯罪提供了重要的贡献。最后,初审庭判决被告人成立起诉书第9项关于恐怖主义犯罪的指控。

五、结语

国际刑庭审理的恐怖主义犯罪数量极少,但每一个案件都吸引着全世界的眼光。虽然国际刑庭在有关恐怖主义犯罪的问题上取得了诸多共识,但仍然还有很多问题需要探讨。例如:是否有必要区分武装冲突期间的恐怖主义犯罪与和平时期的恐怖主义犯罪?它们在定义与构成要件上是否有区别以及有何区别?恐怖主义犯罪的主要目的应当如何认定?恐怖主义犯罪是否属于习惯国际法之下的犯罪以及如何证明?国际刑事法院的《规约》没有将恐怖主义犯罪列入其罪行清单,同时也没有提供“不以此为限”这种开放式的入口,它将如何处理这一问题?如何评价黎巴嫩特别法庭可能开启的缺席审判制度?如何看待在恐怖主义犯罪审理过程中的累积定罪规则?依据“共谋共同犯罪”的理论来追究上级人员的罪责是否具有合理性?这些由国际刑庭审判实践带来的问题,还需要进行进一步的研究。

来源:《刑事法前沿》第十卷,社会科学文献出版社2017年版,第402页-430页

作者:卢有学,西南政法大学法学院教授、硕士生导师