作者:尚权律所 时间:2024-10-18

摘要

最佳解释推理在我国司刑事侦查领域有积极借鉴意义,主要用于刑事疑难案件中侦查假说的生成和检验。最佳解释推理以“预见”和“叙事”的功能生成并验证侦查假说,生成机制有哈曼的“三段式”和利普顿的“四段式”,生成技术有信息处理程式和求解的逻辑思维。最佳解释推理形成的侦查假说具有或然性,需要进行解释性检验,检验标准有融贯性、涵盖性和简单性。在我国刑事司法的规范层面,最佳解释推理的运行需借助于排除合理怀疑的规范空间,才能取得制度容许性。

关键词:最佳解释推理;侦查假说;预见;叙事;检验

一、引言

最佳解释推理(Inference to the Best Explanation,简称IBE)由吉尔伯特·哈曼于1965年提出,用于生成并验证最佳假说[1],是对皮尔士“溯因推理”概念的深化与延伸[2]。之后,利普顿教授对最佳解释推理作了较为系统的刻画与发展[3]。最佳解释推理已被公认为科学家提出某种似真性理论的“重要形式”[4]。因为最佳解释推理被视为具有“普适性”的推理方法[5],所以被证据法学者引入司法证明领域。罗纳德·J·艾伦教授推崇以最佳解释推理取代司法证明中的概率推理,1并宣称证据法领域正发生从概率主义向解释主义的“范式转型”[6]433。从司法实践看,最佳解释推理的确“对美国法产生了影响,被波斯纳法官在第七巡回上诉法院的一系列案件中引用过”[7]。我国有证据法学者主张引入最佳解释推理以对我国的印证模式进行改良[8],主要有三种观点。一是“指导说”,认为应当将最佳解释推理作为我国司法证明的内在机制和总体框架;2二是“兼容说”,认为“最佳解释推理理论是适用对象更为广泛、推理形式更为包容的事实推理类型”,而“印证证明模式是最佳解释推理理论的亚类型”[9]195;三是“交互说”,认为最佳解释推理与印证方法是相互依存的关系,印证是技术工具,最佳解释推理以印证为前提条件[10]。这些研究成果大多从比较法角度论证了最佳解释推理对完善我国刑事证明模式的借鉴意义,其适用场域集中在法庭审判阶段,而较少涉及在刑事侦查中的运用及其运行机制和具体技术展开。

最佳解释推理在刑事侦查中的运用,主要体现为搭建侦查假说。3侦查假说是“侦查推理的重要形式”[11],几乎在绝大多数案件侦查中都可以发现侦查假说的影子[12]。在刑事侦查实务中,侦查人员常用“溯因推理”形成侦查假说。4近年来也有学者主张运用“P-H-D”模型形成侦查假说,5但该模型仍以溯因推理为基本因素,并无实质性突破。以溯因推理形成侦查假说存在如下问题:第一,侦查假说的单调性,即侦查人员运用实务经验形成从“果”到“因”的线性判断,而不是发散性的多维预见,可能导致侦查假说不是最佳的假说。第二,溯因推理没有对侦查假说进行反向检验、证伪的功能,可能导致错误的侦查假说一错到底,最终酿成冤假错案。所曝光的大量冤假错案表明,侦查机关仅凭实务经验形成错误的侦查假说后,因为没有对侦查假说进行全程适时的检验和纠偏,是造成错案的主要原因。而最佳解释推理具有生成和检验最佳假说的双重功能,其与侦查假说的形成逻辑具有内在的契合性:最佳解释推理不但以其整体主义的“预见”和“叙事”功能锚定关于案件事实的竞争性假说,还可借助其解释标准对最佳假说进行验证,检验与矫正疑难案件中可能存在的假说偏差,提高案件事实命题的真值度,实现个案侦破的准确性。虽然最佳解释推理已引起我国学界的关注,但“尚未引起我们的足够重视”[9]193,司法实践对此更是毫无涉水。6所以本文首先从最佳解释推理的整体主义运行机制作作全景式展示,再对其信息处理程式和求解逻辑思维的运作技术作细微的刻画,有利于侦查实务人员对最佳解释推理进行全面、直观的观察和把握,将其融入刑事侦查的心理认知过程,为侦查假说的形成提供全新的理论基础。文章最后介绍了最佳解释推理的检验机制,为实践中如何对侦查假说进行检验、纠偏甚至证伪提供指导模型,以确保侦查假说的开放性和可靠性。

二、最佳解释推理的整体主义机制

最佳解释推理运行的起点不是证据本身,而是基于关键性证据直接拿捏出多个竞争性假说,再以假说解释全部证据,最后以“最佳解释”确认某个假说。在科学探究领域,最佳解释推理是以“预见”为模型,抽象地把握自然现象或事件所蕴含的规律或原理。在侦查场域,最佳解释推理在不同侦查阶段表现出不同的运作功能:在侦查开始阶段,侦查人员以其“预见”功能形成侦查假说;在侦查过程中,侦查人员以其“叙事”功能为论证模型,不断提高假说的似真性。“预见”和“叙事”均是从宏观结构展示案件事实的整体图景,属于整体主义运作机制。

(一)最佳解释推理的整体主义模型

最佳解释推理生成假说的整体主义运行机制有“三段式”和“四段式”两种模型。

1.“三段式”模型

哈曼对最佳解释推理的运行作了如下阐述,“人们从前提,即一个给定假说比其他假说‘更好’地解释了证据,可推论出该给定的假说为真的结论”[1]。据此,可以将哈曼最佳解释推理分解为三个阶段:第一个阶段,生成多个竞争性假说;第二个阶段,以该等假说分别对证据进行解释;第三个阶段,选定一个比其他假说“更好”地解释证据的假说并确认该假说为真。笔者将哈曼最佳解释推理三步骤运行的样态称为“三段式”模型。7哈曼最佳解释推理“三段式”模型的核心观点为“解释是推理的指导”[13]7,所以该理论的重点在于“解释”。但对何谓“最佳解释”,哈曼用“更好”替换。所谓“更好”,他给出了“更简单”“更可信”和“解释信息更多”的评价标准。“三段式”模型意味着,最佳解释推理的逻辑起点是给定假说,终点是确认最佳假说为真,从而形成事实认知。哈曼的“三段式”模型与溯因推理相比,其在指导形成侦查假说时,超越了从“果”到“因”单维回溯性推理的单调性,将尽可能的侦查假说囊括其中,具有创新性。然而,“三段式”模型在选定最佳假说之后直接确认其为真,不具有可靠性,因为该推理只是通过假说的解释力说明了确认某个假说的理由,而解释力并不等同于可靠性,事实上解释力和命题的真伪“是两种本质上不同的认知状态”[14]。所以哈曼“三段式”模型在侦查实务中的运用缺乏可靠性的客观化担保,应当慎用。

2.“四段式”模型

哈曼的继承者诸如利普顿、希洛斯对最佳解释推理的改造主要表现为三个方面[2],8其中有两个与司法证明密切相关:第一,全面阐明了最佳解释推理的“最佳”标准;第二,对最佳解释推理的可靠性进行保全。在最佳标准方面,利普顿以“可爱性”“可能性”“统一性”“优美性”和“简单性”来解释“最佳[13]58;希洛斯以“可接受性”来解释“最佳”[15]。国内学者提出以“涵盖性”“融贯性”“一致性”等共识性元素作为最佳标准[9],为我国司法实践中如何运作最佳解释推理起到指引性作用。在对最佳解释推理可靠性保全方面,利普顿提出了后验概率的验证程序。利普顿认为,当论者通过比较数个假说后确认了最佳解释的假说,但此时假说仅属于“最可爱”的假说,而不是“最可能”的假说,因为可能性指向假说的真值,而可爱性说的是潜在的理解。为了使“可爱性”向“可能性”过渡,利普顿试图以最佳解释推理兼容贝叶斯公式[16],然后用贝叶斯对最佳假说进行检验,保证其真值。诚如利普顿所言,“一旦假说被选中,贝叶斯公式就得接管”[13]104。笔者将贝叶斯公式对最佳解释推理的检验阶段称为“后验证”阶段,将利普顿最佳解释推理称为“四段式”模型,因为其在哈曼最佳解释推理“三段式”基础上增加了贝叶斯验证程序。

区分最佳解释推理“三段式”与“四段式”具有积极的理论与实践意义。第一,在理论上,利普顿坦诚了哈曼“三段式”从假说解释力直接推演出假说真伪的逻辑缺陷,为此利普顿主动对哈曼的最佳解释推理作弱化处理[14],认为最佳解释推理的解释力仅解决假说的“可爱性”,而不能解决假说的真伪性,最佳解释推理结果仅是一个最佳的潜在说明,而不是一个最佳的实际说明。同样,侦查假说也仅是一个潜在的假说,而不是最佳的实际案情。尽管利普顿对最佳解释推理的推理功能作了弱化,但却体现了对最佳解释推理的理性评价。第二,在科学实践中,利普顿“四段式”强调运用贝叶斯公式对其解释的可靠性进行过滤,从而使该解释从一个潜在解释变为实际解释。第三,在刑事侦查领域,我们所讨论的是利普顿的最佳解释推理而不应该是哈曼的最佳解释推理。因为在司法实践中,我们拥有的不仅仅是关于案件故事的各种经验概括,更重要的是我们面向鲜活的现实证据,我们完全有条件对主观化的最佳解释推理通过贝叶斯公式进行条件转化,9从而强化了最佳解释推理结果的正当性和可接受性。比如在某些性侵未成年人的犯罪案件中,往往因为客观证据稀缺、被害人报案不及时、被害人陈述有瑕疵等特殊证明问题,在被告人拒不认罪的情况下,很容易导致追诉失败[17]。此时需要侦查人员运用利普顿“四段式”模型为指引进行侦查取证。比如从被害人处详尽调查、再现被告人性侵的方式和过程;尽最大可能收集涉案的背景证据,比如被害人平时对被告人的恐惧感,等等。再运用最佳解释推理的整体主义功能,以关键情节为逻辑起点,将散乱的证据网点和案件背景拟合起来,即可整合成一个完整的故事模型。为了验证该侦查假说的可靠性,可以将涉案证据和各种案件背景要素设定一定的先验概率,运用贝叶斯公示进行检验,如果条件概率明显高于先验概率,则该侦查假说就是最佳的假说。

(二)最佳解释推理的整体主义功能

1.侦查假说中的“预见”

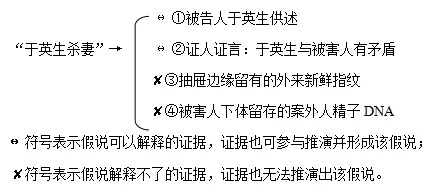

最佳解释推理起源于科学哲学,是对科学家提出科学假说过程与方法的概括。科学家提出科学假说并不是“知觉经验的长期积累”[18]。而是对问题情境在垂直方向所做的直觉反应。比如,达尔文的进化论、爱因斯坦的相对论或者玻尔的量子力学,他们都不是在直接的证据基础上构建起来的[19]。而是根据自己已有的信念库(pool of beliefs)对问题直接作出的拓展性“预见”。从这个意义上说,科学家运用最佳解释推理提出理论假说,其实是一种超越证据基础而对证据所作的整体主义把握,这种把握像魔术师一样跳跃了中间的步步推理而直抵假说本身[20]。侦查假说属于科学假说的次级概念,被视为侦查活动的基本思维[21]。对侦破案件有足轻重的作用。在刑事案件的案发初期,因为警方掌握的证据材料有限,尤其面对那些因主要证据缺失形成的“无头案”“断线案”和“悬案”的疑难案件,侦查人员对全案或某一案情无法作出确定性判断,只能运用“预见”模型捕捉、把握案件的“主题”[22]299,形成侦查假说,再根据侦查假说确定侦查方案。比如在赵作海案件中,侦查人员“预见”了赵作海因男女感情杀害、肢解了赵振晌;10在于英生案件中,侦查人员“预见”了于英生因生活琐事杀害其妻韩某;11在念斌案件中,侦查人员“预见”了念斌因丁云虾招揽顾客而怀恨在心并投毒作案。12然而,这些“预见”是单纯的溯因推断,缺乏最佳解释推理的多维比较和最佳解释的技术支撑,以致于有时候“预见”成为经验偏见或“预断”。而如果以最佳解释推理为指导,最佳解释推理要求“预见”是多维的、竞争性的,然后结合在案证据和案件背景选择一个最有可能的故事作为侦查假说。比如在“于英生杀妻案”中,面对于英生之妻韩某被害事实,可以形成三种竞争性侦查假说,即于英生杀妻、案外人杀害其妻和韩某“自杀”,而不是形成单调的“于英生杀妻”这一故事版本。但第三种假说偏离了韩某颈部被切割的基础证据,不是“可能”的假说,故可排除。从而剩下两个竞争性假说,而现场提取到外来人员的新鲜指纹,因此不排除外来人员作案的可能性。此时仍无法确定两个假说中何者为最佳假说,需要侦查人员继续侦查并收集证据,而后根据证据的进一步展示再确定最佳的侦查假说。然而,原侦查机关仅作了“于英生杀妻”的单一假说,假说的单调性意味着假说的预断性,以致侦查机关人为第排除了那些指向他人作案的客观性证据,以印证其预断。

2.侦查过程中的“叙事”

按归纳推理方法,案件事实的形成经历了“三段”过程,13但是这种生成方法在起点时已经预设了过程的单调性和结果的单一性,一旦证据呈现疑难复杂时,归纳推理甚至印证方法往往陷入“死胡同”[23]:在横向方面,因为没有竞争性假说的替代,导致案件事实认定无回旋余地,只好“疑案从挂”;在纵向方面,因为实质性证据的缺失,导致案件事实认定再无拓展空间,出现“孤证无法定案”的僵局。而最佳解释推理的“预见”功能,并不囿于案件的固有证据,它是从概括案件的整体特征出发,直接锚定案件的“主题”,然后以“主题”作为案件的大体轮廓或框架,通过证据展示和情理填补而形成合乎逻辑的案情,这一过程就被描述为“叙事”(narrative)。所谓叙事,就是在“预见”主题的基础上讲故事(story telling),而且“不但在讲故事,还在讲述关于故事的情景”[22]295。可见,“预见”是关于一维或二维的主题概括,而“叙事”是关于三维的整体把握。在侦查过程中,随着侦查人员证据占有量的扩大和案件背景的渐次展开,侦查人员可以据此形成一些较为完整的案件“故事”,不但可以告诉大家要讲些什么故事,而且可将多个故事进行比较,确定哪个故事更为合理[6]477。比如在“于英生杀妻案”中,随着调查取证的深入,侦查人员发现被害人韩某下体留有第三人的精液,而且没有进一步发现于英生杀害妻子的背景知识和杀害动机,因此在原先的两个竞争性“主题”假说之间,关于他人杀害韩某的假说明显成为最佳假说,于是可排除了于英生杀妻的可能。此时,“叙事”不但顺利排除了其他侦查假说,而且将最终确认的最佳假说作为一个整体,测试其内部连贯性和描述的恰当性或完整性[22]318。将侦查假说转换为案件事实命题并提高其真值度。通过“叙事”形成的侦查假说及其事实命题具有牢固的可靠性。实证研究表明,从普通法系的审判者视角看,侦控方按照 “故事”优先于证人的“叙事”模式指控时,被告最有可能被定罪(78%被判有罪);而按照证人优先于“故事”的顺序指控时,被告最不可能被定有罪(仅31%被判有罪)[24]。可见“叙事”是一种具有极强推导力的侦查指引模型,往往直接影响了法庭的事实认定。这是因为“叙事”不但与侦查假说形成逻辑同构,而且契合大众整体主义和解释主义认知心理和事实生成程式。确实,“多数情况下,整体论似乎比原子论更好地反映了人类的天然心理过程”[25]48。不但如此,刑事诉讼中排除合理怀疑的证明标准,也与最佳解释推理中“故事讲述法”(Narrative and Story Telling)的思维方向、思维过程相吻合[26]。所以,与溯因推理相比,以最佳解释推理在形成侦查假说的过程中,该机制能自动引导侦查人员及时对“叙事”进行纠偏和修正,可确保侦查假说的适时调整及可靠性。

在我国侦查实践中,假如将侦查过程视为一个案件事实命题的构建过程,传统的溯因模型及其“印证方法”起于并专注于对单个材料的逐一堆砌,而缺乏对整体模型的关照与整理,它看到的仅是一块砖或一堵墙。当以“印证方法”完成事实构建时,要件事实之间虽然可以相互勾连与锁定,但整体模型却偏离了“完美性”和“可爱性”,它已经是一座倾斜甚至歪曲的建筑,好比是一座比萨斜塔而不是金字塔。而最佳解释推理的叙事是以现有证据为原料的建构设计,它首先放眼于案件事实的整体融贯、完美,也保障原料之间因印证形成的“交叉互锁”(interlocking),14它既看到一堵墙,也展示了建筑的未来模型。所以,普通案件犹如一堵墙,印证与溯因推理的思维模式足以辐射这一墙体;疑难复杂案件则是一座庞杂建筑,不但需要以印证来砌墙,更需要以叙事进行宏观设计与调控。显然,在我国职权主义诉讼模式中,面对疑难案件,最佳解释推理应成为侦查人员对案件进行整体规划与论证的重要工具。

三、对最佳解释推理的原子主义澄清

作为预见和叙事工具,最佳解释推理的功能是整体主义的,15而不是原子主义的,所以不具有证据分析和评价功能。在证据法学中,有必要澄清最佳解释推理的运作模型,因为:第一,对最佳解释推理运作模型的把握,是研究最佳解释推理本体论的必然要求。第二,可避免最佳解释推理与印证、归纳推理等其他侦查思维相混淆或割裂。在我国学界,学者要么将最佳解释推理与印证混同,认为印证属于最佳解释推理的亚模型,比如前文提到的“指导说”“兼容说”;要么将最佳解释推理与印证相割裂,认为两者不是“相对的范畴”,从而主张以情理推断模式替代印证主导的客观推断模式[27]。第三,整体主义和原子主义的区分并非如学者所述的“只是一种学术话语和理论标签”[8],而是就有规范和实践意义。比如,在界定最佳解释推理的整体主义功能后,最佳解释推理与印证等其他证明方法在功能上并无冲突和矛盾,只有协调与协作。第四,强调最佳解释推理的整体主义,有利于贯彻全面取证规则,可强化侦查人员对情况证据、背景知识和品格证据的全面调取。因此,有必要纠正最佳解释推理的“原子主义”说法。有学者认为,最佳解释推理的原子主义功能表现为分析证据证明力、解释孤证和加强心证[28]。笔者认为,这些证明活动均不能说明最佳解释推理具有原子主义功能,而是其他证据法规则的运作结果。

(一)关于证据背景

在司法证明中,如果运用概率推理分析言词证据,先是从证据内容入手,评价言词证据本身的似真度有多少,然后决定是否采信该份证据,即通过把握证据的“真”来确证证据的“力”。但是,最佳解释推理的原子论认为,最佳解释推理对单元证据的评价思路是完全相反的,即先从言词证据的背景切入,而不论证据本身的真实性。比如对证人证言,原子主义关注的是“证人为何这么说”[5],需要运用最佳解释推理对该证人作如下分析:该证人与当事人有否矛盾?该证人有否说谎的习惯?该证人能否确定其所陈述的事实?如果发现证人有虚假作证的痕迹或线索,即可认为该证词是虚假的。确实,通过展示证据背景可以评价证据的证明力。但是,对证据背景和情态证据的细微把握并用于检验证据的可靠性,并非属于最佳解释推理的运作模式。第一,在对证据原子主义的分析中,并不存在多个竞争性假说的前提。第二,通过证据的外部因素来检验证据内容的可靠性,是经验法则的运用,并非以假说解释证据。第三,这种运用经验法则的检验模式属于“最大个别化原则”(principle of maximal individualization,简称PMI)的检验。16因为经验法则属于“裸统计”,是一种消除了案件个性化而对共性元素的概括。当经验法则运用于个案时,必须将经验法则稀释到案件具体情节和案件背景,这样使得“个案具体性在可行的限度内最大化”[29]。所以,将证据背景引入证据分析,并非最佳解释推理的运作结果,而是对侦查人员的全面取证提出要求。

(二)关于解释孤证

在一些典型的“孤证”疑难案件中,侦查人员经常面临“悬疑”困境,实践中形成了“孤证不能定案”的司法“潜规则”。学术界为破解该规则而从理论上进行了各种尝试,其中最佳解释推理被认为是一种有效的消除方法。比如在某些商业受贿案件中,涉嫌的行受贿双方均否认犯罪事实,只有行贿人根据记账习惯对行贿时间、行贿对象和行贿金额作了记录的账本书证。有学者认为可以对“记账”的理由作各种合理假说,然后根据记账的习惯性、目的性和账本完整性等进行解释,“在没有其他证据和假说能够替代现有解释的情况下,法官当然有理由并且有可能认定犯罪成立”[28]。然而,如果最终可以对受贿人定罪,笔者认为,定罪的证据法原理并非因为“孤证”得到最佳解释推理的“最佳解释”而仍然以“孤证”定罪,而是因为在最佳解释推理整体主义机制下,最佳解释推理的叙事功能指引侦查人员收集所有可能的情况证据、背景知识和品格证据等作为“辅助证据”,17与案件的“实质证据”——“孤证”相融合,增加了证据分量,在法官的“心证”上证据是充分的,消解了案件原先的“孤证”状态,实现最佳解释推理叙事的融贯性。

(三)关于加强心证

所谓加强心证是指司法决策者在决策犹豫时因为运用了最佳解释推理而加强了内心确信,形成了最终心证。如果认为是最佳解释推理的运作而加强了心证,最佳解释推理无法对此作出逻辑解释。因为最佳解释推理运行机制和心证本来就是同质的,侦查人员“心证的过程也与最佳解释形成的过程相同”[28],那么同质的事物又是如何相互加强呢?显然陷入循环论证。实际上,司法决策者之所以加强了心证,是因为他们忽然在心理上增加了某些证据分量。而这些证据分量就是有时无法言明的经验法则。经验法则时常被作为“二阶证据”(second-order evidence),18穿梭、渗透于我们的思维中,然后与基础证据(个案证据或一阶证据)相结合而产生基础证据信息的溢出效应,从而强化了心证。可见,在加强心证方面,不是最佳解释推理本身具有“加强”能力,而是因为最佳解释推理融入“二阶证据”的证据分量,从而使决策者产生了“确信”的信念。

最佳解释推理的整体主义机制只是说明了其以预见与叙事的功能,为侦查人员从宏观视角锚定了竞争性的侦查假说并适时调整最佳的侦查假说。但最佳解释推理的预见和叙事功能是如何形成的,则涉及最佳解释推理的微观技术,这也是最佳解释推理具有极强推导力的内在品质之所在。

四、最佳解释推理生成假说的逻辑

侦查人员对侦查假说的预见与叙事,不是凭经验事实对问题情景的纯主观拿捏,而是经历了复杂的证据信息处理过程之后的理性概括,是一种求解思维的逻辑操作过程。假说的生成被认为是一种无法名状的“黑箱化”过程,19以至于假说生成的正当性遭遇质疑,甚至被认为是“不良情形”的论证[30]。因此有必要从过程论视角刻画假说生成的路径与逻辑程式,将思维的“黑箱化”作描述性处理,为假说生成提供可论证依据。生成假说不但要遵循相应的逻辑规则,还要全程式渗透着背景知识和经验性因素,才能确保各种合理的假说都在集合之内。假说的生成在外部模型上先后表现为“预见”和“叙事”,在内部逻辑程式上是人类思维遵循一定思维规则对证据信息进行处理的过程。

(一)求解的逻辑思维

任何科学假说在大脑的形成都需经历三个阶段:一是搜索和提取,二是类比和组合,三是评价和选择[31]。同样,侦查假说的形成也经历了这样的逻辑思维过程。第一个阶段的搜索是指,当我们面对证据的概括命题或案发现场等问题情境时,我们需要对此做出反应,就会自觉地在存储于大脑的“知识库”“经验库”中寻找能够解释这个问题的知识或经验。当搜索到所有相关联的储备信息后,我们会对这些储备信息与当下问题情境进行比对,然后将最相匹配的信息“提取到工作记忆的平台上”[32],对当下问题的信息进行加工、处理,形成假说。这个阶段运用的逻辑工具是归纳推理和类比推理,思维方式是发散式思维。比如面对杀人现场,我们心理首先做出的反应是“他杀或自杀”;当现场检出他人血迹时,我们会自觉地进一步预见为“他杀”,甚至发散性地预见为甲杀、乙杀或丙杀;而当在被害人身上检出精子DNA时,我们会更深一步预见为“奸杀”。在第二阶段,我们需要对“预见”作进一步的深化处理,即提出更有可能的竞争性的故事版本,因为很多时候我们不仅需要以表象匹配的经验事实来演绎、解释案件事实,还需要根据大脑记忆库中相类似的经验事实,甚至借助于记忆库中知识和经验的关联资料或元素,重新组合成某一超越经验事实的假说,只有这样的假说才具有竞争性。本阶段运用的形式逻辑主要是演绎推理和类比推理,思维方式包括直觉、猜想、预见等。比如“串案侦查”便是属于这样的逻辑程式。当侦查人员对案件的作案手段、时间、地点和动机等个案特征确认后,其心理认知不会停滞在案件现有的信息,而是在大脑中检索其他与之相类似的案件情形,然后将记忆库中相关联的经验资料或元素提取出来,形成了以之前“类案”故事架构为主的超越本案证据信息的“叙事”,并以该“叙事”作为侦查指引。“串案侦查”的思维程式显示,其底层逻辑正是最佳解释推理的预见功能。在第三阶段,当我们提出多个竞争性假说后,需要对各种假说的解释力进行比较和评价,评估出哪个假说的解释力更强。解释力即各个假说的向下演绎能力,其对证据的覆盖率越高、融贯性越强,则解释力越强,该假说即为最佳假说。

(二)信息处理程式

从信息处理的过程论来看,最佳解释推理过程包括证据信息输入、处理、确认和输出等四个环节。所谓证据信息输入,就是对证据进行分析、解释、审查、排除、采信的过程。在这个过程中,运作机制主要是“印证”方法,同时配备一些更为精细的证据分析方法和分析工具。我国刑事庭审中的举证、质证过程就是法官输入证据信息的过程;在侦查终结由侦查人员对案件事实的整理和概括,也是一个证据信息的输入过程。所谓信息处理,就是从证据中提取关联信息,将这些信息通过整理、拼接、叠加、聚合而构建起待证事实,然后将待证事实与以证据为基础映射出来的经验事实进行比对,如果事实清楚,则形成一个相对确定性的事实概括;如果事实存在疑难而难以确定,则需要“预见”出多个可能的竞争性假说。最高人民法院《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第82-146条关于证据审查、认定和运用的规定,涉及的就是法官对证据信息的处理过程。在确认阶段,以竞争性事实命题反向解释证据,比较分析哪个“故事”更好地解释了证据,并确认能最好解释证据的那个故事为案件的事实命题。我国《刑事诉讼法》第55条所规定的“排除合理怀疑”就是一个反向解释过程,运行机制与最佳解释推理相类似,因为最佳解释推理在本质上就是合理怀疑的排除机制[28]。当侦查人员认为“最佳解释”的故事达到内心确信标准时,即可输出作为定案的事实模型。我国《刑事诉讼法》第55条所规定的证明标准从信息论角度看,其实就是证据信息的输出状态。所以,从侦查的过程论来看,印证、心证、查证和最佳解释推理的验证是一个浑然一体的信息论系统。如果缺失了最佳解释推理阶段,则意味着事实命题未经真伪检验,不符合诉讼产品合格的程序约定。

从前述信息处理过程看,最佳解释推理并不排斥原子主义的证据分析和评价工具,因为最佳的假说必须是以证据为基础的,而且是尽可能建立在全面的证据基础之上[33]。只要最佳解释推理是以证据为基础,则必定以原子主义的证据分析和评价为前提。正是最佳解释推理与原子主义工具的有机结合,才能避免“叙事”所具有的“欺骗的巨大潜力”的危险[22]286。普通法的法官通过预审筛选证据,就是对证据信息的原子主义处理,以此为法庭“讲述故事”作好铺垫[25]65。我国庭审中的举证、质证同样为“叙事”提供了坚实的证据基础。如果没有举证、质证程序对证据“三性”进行过滤,那么再精美的叙事也是建立在“流沙”之上的、“劣中选优”的伪故事[34]。这就要求侦查人员在取证时,不但贯彻全面取证原则,还应当执行真实性原则,即所调取的证据应当体现原貌,避免在最佳解释推理时形成“蝴蝶效应”。所以我国“求真”和“公正”的诉讼目标下,最佳解释推理整体主义与本土的“印证模式”之间不是取舍问题,而是如何协作问题。印证形成的要件事实具有单调性,最佳解释推理可以帮助对要件事实作发散性思维、拓展性“预见”,运用叙事功能将可能的故事纳入解释与比较范围之内,避免真相成为“漏网之鱼”。比如在“呼格吉勒图案”中,根据再审确认的事实,20如果不采取原子主义的证据分析方法,证据信息的处理结果必定包括呼格吉勒图有作案可能,而且将被“预见”为最有可能的故事主题,这正是当初侦查机关生成错误侦查假说的关键所在。然而,通过对证据“三性”的原子主义分析,证据信息的输出结果将排除呼格吉勒图作案的可能性。21

五、最佳解释推理的检验标准

尽管多数时候预见以及由此形成的假说是理性的,但预见毕竟是经验假说,具有盖然性[35],所以“我们就应该严格地检验它们” [36] ,同样,侦查假说也需要验证、甚至证伪[37]。最佳解释推理能够对侦查假说进行检验的工具就是“解释”,用被认定为最佳的假说向下演绎、解释证据,如果解释力越强则说明假说通过检验,达到“似真”程度;如果解释力弱,则意味着该假说无法通过检验,不具备“似真性”。所以,解释是最佳解释推理检验案件事实可信性的有效机制[28]。而评价解释力强弱的标准,正是最佳解释推理的解释标准。利普顿认为最佳解释推理的最佳标准是可爱性和可能性[13]58。根据利普顿对可爱性的解释——是一种潜在的说明和合理的论述[13]59,笔者将可爱性理解为融贯性——基于假说在形式上的圆润。所以,笔者主张从融贯性、涵盖性和简单性“三性”维度来描述“最佳”标准[38]。只有解释符合该“三性”标准时,假说才可被认为具有可靠性。所以,最佳解释推理的检验功能可用在侦查中期或侦查终结阶段的事实整理程序。该“三性”标准之所以被认为是对现有“最佳”标准的总结和概括,因为其内部之间具有严密的逻辑秩序:融贯性是关于某个假说自身整体上的结构性标准,涵盖性是亚整体或中观层面的假说与证据之间的关联性标准,简单性是微观的证据之间的交互性标准。

1.融贯性标准

苏珊·哈克认为,融贯性是指一个信念集合内作为单元信念之间能够相互包容、相互支持的一个陈述系统的特征[39]13,即构成要件间的内部自洽,体现了协调一致性,爱因斯坦将其称为“内部的完美”的“审美标准”[40]。在司法证明中,融贯性表现为证据性事实和要件事实之间排除了疑点且相互衔接、相互推演而形成“交叉互锁”的状态,或者说证据之间的相互印证状态[41]。在最佳解释推理中,融贯性是竞争性假说在形式逻辑上的要求,是检测思维理性的一种技术指标,也是最佳解释推理的最低解释标准。如果某个侦查假说在事实结构上存在挫裂、构成要件上存在矛盾、假说收拢存在缺口、假说推理存在疑点,则该假说不符合融贯性标准。比如在缪新华等人故意杀人案件中,22侦查终结报告和原审有罪判决认为是缪新华等人杀害了其前女友杨某,然而该事实在结构上存在各事实要件之间要么相互矛盾,要么疑点无法消除,要么不符合情理,23具体见表1所列。当以该有罪事实向下游要件事实或证据演绎解释时,产生阻滞感、突兀感,没有任何流畅感和圆润感。所以该假说在整体样貌上不符合融贯性要求,不是最佳假说。

表1 有罪事实无法形成融贯性的表现

2.涵盖性标准

融贯性只对分析命题有效,对包含真伪判断的综合命题无效[42]。因此,一个假说仅有融贯性不可能是正确的,时刻面临着“相容的童话故事的反驳”[39]14。为了避免融贯性解释偏离证据,最佳解释需要涵盖性约束,即假说应当能够覆盖所有证据基础并因此获得证据的支持。如果说融贯性对接的是思维逻辑,则涵盖性对接的是实在的证据实体。作为解释标准的涵盖性表现为两种情形。第一,积极的涵盖性,也称证据覆盖率[43],即假说向下演绎时能够在多大程度上覆盖并解释案件证据。如果是最佳假说,则任何有效证据在其解释的覆盖下都会显得顺畅、自然,而不是突兀、异常。第二,消极的涵盖性,表现为两种情形:一是假说的主要要件事实没有相应证据支撑,假说的想象成份过多;二是出现了假说覆盖不了一些证据的情形。如果出现前述任一情形,则假说达不到涵盖性标准,有可能是脱离了证据基础的“捏造的假说”[13]163。现仍以“于英生杀妻案件”为例,阐述解释与证据之间的涵盖性关系。在该案中,现假说侦控方认为的于英生杀害其妻为最佳的侦查假说,运用最佳解释推理就该事实对在案证据进行解释,即可得出该“事实”为假的解释结果,具体解释流程如下:

显然,“于英生杀妻”的假说不能覆盖在案主要证据,不符合最佳解释推理“四段式”中的“涵盖性”标准,故不是最佳假说。而真凶武钦元作案的事实,可以涵盖、融贯了包括“外来新鲜指纹”和精子DNA在内的所有证据,体现了解释的涵盖性和融贯性,所以这一事实命题才是最佳的假说。

笔者对部分冤假错案以涵盖性标准进行梳理,发现如果以最佳解释推理的涵盖性标准进行反向解释,即可检出涵盖性问题:错案事实要么覆盖不了主要证据,要么没有主要证据支撑,明显均不是最佳假说,具体案例和项目见表2所列。

表2 有罪事实无法体现涵盖性的案例和项目

3.简单性标准

最佳解释推理的简单性是指在以假说解释证据时不需要或较少借助于其他辅助假说。解释的简单性意味着其包含的设想和命题会更少[44],推理的长度更短,更有利于我们理解。如果解释借助于现有证据以外的其他辅助性假说为铺垫,一则增加了解释的不确定性,二则延长了推理的长度,容易形成“捏造的假说”。所以,简单性是“对一个优良说明的最为重要的限制”[44]。比如在张氏叔侄强奸案件中,警方对两份重要证据作了复杂解释,违背了简单性标准,导致该两份无罪证据被忽视或被隐匿。一是被害人王某指甲检出的DNA混合谱带,是由死者王某和另一名男子形成,排除了由死者与两被告人的DNA谱带混合形成。二是被害人王某下体内并未提取到两被告人的精子等生化物质。警方对该两个事件作如下的复杂性解释:

若对前述两份证据作简单性解释,即可作出不排除案外人作案的可能性,从而排除了两被告人作案的可能性,避免了冤案发生。但警方的复杂性解释,增加了假说不确定性风险,以至酿成错案。最佳解释推理的最大特性就是借助情理、案件背景形成辅助证据对证据缺口进行填补,并构建完整性的故事,这也是最佳解释推理能在“孤证”案件等疑难案件中进行定罪的原理所在,但必须遵循简单性规则,即所借助的情节或情理必须是基于基础证据衍生出来的派生假说,而不是基于某些经验而想象的假说。

在两大法系的刑事证明标准中,都自载有对案件事实进行反向检验的程序,但我国的刑事证明标准并没有该项功能,导致刑事司法证明只有正向的事实构建而没有反向的事实检验,在一定程度上增加了冤假错案的诉讼风险。所以,为了提高侦查假说的真值度,侦查人员应适时运用最佳解释推理的“三性”标准来检验案侦查假说,这在我国刑事侦查乃是刑事诉讼中有现实必要性。

六、结语

最佳解释推理在发现科学理论方面是有效的推理方法。但自然科学的理论探究在本质上不同于司法证明,当最佳解释推理被引入英美法系司法证明领域时,就遭遇了理论界的六种批评。27在我国刑事诉讼语境下,运用最佳解释推理生成案件事实的最佳假说时,受到两个结构性因素的制约:一是证据的充分性问题;二是证明标准问题。因为最佳解释推理有可能基于孤证而形成假说,而且不考虑是否达到法定证明标准。所以,当疑难案件需要以最佳解释推理的整体主义去“叙事”时,最大的障碍是如何在规范层面落实最佳解释推理的制度容许空间。诚如学者所言,“在没有改变证明标准的情况下,引入最佳解释推理是没有制度空间的”[27]。确实,我国证明模式追求的是“唯一性”结论,而最佳解释推理的结论具有“或然性”,两者有抵牾之处,最佳解释推理难以现身并运作于我国的规范层面。

但最佳解释推理与排除合理怀疑的证明标准在本质上具有同质性,在运行机制上具有同理性,故最佳解释推理可通过排除合理怀疑的机制进行运作,通过“借壳上市”而取得隐性的规范空间。

最佳解释推理的反向检验功能对于我国疑难案件的事实认定也有积极的借鉴意义,可充分发挥其验证功能,与我国印证模式相结合,形成正反的双向证明体系,其在我国司法证明领域将有更广阔的运行空间,不但在实践中为防范疑难案件的错判提供了强劲的过滤器,也在理论上为我国侦查学的发展带来了新的研究视角与方法,为完善我国刑事证明机制提供了更多了的研究进路。

[参考文献]

[1] GILBERT H.HARMAN.The Inference to the Best Explanation[J].The Philosophical Review, 1965(1) :88.

[2] 荣小雪、赵江波.最佳说明推理与溯因推理[J].自然辩证法通讯,2012(3):13-14.

[3] 王航赞.溯因推理与最佳说明的推理[J].哲学动态,2013(5):92-97.

[4] 王航赞.寻求最佳说明的推理——访彼得·利普顿教授[J].哲学动态,2006(11):14-21.

[5] 向燕.论刑事综合型证明模式及其对印证模式的超越[J].法学研究,2021(01):103-121.

[6] [美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多.相对似真性及其批评[J].熊晓彪、郑凯心译.证据科学,2020(4):433.482.

[7] [坡]何福来.证据法哲学——在探究真相的过程中实现正义[M].樊传明等译.北京:中国人民大学出版社,2021:214.

[8]王星译.最佳解释推论的误读与澄清[J].中国刑事法杂志,2022(5):98-116.

[9]向燕.论司法证明中的最佳解释推理[J].法制与社会发展,2019(5):188-206.

[10]罗维鹏.印证、最佳解释推理及争议事实证明方法——兼与周教授商榷[J].法学家,2021(2):163-176.

[11]施俊镇.侦查假说的适用[J].中国刑事警察,2020(3):13-18.

[12]刘启刚.侦查假说在情报分析过程中的提出、应用与验证[J].中国刑警学院学报,2018(2):22-26.

[13][英]彼得·利普顿.最佳说明的推理[M].郭贵春、王航赞译.上海:上海科技教育出版社,2007.

[14]黄翔.里普顿的最佳说明推理及其问题[J].自然辩证法研究,2008(7):1-5.

[15] STATHS PSILLOS.The Fine Structue of Inference to the Best Explanation[J].Philosophy and Phenomenological Research,2007(174):441.

[16] 喻莉姣、王遂敏.最佳说明推理及其困难与辩护[J].重庆理工大学学报(社会科学)》,2019(10):14-21.

[17] 向燕.性侵未成年人案件证明疑难问题研究——兼论我国刑事证明模式从印证到多元“求真”的制度[J].法学家,2019(4):160-174.

[18] [英] 卡尔·波普尔.科学发现的逻辑[M].查汝强、邱仁宗等译.北京:中国美术学院出版社,2008:253.

[19] 贾向桐.“最佳解释推理”成立吗?——范·弗拉森“最佳说明推理”的解析与批判[J].兰州学刊,2016(01):115-121.

[20] [美]斯蒂芬·温伯格.终极理论之梦[M].李泳译.湖南:湖南科学技术出版社,2018:60.

[21] 马前进.刑事案件侦查中的“C-H-D”法和疑案剖析[J].广州市公安管理干部学院学报,2013(1):47-51.

[22] [英]威廉·特文宁.反思证据——开拓性论著(第二版)[M].吴洪淇等译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[23] 韩旭.论我国刑事诉讼证明模式的转型[J].甘肃政法学院学报,2009(2):108-114.

[24] [美]里德·黑斯蒂主编.陪审员的内心世界——陪审员裁决过程的心理分析》[M].刘威、李恒译.北京:北京大学出版社,2006:253.

[25] [美]米尔建·R·达马斯卡.漂移的证据法[M].李学军、刘晓丹等译.北京:中国政法大学出版社,2003.

[26]杜邈.“排除合理怀疑”标准的司法适用[J].法律适用,2019(7):85-93.

[27]周洪波.中国刑事印证理论的再批判与超越[J].中外法学,2019(5):1234-1253.

[28]罗维鹏.印证与最佳解释推理——刑事证明模式的多元发展[J].法学家,2017(5):117-130.

[29] [美]亚历克斯·斯坦.证据法的根基[M].樊传明等译.中国人民大学出版社,2018:122.

[30] [美]范·弗拉森.科学的形象[M].郑祥福译.上海:上海译文出版社,2005:166.

[31] 许应华.论科学假说形成的逻辑操作[J].科技管理研究,2015(22):263-266.

[32] 陈义生.论求解思维的逻辑操作[J].江苏社会科学,2007(3):22-25.

[33] [英]蒂莫西·威廉姆森.溯因哲学[J].刘靖贤译.哲学动态,2017(7):101-107.

[34] BAS C.VAN FRAASSEN.Laws and Symmetry[M].Oxford University Press,USA,1990:141.

[35] 张保生.法学与历史学事实认定方法的比较[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2020(1):1-12.

[36] [英]卡尔·波普尔.科学发现的逻辑[M].查如强等译.北京:中国美术学院出版社,2008:222.

[37] 参见田粟.刑事侦查假说逻辑刍议[J].社会科学研究,2000(4):71-74.

[38] 周虹、吴国章.论刑事司法中最佳解释推理的证据基础[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2021(3):58-63.

[39] [英]苏珊·哈克.证据与探究——对认识论的实用主义重构[M].刘叶涛、张力锋译.中国人民大学出版社,2018.

[40] [美]爱因斯坦.爱因斯坦文集(第三卷)[M].许良英等编译.北京:商务印书馆,1979:368-369.

[41]龙宗智.事实碎片都闪耀着同一事实之母的光芒——论“印证”的机理[J].当代法学,2022(1):28-45.

[42]宋珊.符合论与融贯论之争——浅析逻辑实证主义的真理观[J].科学经济社会,2020(4):71-75.

[43] [荷]弗洛里斯·贝克斯.论证、故事与刑事证据——一种形式混合理论[M].杜文静等译.北京:中国政法大学出版社,2020:91.

[44]王航赞.最佳说明的推理模式研究[M].北京:科学出版社,2016:103.

【注释】

1 相关文献参见:[美]罗纳德·J·艾伦.论司法证明的性质[J],王进喜、杜国栋译.证据科学,2011(6):761;司法证明的性质:作为似真性推理工具的概率[J],王诸豪等译.证据科学,2016(3):366;相对似真性及其批评[J],熊晓彪、郑凯心译.证据科学,2020年(4):433。

2 相关的研究成果可参见:杜文静.司法实践中刑事证据推理的方法[J].求是学刊,2020(6):104;向燕.论司法证明中的最佳解释推理[J].法制与社会发展,2019(5):109;张保生等.证据科学论纲[M].北京:经济科学出版社,2019:293;罗维鹏.印证、最佳解释推理与争议事实证明方法——兼与周洪波教授商榷[J].法学家,2021(2):167.

3 所谓侦查假说,也称侦查假说,是指警方根据所掌握的案侦线索等材料,运用逻辑知识、科学原理、生活常识和侦破经验,对案件情节等事实要素所做的试探性说明。参见陈闻高.侦查假说论[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2014(4):130.

4 参见申畅.从聂树斌案看溯因推理在侦查思维中的应用及修正[J].江苏警官学院学报,2016(4):64;马前进.试论刑事个案侦查思维的基本模式[J].武汉公安干部学院学报,2016(1):23.

5 所谓P-H-D是一种逻辑分析结构,其中P、H、D分别是problem、hypothesis、dedution简称,即问题、假说和演绎推理。参见裘树祥、马跃忠.从侦查假说到侦查循环理论[J].贵州警官职业学院学报,2015(4):124.

6 笔者在中国裁判文书网上检索关键词“最佳解释推理”“最佳说明推理”,未能显示任何裁判文书。

7 将最佳解释推理的运作机制(含确认最佳假说的步骤)解析为“三段”是学界的共识。参见罗维鹏.印证与最佳解释推理——刑事证明模式的多元发展[J].法学家,2017(5):123;向燕.论司法证明中的最佳解释推理[J].法制与社会发展,2019(5):192-193;[美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多.相对似真性及其批评[J].熊晓彪、郑心凯译.证据科学,2020(4):442-443.

8 贝叶斯常规公式为:P (B|A) =P(A| B) P(B)/P(A) .在等式左边,表示的是给定证据A时假说B的条件概率,也称后验概率。右边的P(A|B),表示已知假说B时证据A的概率,被称作B相对于证据A的似然性(likelihood)。P(B)和P(A)分别表示B和A的先验概率。参见[美]古特蒙德·R.艾弗森.贝叶斯统计推论[M].贺光华译.上海:格致出版社和上海人民出版社,2019:14

9 具体案情详见江国华主编.错案追踪(2010-2013)[M].北京:中国政法大学出版社,2016:162.

10 具体案情详见江国华主编.错案追踪(2014-2015)[M].北京:中国政法大学出版社,2016:140.

11 具体案情详见江国华主编.错案追踪(2014-2015)[M].北京:中国政法大学出版社,2016:91.

12 所谓“三段”是指案件事实形成经历了“从事件到事实”“从生活事实到要件事实”“从要件事实到案件事实”的三个阶段。参见舒国滢等.法学方法论前沿问题研究[M].北京:中国政法大学出版社,2020:262.

13 所谓“交叉互锁”是指证据间相互交叉而具有纵横字谜般的结构,相互交错相互锁定。参见[英]苏珊·哈克.证据原理:司法证明科学[M],刘静坤、王进喜译.法律出版社,2022:164.

14 相关文献参见:张保生.法学与历史学事实认定方法的比较[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2020(1):14;王星译.最佳解释推论的误读与澄清[J].中国刑事法杂志,2022(5):108.

15 所谓PMI是指两个方面的内容:其一,事实认定者必须接受和考量所有与本案有关的具体个案证据;其二,生成事实认定的论证以及该论证所依赖的证据,经受且通过了最大个别化检验。参见[美]亚历克斯·斯坦.证据法的根基[M],樊传明等译.北京:中国人民大学出版社,2018:119.

16 所谓辅助证据,是指“在证明时被认为属于相对独立于待证事实之外的其他事实的存在或发生而形成的证据”;实质证据是指“在证明是被认为属于待证事实的存在或发生而形成的证据”。参见周洪波.实质证据和辅助证据[J].法学研究,2011(3):158.

17 所谓“二阶证据”是指通过对那些有规律性知识的概括而形成的可反复适用的证据。参见[美]亚历克斯·斯坦.证据法的根基[M],樊传明等译.北京:中国人民大学出版社,2018:113.

18 利普顿认为最佳解释推理的描述性推理属于“黑箱推理”(black box inference)。参见[英]彼得·利普顿.最佳说明的推理[M].郭贵春、王航赞译.上海:上海科技教育出版社2007:12.

19 具体案情详见参见内蒙古自治区高级人民法院(2014)内刑再终字第00005号刑事判决书。

20 详见江国华主编.错案追踪(2014-2015)[M].北京:中国政法大学出版社,2016:235-241.

21 具体案情详见福建省高级人民法院(2017)闽刑再4号刑事附带民事判决书。

22 再审无罪判决认为,原审有罪判决查明被告人以厨房用的菜刀对被害人进行分尸,然后该菜刀继续在厨房使用,明显有悖于农村的生活忌俗。

23 具体案情详见江国华主编.错案追踪(2014-2015)[M].北京:中国政法大学出版社,2016:147.

24 具体案情详见朱明勇主编.2016年度十大无罪辩护经典案例[M].北京:中国政法大学出版社,2019:51.

25 具体案情详见朱明勇.无罪辩护[M].北京:清华大学出版社,2015:103.

26 罗纳德·艾伦总结了最佳解释推理所遭遇的批评共涉及六个问题:似真性与概率之间的关系;不负证明责任的当事人义务;当事人对替代性或“析取性”解释的依赖;比优势证据标准更高的证明标准;合取难题以及事实认定者推论的性质。参见[美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多.相对似真性及其批评[J],熊晓彪、郑凯心译.证据科学,2020(4):447.

来源:《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2024年第2期

作者:潘金贵,西南政法大学教授、博士生导师,西南政法大学证据法学研究中心主任,西南政法大学刑事辩护高等研究院执行院长

吴国章,西南政法大学法学院博士研究生,西南政法大学刑事辩护高等研究院副院长,福建壶兰律师事务所主任