作者:尚权律所 时间:2024-07-09

杨岚

北京尚权律师事务所律师

尚权刑辩学院副秘书长

尚权金融证券犯罪研究与辩护部副主任

关键词:审查起诉阶段;不起诉;应当知道;实质推理;系统性方案

本文内容纲要:

• 案件基本情况。

• 办一个案子:知道或者应当知道;珍贵、濒危野生动物的价值认定。

• 办一类案子:是荒谬的吗;是对的吗;系统思维与实质推理;涉众型案件的辩护更应当注重/预防实质推理。

• 写在最后的题外话:数据与个体。

案件基本情况:不起诉

罪名:危害珍贵、濒危野生动物罪。

全部涉案人基本行为:卖、买。

全部涉案人基本情况:共计39人,包括1名卖家和38名买家。卖家位于海南。38名买家散布全国各地,年龄大致在30-60岁区间,学历覆盖小学至研究生。职业覆盖无业、企业、个体经营、公务员、退休等。

所代理客户的基本行为:购买。

所代理客户的处理结果:不起诉,避免了被追究刑事责任。

办一个案子

01

有关“知道或者应当知道”

规定及分析

《全国人大常委会关于<中华人民共和国刑法>第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,知道或者应当知道是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品,为食用或者其他目的而非法购买的,属于刑法第三百四十一条第一款规定的非法收购国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。

据此,购买行为入罪,主观上应当满足“知道或者应当知道”的标准。

如能证实“知道”,自不必多言。但分歧就在于,如何判断“应当知道”。也即,在无确切证明证明“知道”的情况下,如何推定其是否“知道”。

第一,在规范层面,“应当知道”的规范结果等同于“知道”。设置“应当知道”的前提是成立本罪要求“知道”,但证据又不能证明确切知道,故以有证据证明的“应当知道”的推定结果替代有证据证明的“知道”。于是,在规范意义上,“应当知道”和“知道”在主观层面具有结果等价性,一并入罪。正因如此,在证据无法确切得出“知道”的定论时,“应当知道”就成为了控辩方的必争之地。

第二,在认知层面,“应当知道”的逻辑前提是“能够知道”。从基本的人类认知规律来看,尚且谈不上能够知道,何谈应当知道。这也是著名的康德式的原则“应当意味着能够”(ought implies can)。能够知道,则需要满足主体(1)知道客体的事实条件(2)具备能力条件(3)存在意志条件(尽到应尽的注意义务)[i]

第三,在事实层面,“应当知道”的状态不等于事实上“知道”,而是包含知道与不知道两种事实状态。行为人喊冤,症结往往就在于其被扣上“应当知道”的帽子,但其事实上确实不知道。

尚且不论将“应当知道”与“知道”相并列,可能在司法实践中存在将过失责任与故意责任混淆的问题(以至于出现将过失行为认定为故意犯罪的情形[ii]),在现状下,正是“应当知道”的结论是一种来自他人的推定判断,这一判断不能否认可能存在“不知道”的事实状态,因此,就留下了提供反证、且反证成立的空间。

至此,“应当知道”作为一种推定结果,得出该结论的路径为:

个案适用

回到本案,能否推定行为人购买时“应当知道”购买物为国家珍贵、濒危野生动物?

虽然所代理的客户系其中一名买家,仅涉及2本卷宗,但基于全面了解、精准判断的考虑,对全部88本卷宗予以阅卷。综合来看,目的、用途均为自己收藏或作为礼物送人,但购买情形各有不同,大致可以分为以下四类:

• 称知道购买物为国家一级/二级保护动物。专门购买;

• 称不清楚购买物性质,仅知道购买物名称。旅游看到,因喜欢而购买;

• 称不清楚购买物性质和名称。旅游看到,单纯喜欢而购买,或认为可以作为纪念品送人,仅一次购买;

• 称不清楚购买物性质和名称。旅游看到,单纯喜欢而购买,或认为可以作为纪念品送人而购买。并添加联系方式,后多次购买。

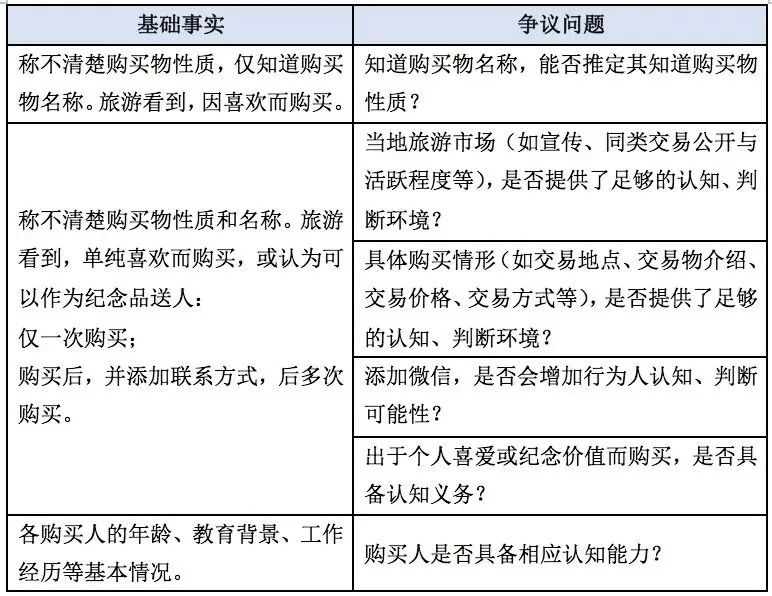

第一种情形下,应当知道,没有争议。有争议的就是后三种,能否推定得出“应当知道”?对应各个不同的基础事实,可以提炼出来的相应争议问题如下:

对于争议问题的答案,这是一个建立在个案证据基础上的经验法则判断问题。尽管经验法则问题仁者见仁,但有一点可以确定的是,得出每一个问题的答案,都应当在充分证据基础上,结合具体事实、逐案分析,不应以“可能知道”混同于“知道可能”,更不应一刀切处理。

02

关于珍贵、濒危野生动物的价值认定

行为人购买时,价格通常都不高,几百至几千左右,甚至还有“白得”的赠品。但最后鉴定的价值却达到几万甚至几十万。摊上了明明是赠品,却被鉴定出上万元价值的情形,似乎应了“祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏”的老话,令人百感交集。

鉴于其中差异有违一般常识,也就在此一并分享几个原则性内容。

区别于对房地产、机动车或某类自然资源等做出的价格评估,讲求“还原事实价格”,本案所涉水生野生动物及其制品作出的是价值评估。既是价值评估,就存在人为定性的价值增减部分。

• 根据《水生野生动物及其制品价值评估办法》(农业农村部令2019年第5号)(简称《评估办法》)第3条规定,水生野生动物成年整体的价值,按照对应物种的基准价值乘以保护级别系数计算。

对应物种的基准价值。参见《水生野生动物及其制品价值评估办法》附表《水生野生动物基准价值标准目录》。

保护级别系数。国家一级重点保护水生野生动物的保护级别系数为10。国家二级重点保护水生野生动物的保护级别系数为5。(其他具体规定详见《评估办法》第4条)

• 水生野生动物幼年整体、卵、动物制品,以及人工繁育的水生野生动物及其制品的价值计算方式,详见《评估办法》第5-8条。

• 存在实际交易价格的,只有实际价格高于按照评估价值的,才按照实际交易价格认定。反之,低于评估价值的,仍按照评估价值认定。

据此,以1只大砗磲制品(1只砗磲科物种有2片贝壳)为例,其价值评估过程及结论为:基准价值5000元×一级重点保护动物保护系数10×涉案部分系数0.7=3.5万元。

因此,虽然购买人实际上仅仅花了3000元左右,且也不排除市场上可能仍然存在3000元左右即可购买的情形。但是,就事论事,就涉案价值认定,只能有违常理的得出3万5千元的结论。

办一类案子

01

是荒谬的吗?

本案涉案人共有39人,据称,起诉与否的一个重要衡量标准就是,涉案价值大小。言下之意很简单:价值大,就要被预先划入起诉的范畴,价值小,就可以先行归为不起诉之列。

听到这个标准,一时有些讶异。

• 在同样达到入罪门槛数额的情形下,唯一要考虑的,不应该是个案情形是否满足犯罪构成要件吗?

• 本案重中之重的,不是应当考察各购买人主观上是否知道或者应当知道吗?不能得出“知道或者应当知道”结论的,不是犯罪,应当作绝对不起诉或存疑不起诉。

• 对于“知道或者应当知道的”,再考虑能否适用“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的”之规定,再分别作相对不起诉或起诉的处理。

而如果“起诉与否取决于涉案价值大小”的做法属实,就可能出现以下四种情况:

对于“价值大,不能认定知道或应当知道的”,不公平。

对于“价值小,能认定知道或者应当知道的”,不妥当。

对于“价值小,不能认定知道或应当知道的”,不正义。

就像一袋子大的、小的、好的、坏的都有的豆子,要判断这一袋豆子的好坏,不是一个一个拿出来看,而是先拿个筛子:小于筛子网眼的,好坏不判断,不处理了;大于筛子网眼的,不管好坏,先留着,打包装走,让下一个人判断。如此一刀切做法,岂不荒谬?

02

是对的吗?

这个问题思考了很久,直觉上,我认为,是荒谬的。现状如此,不代表本来如此、未来如此,更不代表应该如此。如果这是现行司法系统给出的处理方案,为什么,这种为什么的理由又是否成立。

因为这个问题,我再次整理了88本卷宗的全部证据情况。

如果一定要为这个处理方案找出什么合理性:

第一,购买人不具有主观恶性,整体可以作宽缓化处理。是否知道购买物为珍贵、濒危野生动物是一个尚处争议的待证事实,暂且不论,但基本上都是奔着收藏、观赏、送人的目的而购买,多为少量、单次购买,买入后即放置,没有再进入市场流通环节。

第二,在当前环节对全部涉案人逐个进行完整分析、论证,目前不具有证据基础。在案缺乏客观证据证明交易时具体环境(包括当地旅游环境、具体购买情景),在此情形下,如何具体认定或推定各人的主观认知?仅依据言词证据?卖家已经无法一一对买家情况进行回忆、供述,此时,仅凭买家一方的言词?如何对其真实性进行判断?

第三,即便进一步取证,但针对涉案39人全部取证,不仅取证难度大、取证面广,甚至可能已经无法收集到证据。涉案39人,无论是针对个人认知能力进行取证,还是围绕交易前后个人相关客观证据所能体现出来的其主观认知情况进行取证,无疑都是庞杂的工作量。而且,交易时间点自2018年至2023年间不等,基本上是各自与卖家发生交易。针对买卖双方间的交易环境,已不具有获取客观证据的可能性。

第四,针对有限可获取的证据,如果采取全案补充侦查的做法,下一步就面临着证据审查及证据是否确实、充分之证明难题。有关个人认知能力、认知情况的证据,证据材料体量大且不一定能获取到关联性证据。针对交易时点的市场环境,虽然相对而言取证较为容易,但证据证明力有待商榷。

相关证据,一是可以依据当地有关政府部门的情况说明。但部门主体存在利益关联:作为监管义务主体,自然强调其已能宣传尽量宣传、能管控尽量管控。以此真实性存疑的说明对本就主观恶性不大的涉案人一概抹杀,无疑将引起舆论哗然;二是依据当地有关从业者基于回忆作出的说法,但是,这又将出现基于感知、记忆、叙述、诚实性问题而导致的众说纷纭局面,能否印证是个难题,如不能印证,难免又会被辩护人利用,以子之矛攻子之盾。

第五,即便大费周章克服了取证障碍,以及取证后证据审查的难题,下一个问题接踵而至:基于证据审查得出来的结论,如何做到案结事了。对于有罪与否,绝大多数情况下,公诉人和被告人达不成实质共识,公诉人和辩护人甚至达不成表面共识。即便对小部分明显不能证明知道或应当知道的涉案人作出不起诉处理,但对于大部分“两可之间”的涉案人,司法机关统一立场,既已立案,继续把“可能明知”定论为“明知可能”实属常见。司法机关司空见惯,但必将引起涉案人及辩护人的据理力争、乃至寸步不让。

一个案件、一个涉案人,姑且可以“漠然置之”,但多个涉案人呢?多个涉案人背后涉及的家庭呢?由类似情况引发共鸣的千千万万的普通人呢?这是一个可能引发燎原之势的问题,谁也都知道,这样的问题应当在什么时候解决。

综合来看,对于一个本就没有必要严惩的涉众型案件,与其千辛万苦的得出一个能否证成、是否服众都存疑的结论,不如抓大放小,集中问题,也限缩矛盾。

03

系统思维与实质推理

以上合理性论述了很多,有的是来源于和公诉人交流后的启发,有的是单纯个人猜想。有多少能猜中公诉机关的真实想法,我不知道。

但应该可以确认的是,这不是一个纯粹的法律论证和逻辑推理后的答案,这是一个系统解决问题的手段。

如《检察日报》刊文《“案结事了”背后的为民情怀》《“五位一体”推进诉源治理“更入佳境”》等,《人民法院报》刊文《把案结事了政通人和理念融入审判工作》《案结事了实质性审判的文化阐释》等,这大概率也是一个“诉源治理”“案结事了政通人和”理念的案例体现。

有学理支撑吗?也有。在思索这一问题时,拜读了陈兴良老师的《刑法教义学中的实质推理》[iii],很受启发。

陈老师对实质推理的界定与阐释为:实质推理是以论证为内容的一种推理方法,它不同于形式推理。刑法实质推理的推理根据是对刑法适用具有重大影响的要素,例如社会、经济或者其他制约法律适用的内容。刑法适用中的实质推理可以从后果取向、利益衡量和刑事政策三个方面进行具体考察。其中:

• 后果取向实质推理是从法律效果上对刑法适用的推理方法。

• 利益衡量实质推理是为解决利益冲突,寻求各方利益妥当平衡的推理方法。

• 刑事政策推理是在刑法适用过程中,基于刑事政策所展开的实质推理。

这是司法裁判的思维和价值取向。两点思考:第一,个案尚且倡导如此,涉众型案件又何当不为。第二,以“事了”的目的办案,有的可以办成“人和、事了”的标杆案件,但也不乏有个别案件借此办成“人去、事了”的典型案例。

04

涉众型案件的辩护更应当

注重/预防实质推理

法治在发展,适用法律的理念与技术也在更新迭代。司法机关从“以事实为依据、以法律为准绳”进化到“实质性办案”,辩护人从“以事实为依据、以法律为准绳”进化出“死磕派”或“刨坟式辩护”。

帽子不同,但都是一个思路的产物:要解决问题,就不能只是就事论事。

一番神仙打架下来,最后可能也说不清,到底是谁不讲武德。

只能说,上有政策,下,就会衍生出对策。如果司法机关办案中除了基于法律的形式逻辑推理,还掺杂了其他考量因素,那么,这一点至少会在辩护中引起重视,并在辩护中有的放矢。

一旦案件中“人”的要素变多,这种需要“实质考虑”的可能性就会被放大。

最为典型的,应该是“涉众型经济犯罪”。

该概念于2006年在公安部召开的新闻发布会上,由公安部经济犯罪侦查局时任副局长高峰首次提出。

定义为“涉众型经济犯罪,是指行为人在市场经济运行过程中,为了谋取不法利益,违反国家经济法规和刑事法律,损害不特定多数被害人的经济利益,破坏社会主义市场经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的一类犯罪的统称。主要包括吸收公众存款、诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。另外,在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中,也有类似涉众因素存在。涉众型经济犯罪不是法律的分类概念,而是对犯罪形式分析以后提出来的犯罪的概念”。

2015年2月,中共中央在《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》中将涉众型经济犯罪上升为政策概念[iv]。

在目前公开可查的裁判文书数据库中以“涉众”为关键词进行检索,“涉众”案件的刑事案由分布情况也确实多发于经济、金融领域。

问题多,讨论的人也就多了。围绕涉众型经济犯罪的特点,长期以来发展出很多理论、实证、技术层面的探讨[v]。

从应对立场,主要存在三大类分析角度:

• 对人的处理与协调(被害人、办案部门、利害方);

• 对钱的处置与周全(财产范围、财产性质、财产权利保障);

• 法律适用相关(取证、证明标准、定罪量刑标准)。

在此,对涉众型经济犯罪的相关问题,不再展开。但它山之石,可以攻玉。回到陈述这一问题的起点上,涉众型经济犯罪概念的提出、重视、乃至理论化、体系化的发展,都证明了一点:复杂问题,需要一个系统性解决方案。

据此,辩护如果想要取得效果:

• 必须根植于证据、事实、法律之辩。至于其意义,往小了说,能帮助克服“拿钱办事”的偏见,往大了说,不失为跳脱具体困局的法治情怀。

• 但也最好兼顾具体问题之策。即便不能提出应对之策,或许也可以考虑,指出现有应对之策的不当之处。毕竟,有“国王的新衣”,就可以有指出“国王新衣”的小孩。

写在最后的题外话:数据与个体

在某天早上两个小时的通勤路上,我看到一篇名为《热搜第一脱口秀女演员:一个农村家庭的30年残酷生育史》的公众号推文,不自觉间,感受到了久违的来自于文字的触动。

“在这个家里,女性承受着因生育和生育观带来的恐惧和伤害,并将它们相互传递”,这是一种现象。熟悉,但抽象,只会令人麻木,至多生出一些感慨。

但,“小蝶曾试图拯救这个缩小版的自己,一次次无效努力后,她开始害怕面对这个孩子”“我真的受不了了,过去把小孩脖子掐住。我说你再骂他试试,我妈还是一直骂,我越掐越紧,想他死了,我自己也死了算了。我说你这样折磨他还不如弄死他”。

这是一个活生生的人,面对只活在我们概念中的现象时,活生生的矛盾、挣扎与抉择。

这篇文章的内容与本起案例无关,但它体现了现象对个体的绝对冷漠和碾压。

在关于某一个现象的描述中,在统计数据中,我们或许连成为样本的资格都没有,但于个体而言,该面对的就是要面对,不得不经历的,就是不得不经历。虽然无力的,也可能终究还是无力,但是。

不反思、不发声、不改变,就不会有推动和进步。

[i]张继成:《对“知道”“应当知道”“明知”及其关联概念的法逻辑诠释》,载《法学》2023年第6期。

[ii]张明楷:《故意犯罪中的“明知”》,载《上海政法学院学报(法治论丛)》2023年第1期。

[iii]陈兴良:《刑法教义学中的实质推理》,载《比较法研究》2024年第2期。

[iv]王晓东:《论涉众型经济犯罪案件中的维权——以与维稳的衡平为视角》,载《法学论坛》2017年第5期。

[v]如印仕柏、李春阳:《涉众型经济犯罪之刑事政策及其适用》,载《法学评论》2010年第5期;石魏、贾长森:《涉众型经济犯罪实证分析及应对策略建议》,载《法律适用》2019年第9期,此类探讨不胜枚举。随着互联网业态模式与信息技术的发展,又衍生出“网络犯罪与信息犯罪聚合升级”后的诸多问题,针对于此,又出现很多专门性问题的分析论证,如刘品新、唐超琰:《穿透式取证:涉众型经济犯罪的法律应对》等。

一家之言,欢迎交流指正。