作者:尚权律所 时间:2025-03-11

易文杰

北京尚权律师事务所律师

尚权学术研究部副主任

一、问题的提出:刘青水申请国家赔偿案引发的思考

根据江苏新闻广播的报道[1],刘青水之父刘忠武1960年7月10日因投毒罪被山西省万荣县人民法院判处死刑,同年8月29日执行。之后,刘忠武居住地由万荣县划入临猗县,1981年临猗县人民法院做出对该案的《复查改判报告》,1987年临猗县人民法院作出判决称原判认定的事实不清,证据不力,故改判刘忠武无罪。刘青水认为,法院错判其父亲死刑,给其家庭带来了巨大灾难。此后,刘青水多次向临猗县人民法院和万荣县人民法院申请赔偿。

2021年,刘青水向万荣县人民法院申请的国家赔偿获得了万荣县人民法院的回应。万荣县人民法院作出《决定书》称,该案侵权行为发生在1994年12月31日以前,《国家赔偿法》不溯及既往,故驳回了刘青水的赔偿申请。此后,运城市中级人民法院、山西省高级人民法院皆因相同的原因驳回了刘青水的赔偿申请。

从媒体的公开报道以及笔者在中国裁判文书网的检索结果来看,此类案件不在少数。1995年《最高人民法院关于<中华人民共和国国家赔偿法>溯及力和人民法院赔偿委员会受案范围问题的批复》(以下简称《批复》)规定:“根据《国家赔偿法》第三十五条规定,《国家赔偿法》1995年1月1日起施行。《国家赔偿法》不溯及既往。即:国家机关及其工作人员行使职权时侵犯公民、法人和其他组织合法权益的行为,发生在1994年12月31日以前的,依照以前的有关规定处理。发生在1995年1月1日以后并经依法确认的,适用《国家赔偿法》予以赔偿。发生在1994年12月31日以前,但持续至1995年1月1日以后,并经依法确认的,属于1995年1月1日以后应予赔偿的部分,适用《国家赔偿法》予以赔偿;属于1994年12月31日以前应予赔偿的部分,适用当时的规定予以赔偿;当时没有规定的,参照《国家赔偿法》的规定予以赔偿。”

根据《批复》之规定,《国家赔偿法》不溯及既往,对于当事人已于1994年12月31日以前服刑完毕的冤假错案,不适用《国家赔偿法》。从这个角度而言,万荣县人民法院、运城市中级人民法院、山西省高级人民法院驳回刘青水的赔偿申请似乎并无不妥,最高人民法院的类似判例亦持相同观点。但问题在于,错案当事人及其家属的诉求并没有得到妥善解决,通过司法渠道寻求救济受阻后,必然诉诸信访。

从《批复》的规定来看,对于错案“发生在1994年12月31日以前的,依照以前的有关规定处理”,但“以前的有关规定”具体为何,当事人究竟该通过什么样的途径获得救济,尚有待明确。本文试图对该问题进行初步探讨,以期引起社会各界对这一特殊群体的关注。

二、实证考察:最高人民法院的裁判观点汇总及刑事错案的类型梳理

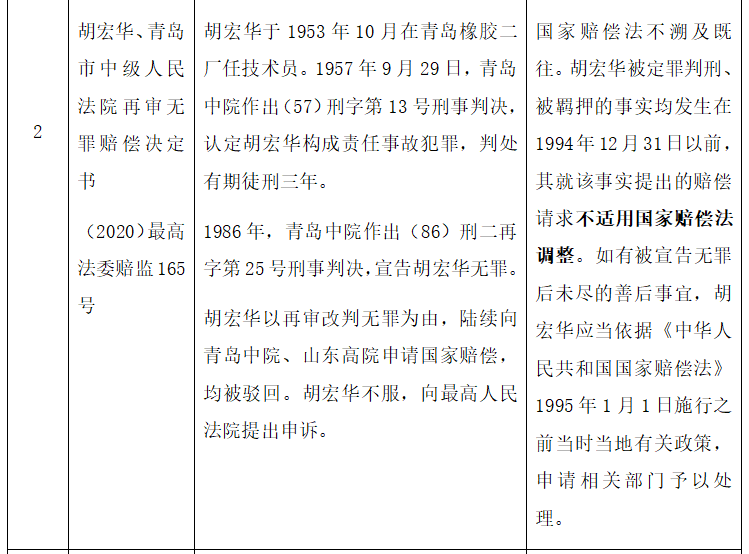

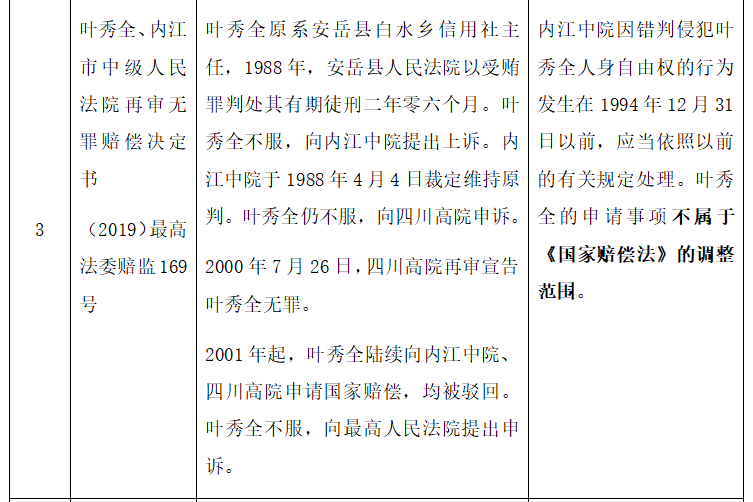

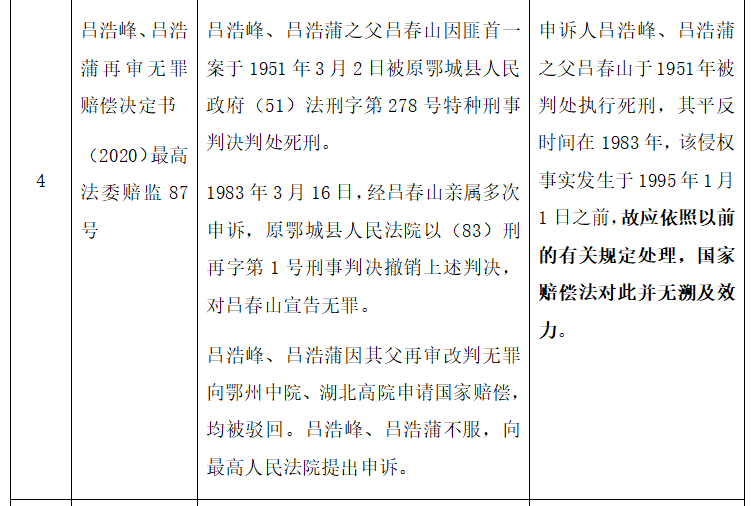

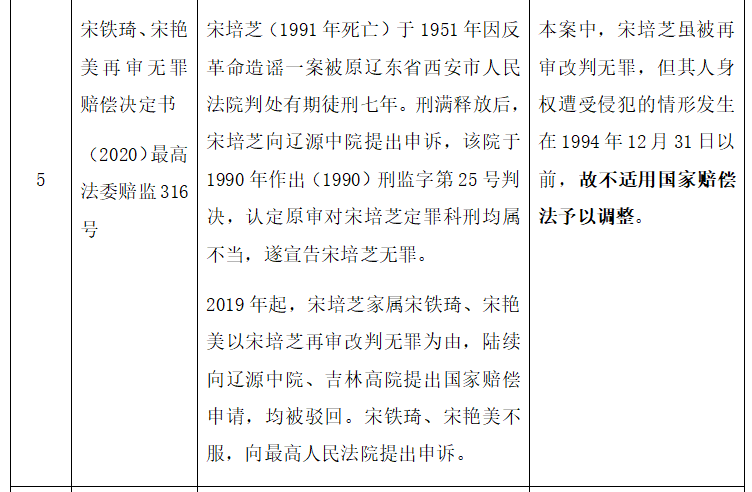

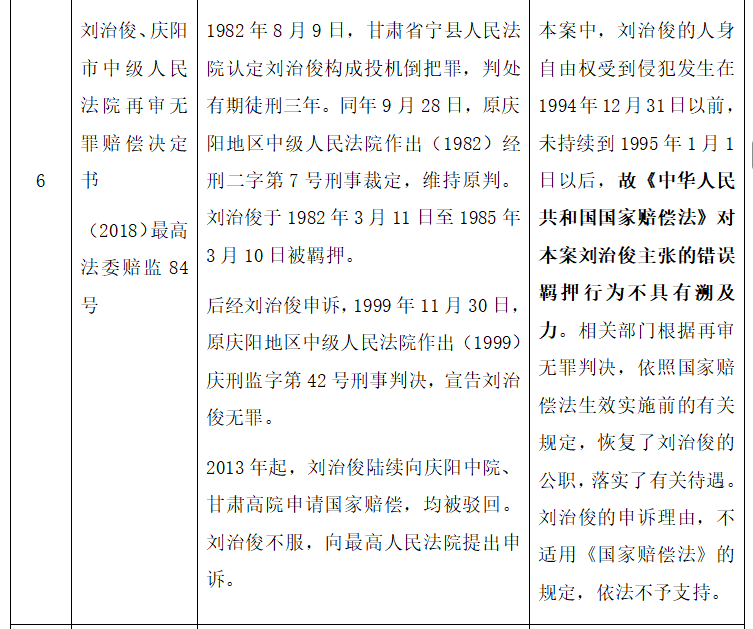

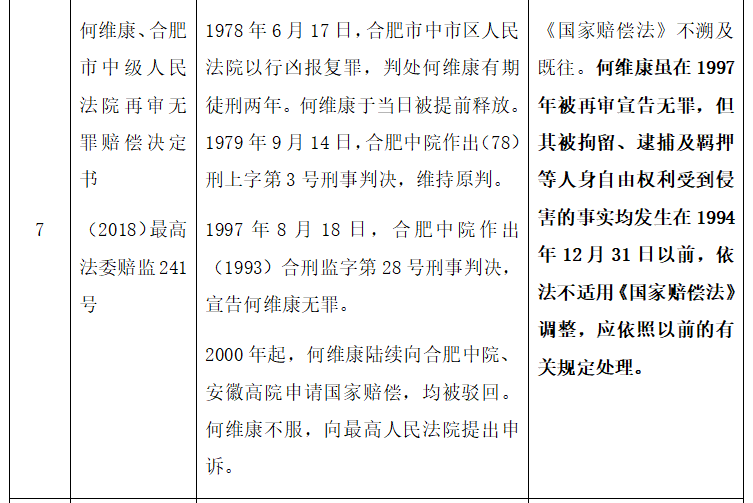

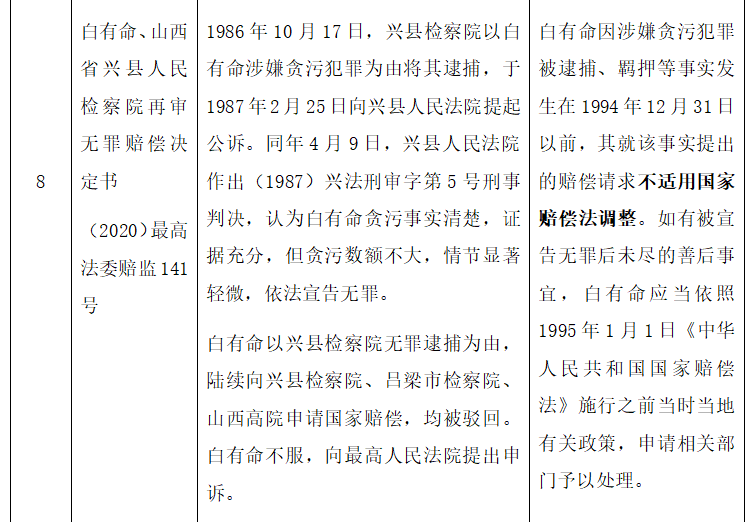

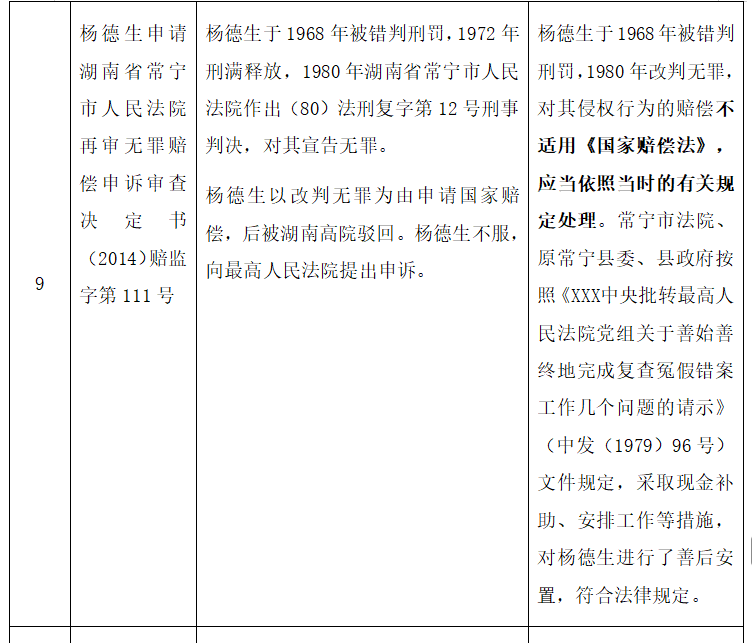

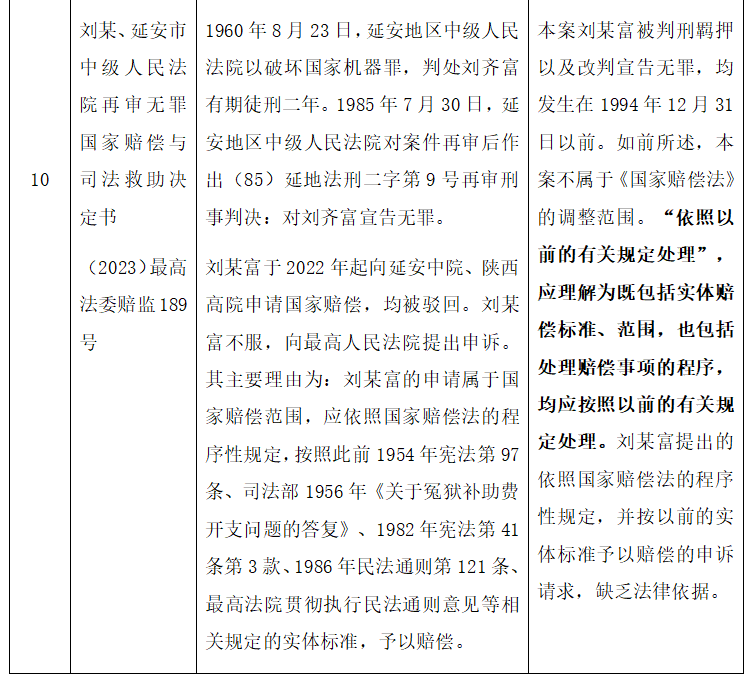

为了解最高人民法院关于此类案件的裁判观点,笔者在中国裁判文书网上以“国家赔偿法”“批复”“溯及力”为关键词,法院名称设定为“最高人民法院”,共检索到 122 篇裁判文书。通过逐一阅读,从中挑选出以下10篇足以反映最高人民法院裁判观点的法律文书,并制作成表格。

(一)最高人民法院的裁判观点:当事人已于1994年12月31日以前服刑完毕的冤假错案不适用《国家赔偿法》,应“依照以前的有关规定处理”

(二)类型梳理:《国家赔偿法》施行前刑事错案的三种情形

从案例检索的情况来看,《国家赔偿法》施行前的刑事错案,大体可分为三种情形:

其一,当事人被错误定罪、服刑、平反的时间均在1994年12月31日以前,根据《批复》之规定,此类案件属于侵权行为发生在1994年12月31日以前,故不适用《国家赔偿法》,最高人民法院的判例均持此种观点。

其二,当事人被错误定罪的时间在1994年12月31日以前,但在1995年1月1日之后才服刑完毕,平反时间亦在1995年1月1日以后。根据《批复》之规定,此类案件属于侵权行为“发生在1994年12月31日以前,但持续至1995年1月1日以后”,处理方式为“属于1995年1月1日以后应予赔偿的部分,适用《国家赔偿法》予以赔偿;属于1994年12月31日以前应予赔偿的部分,适用当时的规定予以赔偿;当时没有规定的,参照《国家赔偿法》的规定予以赔偿”。

其三,当事人被错误定罪的时间在1994年12月31日以前,亦在1994年12月31日前服刑完毕,但平反时间在1995年1月1日之后。这涉及到如何理解侵权行为的持续时间,第一种理解是,侵权行为的持续时间仅限于“人身自由遭受侵犯”期间;第二种理解是,侵权行为的持续时间应直至改判无罪之日,即便当事人在1994年12月31日以前服刑完毕,但若平反时间是在1995年1月1日之后,仍可适用《国家赔偿法》。

从案例检索的情况来看,最高人民法院持第一种理解,即侵权行为的持续时间仅限于当事人“人身自由遭受侵犯”期间。例如,在刘金江申请国家赔偿一案中【(2012)法委赔字第5号】,最高人民法院认为,“刘金江虽于2011年11月9日被人民法院再审宣告无罪,但其原判刑罚已于1992年10月29日执行完毕,即侵犯其人身自由权的行为发生在1994年12月31日以前,且未持续至1995年1月1日以后,故不应适用国家赔偿法予以赔偿”。

实践中,容易引发争议并导致当事人及其家属信访的一般是情形一和情形三,即错案当事人在1994年12月31日以前已服刑完毕的案件。

三、规范溯源:“发生在1994年12月31日以前的,依照以前的有关规定处理”

应当明确的是,《国家赔偿法》不等同于国家赔偿制度,我国在《国家赔偿法》施行以前,就已经确立了国家赔偿制度。正因如此,《批复》才规定“发生在1994年12月31日以前的,依照以前的有关规定处理”,最高人民法院在相关裁判文书中亦多次指出申请人“应当依照《国家赔偿法》施行之前当地有关政策,申请相关部门予以处理”。

笔者通过查阅文献资料得知,在《国家赔偿法》施行前,我国有关国家赔偿的规定,包括但不限于以下规定:

1954年《宪法》第97条规定:“中华人民共和国公民对于任何违法失职的国家机关工作人员,有向各级国家机关提出书面控告或者口头控告的权利。由于国家机关工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有取得赔偿的权利”。可见,我国早以《宪法》形式确立了国家赔偿制度。为了落实该部宪法第97条的精神,当时的人民政府在刑事司法领域制定了一些具体的政策。如1956年8月4日,司法部下发《关于冤狱补助费开支问题的答复》:“各级人民法院因错判致使当事人和家属生活困难时,可由民政部门予以救济;如果错判致使当事人遭受大的损失的,根据宪法第九十七条规定的精神,需要赔偿损失时,仍应由司法业务费开支。”

1957年3月,中央清案小组转发浙江省清案小组、财政厅、民政厅“关于冤案补偿问题的通知”规定:“对冤案、错案的处理,除了主要从政治上做好善后工作外,对少数因冤狱而遭受人身和经济上严重损失的,应从经济上予以补偿。”[2]

1962年7月13日,《最高人民法院关于错判案件当事人损失补助经费问题的复函》([62]法行字第128号)指出:对平反错案的赔偿费用的支出问题,我院近日请示中央政法小组,中央政法小组同意我院提出的意见,即错判案件平反后,如果当事人及其家属因被错判受到经济损失,引起生活困难,需要给予适当补助的时候,应当根据国务院1956年7月16日(56)国一内罗字第129号对前司法部请示的批复中关于“各级人民法院因错判致使当事人和家属生活困难时,可由民政部门予以救济;如果错判致使当事人遭受大的损失的,根据宪法第九十七条规定的精神,需要赔偿损失时,仍应由司法业务费开支”的规定办理。需要由民政部门解决的,由高级人民法院与省民政厅商洽解决;应当由司法业务费开支的,由于司法业务费列为地方预算,可由高级人民法院根据复查案件的实际情况,将需要开支的冤狱补助数额,编造预算,报请省(市、自治区)委、人委核准后,由财政部门拨交高级人民法院掌握使用。

在“文革”结束后,平反工作系统展开,通过恢复职务、补发工资、支付医疗费、死亡赔偿金等形式,国家在一定程度上承担了赔偿责任。[3]

1979年12月31日,《中共中央批转最高人民法院党组关于善始善终地完成复查纠正冤假错案工作几个问题的请示报告》【中发〔1979〕96号】指出:“为了解决冤、假、错案的善后工作问题,我们认为,对撤销原判、宣告无罪和依照政策法律不予追究刑事责任的当事人,除在政治上恢复名誉以外,原来有工作的,除原单位工作上确有需要并经所在地区同意,可由原单位负责安排工作外,一般都应由原单位商同本人现在地区的有关部门安排适当工作;但现在农村的(包括小城镇)原则上不回大中城市;关于经济方面的问题,按中央和有关地方的规定处理。原来没有工作的,回原居住地后,应由当地政府负责妥善安置,生活有困难的,应酌情给予救济。对这些人及其家属政治上不得歧视。但是,这些问题的解决涉及到组织、人事、劳动、公安、财政、民政等部门,不是法院能够办得到的,需要在党委统一领导下,统筹解决。我们建议各省、市、自治区党委,根据中央有关政策精神,结合本地区的实际情况,参照上述意见,制定解决善后问题的具体办法,督促人民法院和有关部门贯彻落实”。

1981年4月,中共中央对《湖南省委关于“文化大革命”中冤假错案补发工资问题的请示报告》的批示中指出:“对于‘文化大革命’中冤假错案被停发、被扣发的工资,原则上应予补发。”[4]

有学者指出,新中国前期的国家赔偿制度具有如下特点:(1)执政党的优良传统成为我国国家赔偿法的习惯法渊源;(2)先私法责任后公法责任。国家赔偿作为一种独立的法律责任,脱胎于民事责任;(3)补救性赔偿。以填平受害人损失为宗旨,采取平反、恢复职务、补发工资、支付医疗费、死亡赔偿金等多种方式。[5]

1982年,我国修改《宪法》,再次重申了国家赔偿的原则,该法第41条第3款规定:“由于国家机关和国家机关工作人员侵犯公民权利而受到损失的人有依照法律规定取得赔偿的权利”。

1986年《中华人民共和国民法通则》第121条规定:“国家机关或者国家机关工作人员在执行职务中,侵犯公民、法人的合法权益造成损害的,应当承担民事责任”。

综上,《国家赔偿法》不具有溯及力,并不意味着国家对于1994年12月31日以前的刑事错案不承担责任,而是指不适用《国家赔偿法》。因此,要解决《国家赔偿法》施行前的国家赔偿责任问题,就需要结合当时的法律、法规、政策等予以综合考虑。

四、案例参考:江苏省高级人民法院关于耿万喜申请国家赔偿一案的处理方式值得借鉴

(一)耿万喜申请国家赔偿一案的基本情况

1986年10月,耿万喜被滨海县人民法院一审以诈骗罪判处有期徒刑五年。同年11月24日,盐城市中级人民法院二审维持原判。1990年9月3日,耿万喜被假释,假释考验期至1991年4月27日止。2018年6月,最高人民法院第三巡回法庭再审宣告耿万喜无罪。

2018年6月20日,耿万喜向盐城市中级人民法院申请国家赔偿,要求盐城市中级人民法院赔偿其自被羁押至假释期满的人身自由赔偿金、自被羁押至60周岁的工资损失、按人均寿命的养老金和医保损失、以及精神抚慰金,合计1644030.5元。盐城市中级人民法院经审查认为,本案不适用《国家赔偿法》的规定,于2019年4月30日决定驳回耿万喜的国家赔偿申请。

耿万喜不服,于2019年5月14日向江苏省高级人民法院提出申请,要求撤销盐城市中级人民法院(2018)苏09法赔1号决定。

(二)江苏省高级人民法院的处理方式值得借鉴

2019年7月12日,江苏省高级人民法院在“江苏高院”微信公众号发布“关于耿万喜申请国家赔偿一案的情况说明”。江苏省高级人民法院指出,耿万喜于1994年12月31日前已经被假释解除羁押,故本案不适用《国家赔偿法》的规定,遂驳回耿万喜的国家赔偿申请,但同时认为“应当根据相关政策对耿万喜进行经济补偿”,具体内容为:

根据《最高人民法院关于〈中华人民共和国国家赔偿法〉溯及力和人民法院赔偿委员会受案范围问题的批复》第一条的规定,本案不适用《国家赔偿法》,但对耿万喜应当依照以前的有关规定进行经济补偿。根据苏高法发〔1998〕28号《关于1977年以来判处的、经再审改判的刑事案件善后工作的若干意见》,耿万喜案的善后工作涉及两方面内容:

一是关于退休待遇落实问题。耿万喜被羁押期间,其原单位已经解散,相关人员均自谋职业。而且,耿万喜已于2012年1月补办了职工养老保险并开始领取养老金,他的工龄起算时间是1970年,远在因本案被羁押前。耿万喜现再次要求办理养老保险,不符合国家政策规定。

二是关于工资补发或经济补助问题。耿万喜原所在单位已不存在,可以参照《国家赔偿法》的规定对其进行经济补偿。耿万喜共被羁押1590天,参照《国家赔偿法》第三十三条规定,按照国家上年度职工日平均工资计算,耿万喜可获得相当于人身自由赔偿金的补偿金1590×315.94=502344.6元。参照《国家赔偿法》第三十五条、《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件适用精神损害赔偿若干问题的意见》第七条的规定,耿万喜还可以获得不超过人身自由赔偿金总额百分之三十五的精神抚慰金。两项补偿合计近68万元。

毫无疑问,江苏省高级人民法院积极作为的态度是值得称赞的。对于错案当事人而言,其主要诉求是申请国家赔偿或经济补偿,至于是依据《国家赔偿法》抑或其他规定,则是次要的。若要求当事人在申请国家赔偿或经济补偿时,引用正确的规范、政策依据,未免过于苛刻。实践中,部分法院以案件不适用《国家赔偿法》为由,直接驳回当事人的赔偿申请,而未积极协调解决当事人的合理诉求,恐有欠妥当。更何况,《国家赔偿法》施行前的相关规定(或各省于《国家赔偿法》施行后发布,但针对《国家赔偿法》施行前错案善后安置的规定),有时在公开渠道难以查询到,当事人无从得知。例如,江苏省高级人民法院在处理耿万喜申请国家赔偿一案中提到的苏高法发〔1998〕28号《关于1977年以来判处的、经再审改判的刑事案件善后工作的若干意见》,在网络上检索不到,可能系内部规定。

本文建议:

第一,对于错案当事人在1994年12月31日以前服刑完毕的案件,当事人或其近亲属在申请国家赔偿时以《国家赔偿法》作为申请依据的,法院应当在做好法律释明的基础上,根据《批复》之规定,积极协调相关部门“依照以前的有关规定处理”,保障当事人的合法权益,而非简单地以一纸文书予以驳回。否则,可能导致当事人及其家属一路申诉至最高人民法院,而最高人民法院基于《批复》之规定,亦会作出驳回决定,这无疑造成司法资源的极大浪费,与“把问题解决在基层”的理念背道而驰。

第二,各省应对《国家赔偿法》施行前刑事错案善后安置的相关规定,以及各省于《国家赔偿法》施行后发布,但针对《国家赔偿法》施行前错案的规定进行系统梳理,公布此类陈年错案的救济渠道、善后安置方案,以便让错案当事人及其家属知晓。否则,当事人被法院驳回国家赔偿申请,又不知该向哪个部门反映情况,最终必然会踏上漫长的信访之路。部分当事人及其家属十几年来不断信访,耗尽了心力,他们的人生不该如此。长期信访不仅让当事人及其家属的生活陷入困境乃至绝境,还浪费了大量的行政资源。

最后,对于相关部门已经依照“以前的有关规定处理”,但当事人仍要求按照《国家赔偿法》的标准进行赔偿的,司法机关要耐心进行释法说理。

五、余论:应妥善处理历史遗留问题

位卑未敢忘忧国。《国家赔偿法》施行前的诸多冤假错案,是法治不健全时期的历史遗留问题。我们对历史遗留问题不能坐视不理,妥善处理好历史遗留问题事关群众的切身利益,事关社会大局和谐稳定。

《国家赔偿法》施行前的刑事错案赔偿问题,需要各级党委、政府、司法机关积极妥善解决,切不可将错案当事人拒之门外,要坚持“以人民为中心”。问题久拖不决,求告无门,损害的是当事人及其家属对社会公平正义的信心,还会导致他们的负面情绪不断积累,而负面情绪不会消失,只会转移。

所谓“我们办的不是案子,是别人的人生”“如我在诉”无非就是四个字:换位思考。

注释:

[1]参见“男子被执行死刑,27年后改判无罪,子女申请国家赔偿被驳回?”,载“江苏新闻广播”微信公众号, 2023年9月6日。

[2]参见瓮怡洁:《刑事赔偿制度研究》,中国政法大学2006年博士论文,第45页。

[3]参见马怀德、孔祥稳:《我国国家赔偿制度的发展历程、现状与未来》,载《北京行政学院学报》2018年第6期。

[4]参见江必新、梁凤云、梁清:《国家赔偿法理论与实务》,中国社会科学出版社2010年版,第94页。

[5]参见高家伟:《国家赔偿法》,商务印书馆2005年版,第51-52页。